點(diǎn)擊上方“弘雅書房”→點(diǎn)擊右上角“...”→設(shè)為★

設(shè)置星標(biāo)后,再也不會錯過每一期的精彩文章啦!

Preface

前言

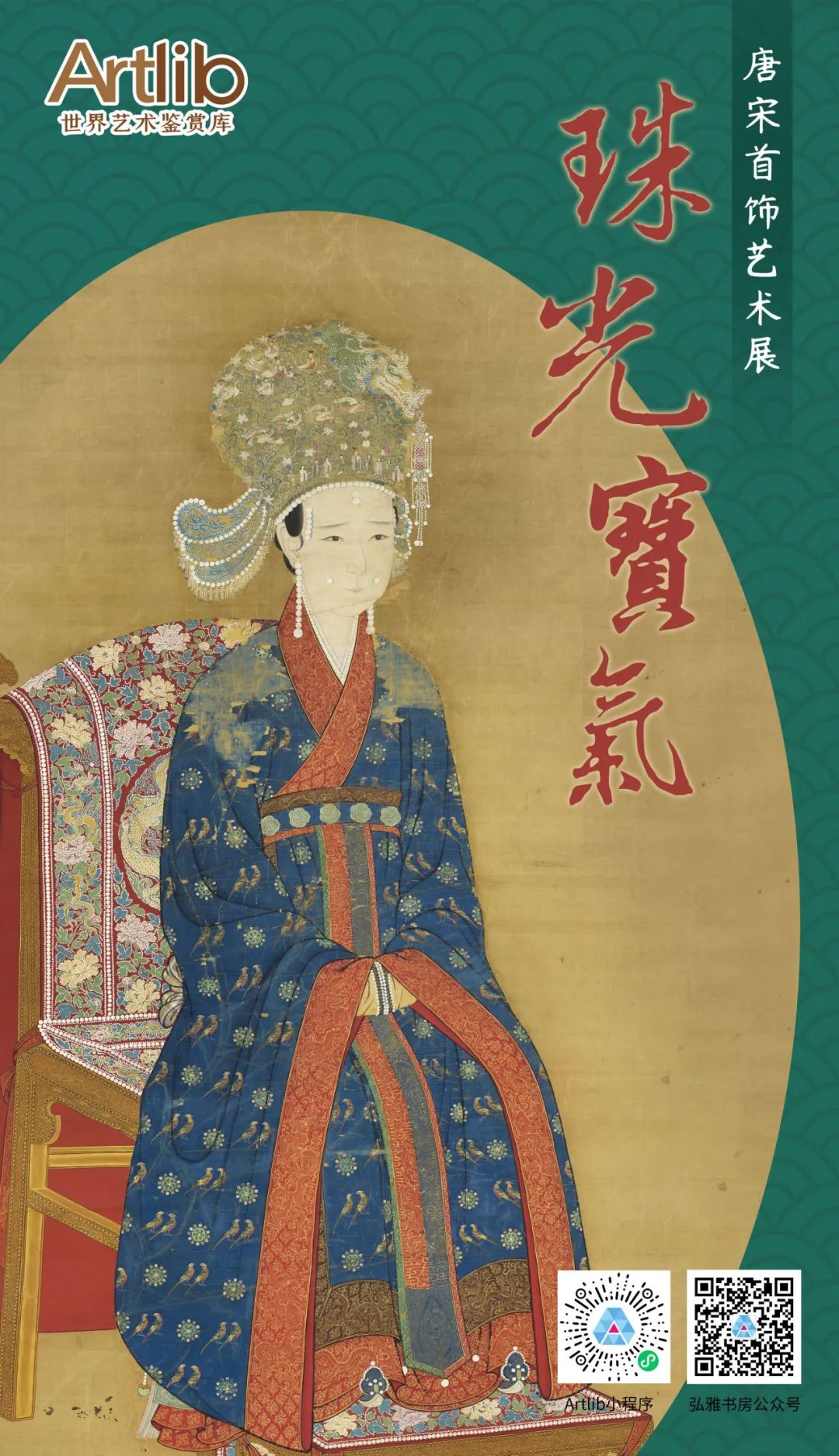

唐宋是中國歷史上文化繁榮、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的兩個時期,尤其是在首飾藝術(shù)方面,達(dá)到了前所未有的高度。這一時期的首飾不僅工藝精湛,而且在設(shè)計和材質(zhì)上都有極大的創(chuàng)新。唐代的首飾風(fēng)格大氣豪放,注重色彩的搭配和造型的夸張,而宋代則更傾向于細(xì)膩典雅,強(qiáng)調(diào)細(xì)節(jié)的精致和整體的和諧。這種風(fēng)格的轉(zhuǎn)變,不僅反映了社會審美的變遷,也體現(xiàn)了工藝技術(shù)的進(jìn)步。無論是發(fā)飾、耳飾還是項飾,都成為了時代文化風(fēng)貌的重要標(biāo)志。

本次展覽匯聚了唐宋時期各類精美的首飾藝術(shù)品,旨在通過這些璀璨奪目的展品,向觀眾展示古代工匠的精湛技藝和獨(dú)特審美。展品涵蓋了發(fā)飾、耳飾、項飾三大類別,每一件都承載著深厚的歷史文化底蘊(yùn)。觀眾不僅能欣賞到金銀珠寶的華麗光澤,還能從中窺見唐宋時期的社會風(fēng)貌和生活方式。此展遴選26件(套)藝術(shù)作品,讓觀眾仿佛置身于繁華盛世,感受古代首飾藝術(shù)的獨(dú)特魅力。

01 精致華美——發(fā)飾

沈從文先生在《中國古代服飾研究》一書中提出,唐代女子喜愛在發(fā)髻上插戴幾把小梳,露出半月形的梳背當(dāng)作裝飾,有多達(dá)十余把的,“小山重疊金明滅”,即為女子發(fā)間金質(zhì)小梳重疊閃爍的情形而詠。

<< 滑動查看

唐代 周昉 紈扇仕女圖

絹本設(shè)色 33.7cmx204.8cm

北京故宮博物院

中唐插梳女性形象

<< 滑動查看

宋代 趙佶(傳)摹張萱搗練圖卷

絹本設(shè)色

畫心:37.1cmx145cm

全卷:37.7cmx466cm

波士頓美術(shù)館

該卷描繪了衣飾華美的宮中貴婦搗練、縫制新練、熨練的三組場景。畫中女子均頭戴插梳。此卷作品顯示了宣和畫院的特色,有保留了相當(dāng)多的唐代繪畫特征。在唐代仕女畫真跡傳世寥寥的今天,這件作品對研究繪畫史有重要意義。

唐代 佚名 金梳背

長7.9cm,高1.5cm,厚0.34cm,3.200g

陜西歷史博物館

1970年窖藏出土于陜西省西安市南郊何家村

此梳背為純金質(zhì),半月形。在頂部相連的雙層半月形金片上,掐絲焊接出繁復(fù)的花紋。花紋以對稱的卷枝花草為中心,輔以各種邊飾。卷枝花草由金絲墜焊的多重卷枝和金筐內(nèi)填金珠的花苞構(gòu)成。中空,為梳脊上的裝飾。該金梳背制作技法高超,形制精巧,堪稱唐代金銀器裝飾品中的杰作。

唐代 佚名 伎樂飛天金櫛

高12.5cm,寬14.5cm,厚0.04cm

揚(yáng)州博物館

1983年揚(yáng)州市區(qū)三元路工地出土

金櫛為頭飾,用薄金片鏤空鏨刻而成。馬蹄形,下部呈梳齒狀。櫛面上部滿飾花紋,中心主紋以卷云式蔓草作地,上飾兩對稱的奏樂飛天。飛天下方飾一朵如意云紋。周邊飾多重紋帶,分別為單相蓮瓣紋帶、雙線夾蓮珠紋帶、鏤空魚鱗紋帶、鏤空纏枝梅花間蝴蝶紋帶等。

唐代 佚名 玉花鳥紋梳

長10.5cm,寬3.5cm,厚0.4cm

北京故宮博物院

梳玉色白中略青,半圓形,薄片狀。外弧飾鏤空花鳥紋,中部為3朵花,兩側(cè)各有一鳥。梳齒集于下弦,齒密而間距細(xì)小,底端平齊。

唐代婦女往往在頭部插梳以為裝飾,此件玉梳器薄、齒短,恐非用以梳理頭發(fā),而應(yīng)是置于頭部的飾物。唐至五代,用于頭部的玉飾品一般都較薄,且玉質(zhì)精良,表面少起伏變化,刻畫圖案多用陰線,線條直而密,這些特點(diǎn)在此玉梳上有明顯的體現(xiàn)。

<< 滑動查看

唐代 周昉 簪花仕女圖

絹本設(shè)色 46cmx180cm

遼寧省博物館

畫中描寫了五位衣著艷麗的貴族婦女及其侍女于春夏之交賞花游園的情景。

沈從文先生認(rèn)為畫中婦人鬢發(fā)所簪之花近似真花,而宋代才流行戴真花。但細(xì)辨五朵簪花分別是重瓣牡丹、海棠、荷花、單瓣牡丹、白芍藥。

1

重瓣牡丹

2

海棠

3

荷花

4

單瓣牡丹

5

芍藥

這五種花的開花時節(jié)并不相同卻同時出現(xiàn)在身著紗衣的季節(jié)里,顯而易見它們都是假花。另外,使人疑惑的是這些花朵無一例外地未出現(xiàn)與高髻相迭壓的現(xiàn)象。這在現(xiàn)實中是不可能出現(xiàn)的,所以這些花朵應(yīng)該是后加上去的。

U形金釵

唐代高髻盛行,種類繁多,其中最具實用性的是一種形制為U形的發(fā)釵,這種發(fā)釵的釵首通常設(shè)計為簡約的英文U形,可以增加承受力,便于安插發(fā)髻。《簪花仕女圖》中的貴婦和侍女發(fā)髻上插戴有多對U形金釵,金釵若隱若現(xiàn)的露出在黑發(fā)間,顯得優(yōu)雅別致。

宋代 蘇漢臣 冬日嬰戲圖

絹本設(shè)色 196.2cmx107.1cm

臺北故宮博物院

《冬日嬰戲圖》所繪插戴簪釵少女

晉以前婦人無冠,古代女性戴冠有明確記載的是在秦朝,但直至唐代也沒有考古實物出土,從出土材料、繪畫壁畫以及文獻(xiàn)來看,戴冠風(fēng)氣的形成是在宋朝。

花冠,實為用各種羅帛仿鮮花制成,或略加變化而成。沈從文在《中國古代服飾研究》一書中寫到:“婦女花冠起源于唐代,盛行于宋代”。其中有一年景花冠、重樓子花冠、蓮花冠、花苞冠等,在宋代繪畫中均有圖像可證。

唐代 佚名 鳳及鴛鴦銜花枝紋冠飾

金鑲綠松石、紅瑪瑙、琉璃、硨磲

香港故宮文化博物館

夢蝶軒惠贈

唐代發(fā)飾式樣繁多,且裝飾華麗。此組工藝繁縟的飾物,是唐代女性貴族頭飾的一部分。細(xì)密的金珠不僅焊綴在金框邊緣,還填滿器表形成魚子狀地紋。工匠吸納外來裝飾技法而在金框中包鑲紅、綠、藍(lán)等多種彩色貴重材質(zhì),更添雍容華貴之風(fēng)。

元代 錢選 招涼仕女圖

絹本設(shè)色 22.4cmx21.7cm

臺北故宮博物院

《招涼仕女圖》是由中國南宋末元初時期的畫家錢選所作。

山口高冠

宋朝女性喜愛戴冠。北宋末年,流行將“團(tuán)冠”裁低兩邊,隆起前后部分,兩側(cè)出現(xiàn)向下凹陷的“山口”,這種冠被稱作“山口冠”。

王得臣《麈史》:又以團(tuán)冠少裁其兩邊,而高其前后,謂之“山口”。

《招涼仕女圖》中出現(xiàn)的一頂山口冠呈現(xiàn)半透明的質(zhì)地。這種冠可能是當(dāng)時流行的“角”或“魚魫”(也被稱為“魚枕”)通過加熱融化加入模具中制成。

蘇軾《魚枕冠頌》:瑩浄魚枕冠,細(xì)觀初何物。……湯火就模范,巉然冠五岳。

重樓子花冠

《招涼仕女圖》中右側(cè)女子即戴重樓子花冠,其源自當(dāng)時花朵重臺有高及二尺的花種牡丹、芍藥等的形態(tài),可見宋代的能工巧匠們是從自然中得到啟發(fā),將現(xiàn)實生活中的花卉裝飾于冠上。

宋代 佚名 宋仁宗后坐像軸

絹本設(shè)色 188.5cmx128.8cm

臺北故宮博物院

一年景花冠

“一年景花冠”是將一年四季的花全置于冠上,與服飾中的一年景紋樣有異曲同工之妙趣,此冠可見于臺北故宮博物院藏品《宋仁宗皇后坐像》中兩位宮女的冠飾。

<< 滑動查看

宋代 佚名 宋代后半身像冊(六開)

絹本設(shè)色 56.2cmx45.7cm

臺北故宮博物院

宣祖皇帝后,霞帔是青色底,祥云與鳳凰紋,搭在肩上,垂掛而下,下有玉墜子。她頭上戴著的則是團(tuán)冠,貼著翠藍(lán)羽毛,鑲著珠子,前有鳳紋為飾,還有垂著珠滴的博鬢。

宋真宗劉皇后所戴的鳳冠上點(diǎn)綴著微型仙人像,形象栩栩如生。整個鳳冠的色系是典雅的藍(lán)色,再用珠翠鑲嵌當(dāng)中,形成一種騰云駕霧的感覺。

宋仁宗繼位后,曹太后的高光時刻才到來,據(jù)說其鳳冠是最為特別的。

宋英宗高皇后:于《金史》記載,鳳冠口有仙人隊,數(shù)條金龍回旋穿梭,有云鶴、飛鳳等。

宋神宗向皇后:頭戴九龍花釵冠,兩博鬢,帶綬,環(huán)佩。

宋哲宗孟皇后:頭戴發(fā)簪。

宋徽宗鄭皇后:戴的鳳冠是左右三博鬢,冠上飾滿珠子嵌出的人面鳥身的飛天(或迦陵頻加?)和大朵珠花,前有一只貼翠大龍,從龍口垂下累累紅穗球,珠滴,冠口沿處彩畫仙人隊。

宋欽宗朱皇后:金翠龍與鳳(鳥身人面)飛騰,上嵌滿珠子,紅黃粉三色花朵與綠葉襯滿,仙人成排,博鬢上有游龍紋。

宋高宗吳皇后:畫中人物,頭戴仙人花釵冠,面貼珠鈿,鳳冠尤其華貴。

宋孝宗謝皇后:鑲嵌著珠子,貼著鳳紋般的羽毛,冠上垂落著玉墜和珠滴。

宋光宗李皇后:整個鳳冠華麗色系,再用珠翠鑲嵌當(dāng)中。

宋寧宗韓皇后:頭戴龍紋花釵冠,身著交領(lǐng)大袖的五彩袆衣,衣上織繡兩雉花紋,并列成行是為“搖翟”。

02 耳畔流光——耳飾

唐代 佚名 嵌寶石金耳墜

通高8.2,球徑1.6cm,重21.5g

揚(yáng)州博物館

1983年揚(yáng)州市三元路西首的建設(shè)銀行工地出土

此耳墜由掛環(huán)、鏤空金球和墜飾三部分組成。上部掛環(huán)斷面呈圓形,環(huán)中橫飾金絲簧,環(huán)下穿兩顆珍珠對稱而置;中部的鏤空金球用花絲和單絲編成七瓣寶裝蓮瓣式花紋,上下半球花紋對置。球頂焊空心小圓柱和橫環(huán),上部掛環(huán)穿橫環(huán)相連。金球腰部焊對稱相間的嵌寶孔和小金圈各6個,部分嵌寶孔內(nèi)還保留紅寶石和琉璃珠等;下部有7根相同的墜飾,6根系在金球腰部的小金圈上,1根掛在金球下端中心的金圈上。每根墜飾的上段均做成彈簧狀,中段穿一花絲金圈、珍珠和琉璃珠,其下墜一紅寶石。耳墜制作精細(xì),裝飾華麗,是唐代金首飾中的珍品。

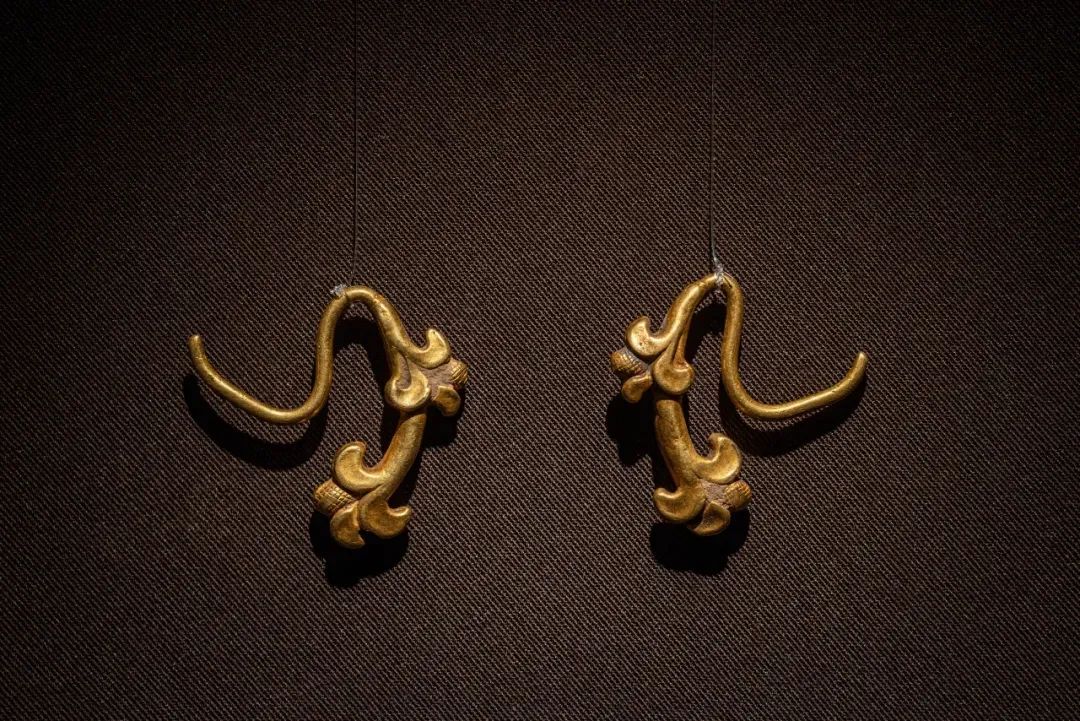

唐代 佚名 金耳環(huán)

高5.6cm,重17.55g

洛陽唐藝金銀器博物館

此金耳環(huán)的樣式受到波斯薩珊文化的影響,以金片焊接,分上中下三部分,上部為環(huán)狀,鑲嵌寶石,中間為圓球形,表面系細(xì)小金珠裝飾,下部為方形金片焊接似塔形,最底部以五個小金珠焊接加以點(diǎn)綴,整體形態(tài)優(yōu)美,工藝精湛。

宋代 佚名 金耳環(huán)

徑2cm,徑1.9cm

材質(zhì):金

上海博物館

南宋 佚名 摩羯金耳墜

長3.9cm,長4.1cm

上海博物館

宋代 佚名 金耳墜(2件)

長約3.4cm,柳葉最寬處0.8cm米,重4.2g

常州博物館

1986年江蘇常州北環(huán)工地宋墓出土

此耳墜為金質(zhì),色金黃,含金量較高。墜部呈柳葉狀,采用錘鍱、鏨刻工藝在其上飾六朵梅花。

北宋 佚名 荷葉金耳環(huán)

易縣文物保管所

易縣大北城金銀器窖藏出土

北宋 佚名 金穿玉摩竭戲珠耳環(huán)

易縣文物保管所

易縣大北城金銀器窖藏出土

“金穿玉摩竭戲珠耳環(huán)”就是一對白玉琢出“簡化版”摩竭戲珠,為遼代風(fēng)格。摩竭為佛教語,是印度神話中的動物,“摩竭戲珠”紋樣隨著佛教進(jìn)入中國并逐漸本土化。但其金穿萼部鏨芭蕉紋,上伏蜻蜓一只,又具有濃厚的大宋風(fēng)格特征,由此可見中華文化對周邊民族的影響和輻射。

北宋 佚名 金包青金石慈姑葉耳環(huán)

易縣文物保管所

易縣大北城金銀器窖藏出土

而“金包青金石慈姑葉耳環(huán)”也十分典型,耳環(huán)通體采用中國常見的慈姑葉造型,鏤空梅花金片包鑲,內(nèi)里則是青金石,而青金石基本為“絲綢之路”進(jìn)口,其色如天,被歷代人們所喜愛。

北宋 佚名 荔枝金耳環(huán)

易縣文物保管所

易縣大北城金銀器窖藏出土

這對“葫蘆花葉金耳環(huán)”由兩三片大葉子鋪作背景,由上而下一花含苞、一花怒放,下綴一對光素小葫蘆,高不盈寸而有搖曳之姿,堪稱象生精品,而“葫蘆”諧音“福祿”,承載著古人祈盼綿延至今,極具生活情趣。另一側(cè)的“荔枝”也同樣令人“饞涎欲滴”,上下兩粒荔枝半隱于葉片之下,含蓄之美頗為誘人。

03 熠熠生輝——項飾

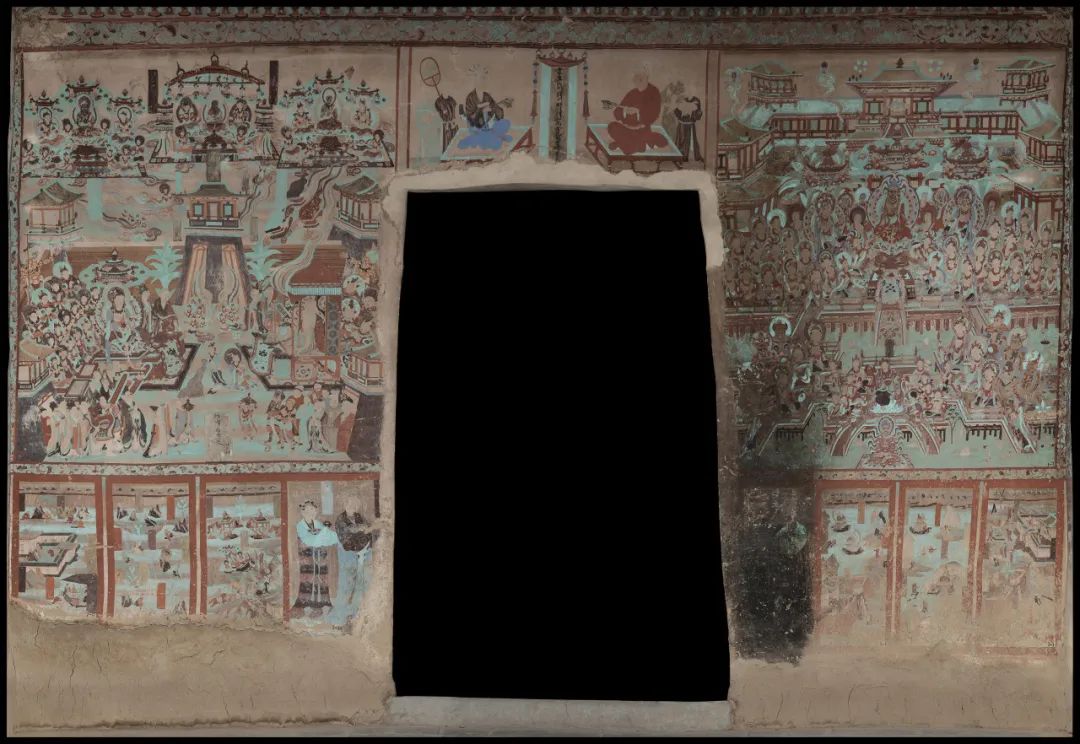

中唐以來,唐王朝與于闐的關(guān)系最為密切。吐蕃控制時期,于闐的造像與藝術(shù)風(fēng)格在敦煌屢有出現(xiàn)。敦煌壁畫中世俗使用的頸飾圖像亦出現(xiàn)在此一時期,可能是受到西域裝飾風(fēng)尚的影響。

唐代 佚名 敦煌壁畫莫高窟12窟甬道北壁

墻面重彩

多層項鏈

唐代 佚名 敦煌壁畫莫高窟12窟主室東壁

墻面重彩

多層項鏈

此壁畫中人物的珠鏈,扭轉(zhuǎn)趨勢的多股珠串造型,可能源于密教,又可追溯至笈多時代的阿旃陀石窟藝術(shù)中。

唐代 佚名 敦煌壁畫莫高窟57窟主室南壁

墻面重彩

佩戴瓔珞的菩薩

壁畫中兩大菩薩均面向觀眾,左側(cè)的菩薩頭戴化佛冠,項飾瓔珞,兩手上舉,配合著微微低下的頭,神態(tài)矜持。

唐代《釵小志》記載:“上皇令宮伎佩七寶瓔珞,舞霓裳羽衣曲,曲終,珠翠可掃。”在唐朝,另一種特殊的“項鏈”也在婦女們的頸間開始風(fēng)靡,那便是“瓔珞”。

瓔珞一詞源自梵文,本是指印度貴族頸間佩戴的飾品。唐朝時期隨著佛教傳入漢地。漢語中的瓔珞主要是指佩戴于頸部的串飾,多用珍珠、寶石和金銀貴金屬等串聯(lián)制成。唐代高僧慧琳撰寫的《一切經(jīng)音義》就解釋“瓔珞”為“頸飾也”。

唐代 佚名 水晶項鏈

周長約60cm

西安市文物保護(hù)考古研究所

西安市紫薇田園都市K區(qū)出土

此水晶項鏈共有92顆水晶珠、3顆藍(lán)色料珠、4枚金扣、2顆紫水晶吊墜和2顆綠松石吊墜。水晶珠大小不一,均呈扁球形,由兩端向中間對鉆成孔。吊墜一端大一端小,小端嵌入金扣,形成墜飾。水晶珠晶瑩剔透,十分精美。

南宋 佚名 金單頂鏈犀角形錐筒飾項鏈

廣東省文物考古研究院

2014年于“南海I號”沉船出土

此項鏈設(shè)計復(fù)雜,由金鏈、兩件左右對稱犀角形錐筒飾、五連扣環(huán)鏈和三條流蘇組成,而流蘇接有兩個石榴和一個桃心墜飾,項鏈的設(shè)計和造形,都不是宋代中國的主流樣式。

北宋 佚名 羽狀紋水晶項飾

江西省博物館

北宋 佚名 羽狀紋水晶項飾(局部)

江西省博物館

水晶,古稱水精、水玉、玉晶等,以其晶瑩剔透的外觀,給人以瑩徹通透的美感,自古以來就深為人們所喜愛。這件項飾的水晶牌已殘,一面光素平整,一面陰刻有弧形羽狀紋。水晶66顆,較勻稱,其中大珠一顆。

宋代 佚名 水晶珠串

圓珠直徑1cm,魚長6.4cm

江西省博物館

1957年江西省上饒市茶山寺南宋建炎四年(1130)趙仲湮墓出土

宋代 佚名 水晶珠串(局部)

圓珠直徑1cm,魚長6.4cm

江西省博物館

1957年江西省上饒市茶山寺南宋建炎四年(1130)趙仲湮墓出土

這些串飾原本為一串,出土?xí)r串線腐朽,出土后重串,共68件。水晶串飾1件:有水晶珠64粒,珠徑1厘米;水晶小環(huán)2個、瑪瑙珠1粒、青玉魚形墜1個。青玉魚形墜,隨形而制,陽紋眼,有很規(guī)則的斜方格紋鱗。圓珠直徑1厘米,魚長6.4厘米,珠子勻稱,其中有2顆稍大:一為瑪瑙珠,有三通穿,一為水晶珠 , 有四通穿。

Conclusion

結(jié)語

唐代作為中國古代歷史上最開放、最強(qiáng)盛的時期,無論書法、繪畫、詩歌,還是器皿、飾物,首飾等都留下了許多珍貴遺產(chǎn),這些藝術(shù)品從側(cè)面反映了唐人的生活,蘊(yùn)含了唐代大氣蓬勃、包羅萬象的美學(xué)精神。唐代首飾富貴華麗,貴族首飾多以玉石和金銀材料為主,不僅用于裝飾,還體現(xiàn)了佩戴者的身份地位。宋代的首飾制作十分精美,它已不僅是滿足日常的物質(zhì)生活需要,更成為了一種文化的體現(xiàn)。兩宋時期首飾在形制功用、裝飾紋樣等方面都對遼、金地區(qū)產(chǎn)生了顯而易見的影響,從眾多共通之處中,也體現(xiàn)了宋代文化藝術(shù)對周邊的影響力。

總而言之,唐宋的首飾不僅是一種物質(zhì)文化現(xiàn)象,更是社會文化、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)水平的綜合體現(xiàn)。它們承載了豐富的歷史信息,為我們了解和研究當(dāng)時的社會提供了寶貴的視角和素材。通過這些首飾,我們不僅能感受到唐宋工匠的精湛技藝,也能窺見那個時代的繁榮與活力。

參考文獻(xiàn):

[1] 沈從文. 中國古代服飾研究[M]. 北京:商務(wù)印書館, 2011.12.

[2] 李芽. 中國古代首飾史 1[M]. 江蘇鳳凰文藝出版社, 2020.09.

[3] 揚(yáng)之水. 中國古代金銀首飾[M]. 故宮出版社, 2014.09.

[4] 左丘萌. 中國妝束 大唐女兒行[M]. 北京:清華大學(xué)出版社, 2024.01.

[5] 左丘萌. 中國妝束 宋時天氣宋時衣[M]. 北京:清華大學(xué)出版社, 2024.01.

[6] 張曉燕,黃凡.唐代美學(xué)下的首飾探究[J].中國寶玉石,2024,(02):43-49.

[7] 吳楓晴,王美艷.從風(fēng)格流變中探唐代金銀首飾的文化交流[J].大觀(論壇),2023,(12):99-101.

[8] 馬禎藝.在復(fù)原中探究絲綢之路對唐代金屬工藝與首飾的影響[J].天工,2022,(33):9-11.

[9] 雷菲.兩宋首飾流變研究[D]. 云南大學(xué), 2020.

[10] 韓欣然.初探首飾的身份認(rèn)同[D]. 中央美術(shù)學(xué)院, 2019.

[11] 鄧?yán)螓?民俗學(xué)視域下的宋代金銀飾品研究[D]. 江南大學(xué), 2016.

↑ 點(diǎn)擊上方圖片即可直達(dá)小程序 ↑

[ 文/編 《弘雅書房》

編輯部:林嘉琪 ]

官方網(wǎng)站:www.artlib.cn

合作請加微信:linjiaqi1063

歡迎評論區(qū)留言

每一個好看 我都認(rèn)真當(dāng)成了喜歡~~~

返回頂部

返回頂部