江南,煙雨朦朧的水鄉(xiāng)景致化為古往今來文人墨客筆下的“桃花源”,小橋、烏篷船、水網(wǎng)河濱、桃花青柳……則成為長于江南的吳冠中畫筆下最為眷戀的故鄉(xiāng)。

吳冠中1919年出生于江蘇宜興,17歲進入杭州國立藝術專科學校學習,27歲公費赴法國巴黎國立高等美術學院學習油畫,2002年當選為法蘭西學院藝術院通訊院士。他畢生實踐著“油畫民族化”、“中國畫現(xiàn)代化”的創(chuàng)作理念,堅定地走“外師造化,但求大中華神韻”的藝術之路。

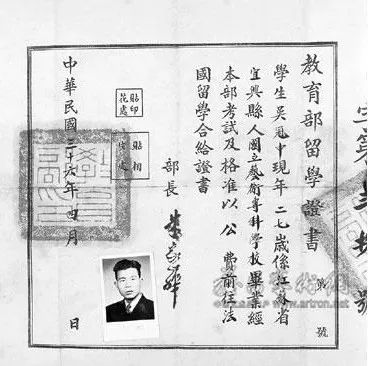

在法國留學時使用的學生證件

(來源:清華大學吳冠中藝術研究中心)

“藝術只能在純真無私的心靈中誕生,只能在自己的土壤里發(fā)芽。”故鄉(xiāng)的土壤成為吳冠中畫意中“美”的誕生之地,水鄉(xiāng)青草孕育了童年印象,亦成為吳冠中獨特的繪畫語言與繪畫造型的重要載體。

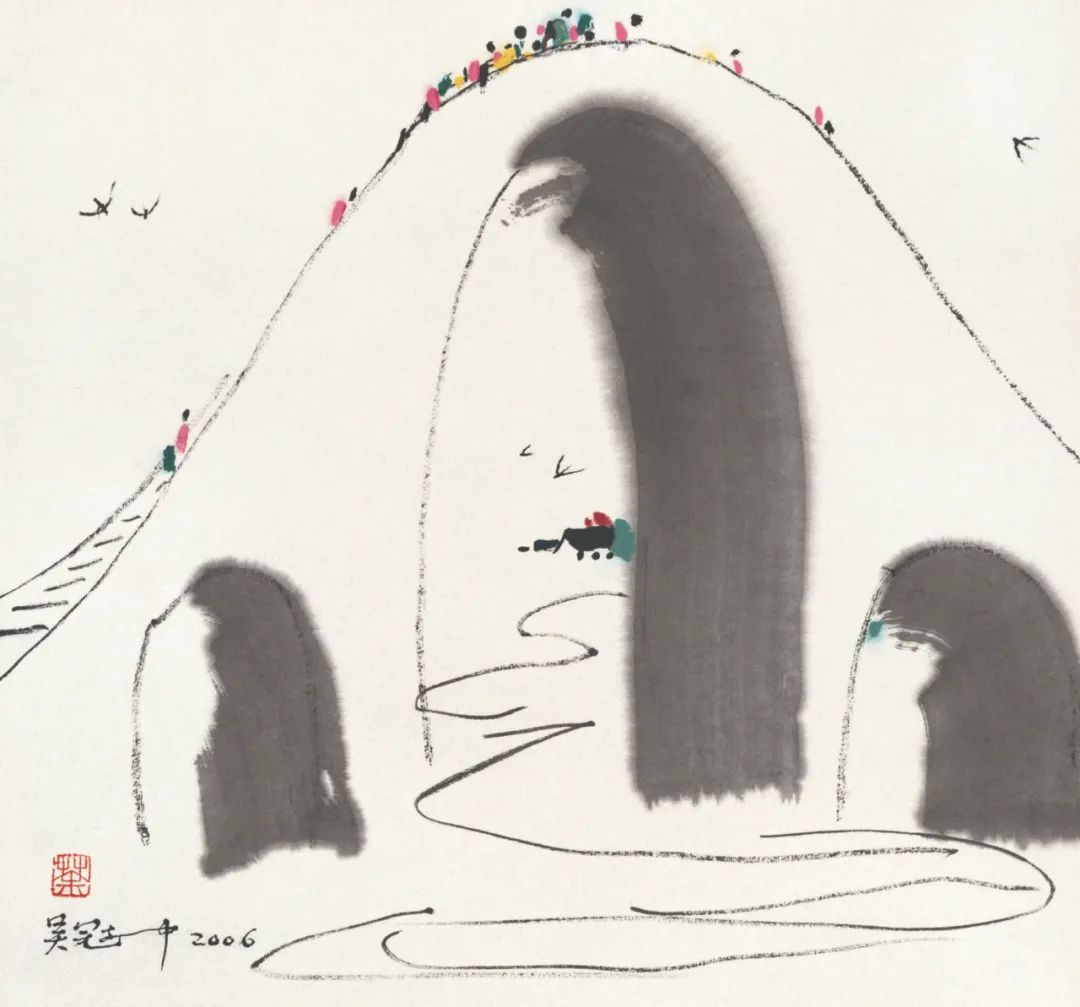

《高橋》 2006年

吳冠中

中國美術館藏

???

高橋是吳冠中兒時放學回家的必經(jīng)之道,從橋上望著船帆順河遠去,成為他最早接觸到的透視景象。多年后,縈繞心底的故土情懷促使他“引線條入油畫,引塊面入水墨”,高橋在他眼中不再僅是景色連接的橋,“它是線、面間形式轉變的橋”。在展品《高橋》中,他用纖細的線條和淺淡的墨色勾出了小橋、流水的詩情意境,形式美與意境美和諧交融于這座彎彎的高橋。

《山村》2007年

吳冠中

中國美術館藏

吳冠中在散文《大江南北》中寫到他偏愛早春時分的江南村落,春水微綠,遠山偏青,呈現(xiàn)著朦朧的半透明的冷灰色調,白墻黑瓦散落其中,分外醒目。展品《山村》色塊紛飛,紅、黃、綠的彩點代表了江南人家的活動、晾曬的衣裳,表現(xiàn)出“春風又綠江南岸”的生機。這些彩點亦成為他畫作的特色之一。

《白皮松》1975年

吳冠中

中國美術館藏

巴黎學藝期間,吳冠中醉心于印象派等流派作品的夢幻色彩和精妙造型,以及凸顯的生命力之中。他的老師蘇弗皮爾曾鼓勵他:“從你們17世紀以前的傳統(tǒng)根基上發(fā)出新枝來。” 回國后的吳冠中積極地踐行著老師的贈言,努力將所學與傳統(tǒng)融合。吳冠中說:“由于傳統(tǒng)民族心理的熏陶,我愛繪畫的意境;由于對西方現(xiàn)代藝術的愛好,我重視形象及形式本身的感染力。”

70年代時,他傾心于白皮松,愛其形象蒼勁之美,愛其斑駁色塊,稱贊其為油畫好題材。展品《白皮松》以仰視的角度將樹木置為畫面主體,明暗的色塊、挺拔的樹干展現(xiàn)出自然狀態(tài)下植物的生機,以及中國傳統(tǒng)文化中松柏所寓意的風骨。

《紹興河濱》1977年

吳冠中

中國美術館藏

藝術創(chuàng)新探索之路迂回曲折,吳冠中時常感覺現(xiàn)世與理想的拉扯。在融匯東西的道路上,魯迅給予了他源源不斷的精神力量,他曾在文章中寫到:“魯迅先生說過腹背受敵,必須橫站,格外吃力。我自己感到一直橫站在中、西之間,古、今之間,但居然橫站了五十年……”為更接近魯迅,吳冠中多次前往紹興寫生,更住在魯迅故居中,感受其力量與支撐。《紹興河濱》一畫,便是這一時期的產(chǎn)物。

???

流光歲月,水陸兼程,吳冠中一生在油畫之路和水墨之河中交替前行,其作品盈溢著激情、詩意與深厚的鄉(xiāng)土情懷,又兼具中西方藝術語言。“心接萬象,神游萬物”的自由創(chuàng)造支配著他的畫筆,抽象的萬物融近點、線、面,塑造出他獨有的“美之宇宙”。

↑ 點擊上方圖片即可直達小程序 ↑

[ 文/編 《弘雅書房》

編輯部:三原]

官方網(wǎng)站:www.artlib.cn

合作請加微信:linjiaqi1063

歡迎評論區(qū)留言

每一個好看 我都認真當成了喜歡~~~

返回頂部

返回頂部