前言

蓮只盛夏,廉則千秋。在浙江的歷史長河中,有那么一些先輩賢達(dá),他們的故事如同清風(fēng),滌蕩著塵世。有人寵辱不驚,志如清風(fēng)灑蘭雪;有人胸懷耿介,天生鐵骨傲寒凌;有人克己奉公,庇佑天下俱歡顏;還有人言傳身教,用道德宣言勉勵(lì)百世。他們高潔而波瀾的人生被銘刻在史料中,也閃耀在人們的記憶里。

此次展覽以“浙風(fēng)廉韻”為主題,通過展示浙江歷史上清廉人物的詩文、手稿、書畫拓片等作品,及后人對(duì)他們的贊美評(píng)價(jià),與其典型的廉潔故事相呼應(yīng),描繪他們?cè)诟髯灶I(lǐng)域里展現(xiàn)出來的高尚風(fēng)骨、卓越才華,及福澤千年的清廉精神。展品中,許多是浙江圖書館藏珍貴古籍善本文獻(xiàn),其中一部分是第一次對(duì)外展出。希望透過這些文字和繪畫,我們能與歷代先賢跨越時(shí)空對(duì)話,讓穿越千年的清風(fēng),始終與人間正氣相和相韻。

本部分以“高風(fēng)亮節(jié)”為主題,展示嚴(yán)光、謝靈運(yùn)、趙抃等九位歷史名人的歷史文獻(xiàn),講述他們淡泊名利、寧靜致遠(yuǎn)的思想境界,以及不為富貴權(quán)勢(shì)所動(dòng),保持高潔品性的故事。他們或是遺世獨(dú)立的文人,或是安貧樂道的廉吏,深耕于自己所熱愛、擅長的領(lǐng)域,堅(jiān)守書香之禮、高雅志趣。他們?nèi)缤嗲啻渲瘢瑘?jiān)守清廉氣節(jié)。

嚴(yán)光

嚴(yán)光(前39—41),一名遵,字子陵,會(huì)稽余姚人(今浙江余姚)。東漢著名隱士。嚴(yán)光年少時(shí)便志向高遠(yuǎn),關(guān)心政治。他在河南新野與比他小30多歲的劉秀結(jié)為忘年之交。嚴(yán)光47歲那年,兩人結(jié)伴前往汝南,拜大學(xué)者鄭敬為師,學(xué)習(xí)儒家經(jīng)典《尚書》。后王莽篡位,建立新朝。嚴(yán)光鼓勵(lì)劉秀興兵討伐王莽,并幫他出謀劃策復(fù)興漢室。然而,當(dāng)劉秀建立東漢后,念及同學(xué)之情與經(jīng)緯之才,想請(qǐng)嚴(yán)光出山時(shí),他卻屢屢推辭,只愿歸隱富春山林,披著羊裘垂釣一江水。歷朝歷代眾多文人被他的高尚節(jié)操所吸引,在他隱居處留下感嘆,如梁肅的“高節(jié)以遺后世,先生之道可見”,范成大的“誰似當(dāng)日嚴(yán)君,故人龍袞,獨(dú)抱羊裘宿”,以及范仲淹在《嚴(yán)先生祠堂記》中的“云山蒼蒼,江水泱泱,先生之風(fēng),山高水長!”嚴(yán)先生祠堂記

紙本墨拓

清康熙五十五年(1716)刻

(北宋)范仲淹 撰 (清)費(fèi)俊 書

畫心縱156厘米,橫67厘米

該散文是北宋著名文學(xué)家范仲淹因反對(duì)仁宗廢后被貶睦州(今杭州桐廬縣)后,探訪嚴(yán)子陵釣臺(tái)時(shí)所撰。范仲淹景仰這位東漢高士,高度贊揚(yáng)了嚴(yán)光不求名利、超逸清高的節(jié)操,也贊揚(yáng)了漢光武帝禮敬人才的寬宏胸懷。

謝靈運(yùn)

謝靈運(yùn)(385-433),名公義,字靈運(yùn)。出身名門士族陳郡謝氏,生于會(huì)稽郡始寧縣(今浙江上虞)。南北朝時(shí)期詩人、文學(xué)家,中國“山水詩派”鼻祖。晉興元元年(402)襲封康樂公;永初三年(422),被排擠出京,任永嘉郡(今溫州及麗水部分地區(qū))太守。在永嘉期間,他鼓勵(lì)農(nóng)桑、興修水利,用心為當(dāng)?shù)刈隽嗽S多好事。反過來永嘉的秀麗山水,也讓他得以從家族式微和懷才不遇的困窘中暫時(shí)脫離出來,寫下了“心契九秋千,目玩三春荑”、“石室冠林陬,飛泉發(fā)山椒”等詩句,還發(fā)明了便于登山的“謝公屐”。當(dāng)他明白了爾虞我詐的朝廷生活終究不適合自己時(shí),他從山川中獲得了心靈的絕對(duì)自由。放棄了追逐名利的道路,他得以在山巔肆意揮灑無限才情。

石門新營石刻

紙本墨拓

近代拓本

(南北朝)謝靈運(yùn) 撰

畫心縱63厘米,橫44.7厘米

《石門新營》詩刻在青田石門洞的巖壁上,是謝靈運(yùn)在石門山上筑居后所作。詩中描寫了山中奇麗景色,及詩人在孤獨(dú)清靜的生活中悟出的人生真諦。詩刻以外較大字體如“苗振”等為宋皇祐三年(1051)復(fù)刻。

石門最高頂石刻

紙本墨拓

近代拓本

(南北朝)謝靈運(yùn) 撰

畫心縱62.5厘米,橫64.5厘米

《石門最高頂》詩刻在《石門新營》詩刻之左,創(chuàng)作時(shí)間在《石門新營》之后。詩作描寫了行走在石門山林中的景色體驗(yàn),也表達(dá)了詩人一心歸隱、順應(yīng)自然的態(tài)度。詩刻以外較大字體如“太常”等為宋皇祐五年(1053)復(fù)刻。

謝康樂集

明萬歷十一年(1583)刻本

(南北朝)謝靈運(yùn) 撰

謝靈運(yùn)詩、賦俱佳,著作頗豐,據(jù)記載曾著錄十余卷作品,但時(shí)久多已佚。此為明代萬歷年間焦竑所輯刻本,共四卷:賦二卷,樂府、詩一卷,文一卷。

趙抃

趙抃(1008-1084),字閱道,自號(hào)知非子,謚號(hào)“清獻(xiàn)”,衢州西安(今浙江省衢州市柯城區(qū))人,北宋名臣、詞人。為官四十五年,歷任殿中侍御史、參知政事等職,曾因彈劾權(quán)貴佞幸,被譽(yù)為“鐵面御史”。他政績斐然,科學(xué)設(shè)計(jì)河渠,巧計(jì)救濟(jì)災(zāi)民,體恤孤寡貧寒。同時(shí),他還擅長詩歌和書法。《宋史》中曾記載,趙抃赴成都任轉(zhuǎn)運(yùn)使時(shí),隨身只帶一琴一鶴,行裝簡易卻甚為風(fēng)雅。這件事被后人傳為美談,成為為官清廉的典范。趙抃自幼貧苦,卻始終勤奮好學(xué)。為官期間時(shí)刻不忘堅(jiān)守高潔之心,整治官場(chǎng)奢靡不正之風(fēng),絕不同流合污。蘇軾在《趙清獻(xiàn)公神道碑》中曾贊曰:“將用諫官御史,必取天下第一流,非學(xué)術(shù)才行備具為一世所高者不與。”

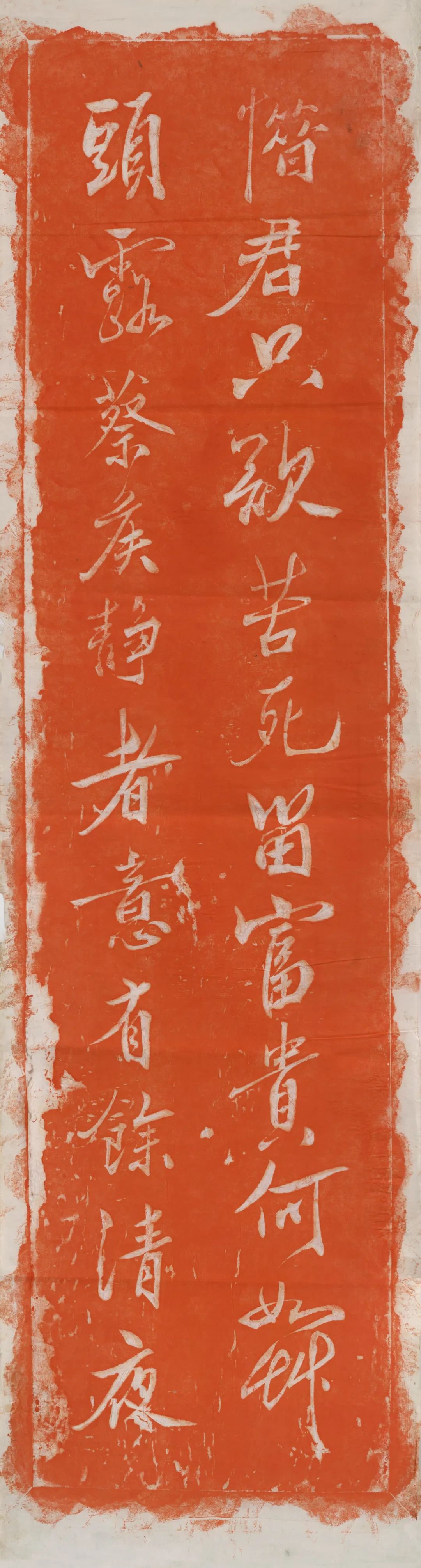

送孔巢父謝病歸游江東兼呈李白

紙本朱拓

清道光二十七年(1847)刻印

(唐)杜甫 撰 (北宋)趙抃 書

畫心單張縱134厘米,橫34.5厘米

此為趙抃的行書作品,清新勁麗。其中“自是君身有仙骨,世人那得知其故。惜君只欲苦死留,富貴何如草頭露?”句體現(xiàn)孔巢父淡泊名利的意境。王陽明(1472-1529),名守仁,字伯安,號(hào)陽明,謚號(hào)“文成”,浙江余姚人。明代杰出的思想家、文學(xué)家、軍事家、教育家。曾任刑部主事和兵部主事,因得罪權(quán)宦被貶,后歷任廬陵知縣、右僉都御史、南贛巡撫、兩廣總督等職,因平定南贛盜亂及宸濠叛亂被封賞。“心學(xué)”的集大成者。天理、良知是王陽明“心學(xué)”的核心命題。他認(rèn)為“良知之在人心,無間于圣愚,天下古今之所同也”,良知是每個(gè)人的固有本性,但是容易被蒙蔽。每個(gè)人都應(yīng)心存天理良知,去除私欲,如此才能穩(wěn)固社會(huì)道德的基石。他的理論引導(dǎo)人們以圣賢為標(biāo)準(zhǔn),察省克己,克服貪婪私欲,為天下樹立了高尚廉潔的君子之道典范。王陽明詩墨跡臨摹本及畫像

紙本墨拓

清光緒二十九年(1903)刻

(明)王陽明 撰 (清)昭文俞、鐘鑾 刻

(清)翁方綱 臨 (清)翁同龢 重摹

畫心縱83.7厘米,橫33.7厘米

題詩為王陽明所作《夜宿浮峰次謙之韻》,表達(dá)了詩人對(duì)閑適山林生活的喜愛,及對(duì)寧靜、寡欲心境的追求。畫像為清代摹刻的王陽明坐像。張蒼水(1620—1664),名煌言,字玄著,號(hào)蒼水。浙江鄞縣(今屬寧波)人。明末抗清將領(lǐng)、詩人。從小志存高遠(yuǎn),明崇禎十五年(1642)中舉,官至南明兵部尚書。面對(duì)清軍南下,毅然投身抗清斗爭(zhēng)。清順治十六年(1659),與鄭成功分兵北征,連下沿江四府三州二十四縣,足見其非凡的軍事才能和堅(jiān)定的愛國之心。后雖因孤立無援和叛徒出賣被清軍俘虜,但仍堅(jiān)貞不屈。清軍用高官厚祿誘惑他,他也始終不為所動(dòng),堅(jiān)守氣節(jié),最終在杭州慷慨就義,用生命詮釋了“忠烈”二字。張蒼水與岳飛、于謙并稱“西湖三杰”,留下了大量關(guān)于戰(zhàn)斗生涯的文學(xué)作品,體現(xiàn)了他在動(dòng)蕩時(shí)代忠義高潔的理想追求。甬上三忠遺墨

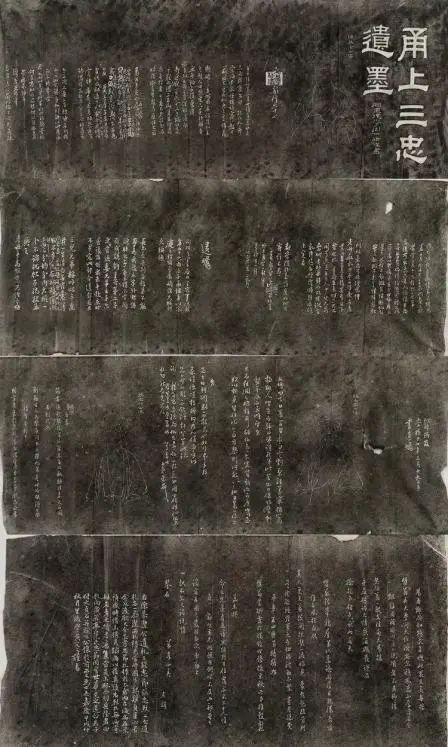

紙本墨拓

清嘉慶年間刻

(明)陳良謨、錢肅樂、張煌言撰并書

畫心縱126厘米,橫79厘米

本作品展現(xiàn)寧波三位明末忠烈之士的氣節(jié)。張蒼水是“甬上三忠”之一,第三行左側(cè)“張忠烈公像”起,后為其所撰遺札,展現(xiàn)了他報(bào)國為民的決心。“三忠”另兩位分別是陳良謨和錢肅樂,均為英勇善戰(zhàn)的民族英雄。

采薇吟殘稿

清抄本

(明)張煌言 撰

清康熙三年(1664),張蒼水被清兵俘虜。在獄中,他嚴(yán)詞拒絕勸降誘惑,寧死不屈,并題寫了《被執(zhí)故鄉(xiāng)里》《將入武陵》等詩以明志,最終高喊“大好河山,竟使沾染腥膻”就義。后人將其在生命最后時(shí)刻撰寫的詩集刊,題名《采薇吟》。祁彪佳

祁彪佳(1603-1645),字虎子、幼文、宏吉,號(hào)世培,別號(hào)遠(yuǎn)山堂主人,浙江山陰(今屬紹興)人。明末散文家、戲曲家。祁彪佳出身書香門第,天資聰穎,不到21歲即中三甲進(jìn)士,歷任蘇松巡按御史、右僉都御史等職。祁彪佳為官清正,在接濟(jì)災(zāi)民,捐資開設(shè)藥局治病救人之余,還編成《古今救荒全書》。同時(shí),他不畏權(quán)貴、淡泊名利,還對(duì)戲曲、詩詞都頗有研究,甚至親自造畫舫、建園林。但造化弄人,生逢亂世的他眼看南明即將在清軍攻擊下滅亡,他拒絕了清軍的招安,深夜獨(dú)自跳進(jìn)寓園水池中殉國。他用一生詮釋了他在絕筆詩中所說“浩然留天地”的潔身志向。

遠(yuǎn)山堂詩集

民國二十八年(1939)抄本

(明)祁彪佳 撰 (清)祁理孫、祁班孫 輯

此詩集較全面地收錄了祁彪佳的詩作,由其子祁理孫、祁班孫編輯,魏畊校定。民國時(shí)期,沈鈞業(yè)從祁彪佳十一世孫祁子明處借得原書進(jìn)行抄錄,展品為民國抄本。全祖望(1705-1755),字紹衣,號(hào)謝山,浙江鄞縣(今屬寧波)人。清代著名史學(xué)家、文學(xué)家。曾任翰林院庶吉士,后因遭排擠被貶為知縣,他憤而辭官回鄉(xiāng),不再復(fù)出,專心治學(xué)、著述直至終老。官場(chǎng)受挫使他看清志向所在,從此立志發(fā)揚(yáng)浙東學(xué)術(shù),以表彰忠義為己任,在學(xué)術(shù)史和古籍校注上貢獻(xiàn)卓越,被譽(yù)為“布衣太史”。他還重視人才培育,不顧病痛和路遙先后到兩所書院擔(dān)任山長,對(duì)學(xué)生諄諄教誨,全心投入,而對(duì)于想利用他的官員送來的金銀卻斷然拒之門外。全祖望命途坎坷卻安貧樂道,才華淵博無涯而志氣耿直清正,被譽(yù)為“班(班固)馬(司馬遷)之后第一人”。

張煌言神道碑銘

紙本墨拓

清嘉慶年間刻

(清)全祖望 撰

(清)梁同書 書

(清)吳育 篆蓋

畫心縱160厘米,橫75厘米

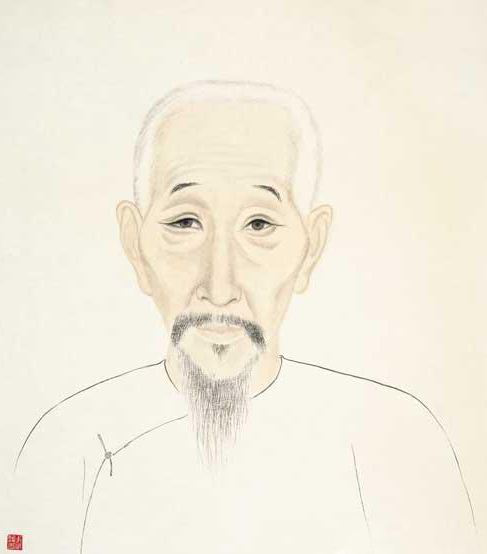

此銘原題《明故權(quán)兵部尚書兼翰林院侍講學(xué)士鄞張公神道碑銘》,是全祖望為張蒼水撰寫的碑文,突出展現(xiàn)張公一生抗清戰(zhàn)績。全祖望精于史學(xué),這篇碑文敘事清晰、用典貼切,具有很高的史料價(jià)值。黃賓虹

黃賓虹(1865—1955),字樸存,號(hào)賓虹,原籍安徽歙縣,出生于浙江金華。中國近現(xiàn)代國畫家、書法家、篆刻家、詩人、藝術(shù)教育家。自幼學(xué)習(xí)繪畫和篆刻,臨摹山水花鳥大家名作,汲取眾人之長。同時(shí)尋訪全國名山大川,觀察描繪真實(shí)自然風(fēng)景。在長期的實(shí)踐中形成了自己的繪畫風(fēng)格,主要繪畫作品有《蜀江歸舟圖》《焦墨山水》《九子山》等,蒼勁渾厚,氣韻十足。黃賓虹追求精神富足,醉心創(chuàng)作,也積極形成理論指導(dǎo)教育后人,但其物質(zhì)生活卻簡單平凡,一生未購置任何房產(chǎn),租住在學(xué)校分的兩間平房內(nèi),是真正的“中國人民優(yōu)秀的畫家”。

黃賓虹寫西泠橋畔山水畫軸

水墨紙本

近現(xiàn)代

畫心縱67厘米,橫30.5厘米

此為黃賓虹八十六歲時(shí)的山水畫作品,山川渾厚,樹木蒼勁,有神秘悠遠(yuǎn)之意境。上題:“西泠橋上偶圖所見 蠲叟先生一笑”。“蠲叟”是近代書法家馬一浮晚年的號(hào)。

劉紹寬

劉紹寬(1867—1942),字次饒,號(hào)厚莊,平陽白沙(今屬溫州)人。近代溫州地區(qū)學(xué)術(shù)領(lǐng)軍人物,教育家、經(jīng)史學(xué)家。少時(shí)請(qǐng)業(yè)于瑞安孫衣言、孫詒讓父子,光緒二十三年(1877)拔貢。身處清王朝走向衰敗、變法思潮興起的環(huán)境下,劉紹寬深感時(shí)局危急,主張廢除科舉,以興辦教育、提高民智為己任,全力推進(jìn)溫州地區(qū)現(xiàn)代教育和文化事業(yè)。他帶領(lǐng)興辦學(xué)堂,制定教學(xué)和管理制度,整頓學(xué)風(fēng),聘請(qǐng)名師,吸引了越來越多的學(xué)生。同時(shí),他潛心鉆研學(xué)術(shù),留下了《東瀛觀學(xué)記》《厚莊日記》《平陽縣志》等近代史學(xué)和地方志作品,為后人留下了許多珍貴的史料。

大日寺塔記考證

近代寫本

(近代)劉紹寬 撰

大日寺位于溫州市平陽縣,始建于唐代。此冊(cè)系當(dāng)年劉紹寬編纂《平陽縣志》時(shí)所留下的手稿,具有重要?dú)v史檔案與文獻(xiàn)價(jià)值。內(nèi)容包括:劉紹寬對(duì)大日寺塔、大日寺塔磚、宋廷佐鳳皇巖題名、宋廷佐起相巖題名的考證。本部分以“剛正不阿”為主題,展示胡則、王十朋、劉基等八位歷史名人的歷史文獻(xiàn),講述他們以光明心地和堅(jiān)毅膽氣,藐視官場(chǎng)險(xiǎn)惡,挑戰(zhàn)贓官權(quán)威的故事。他們懷抱一片報(bào)國丹心,走到了各自時(shí)代的官場(chǎng)洪流中,以身作則、執(zhí)法如山,面對(duì)政敵的陷害和挑釁沒有絲毫畏懼,堅(jiān)持恪盡職守,造福一方。他們?nèi)缤瑒C凜寒梅,傲視天下不公。

胡則(963-1039),字子正,婺州永康(今金華永康)人。北宋著名清官。胡則為官四十七年,逮事三朝,歷任尚書戶部員外郎、禮部郎中、工部侍郎、兵部侍郎、中權(quán)三司使(代理計(jì)相)等官職,先后知潯州、睦州、溫州、福州、杭州、陳州等十州。政治生涯中,他做地方官,便勤政有為解決百姓愁難;他身居要職,便直言進(jìn)諫致力改革弊政。他曾嚴(yán)厲打擊腐敗行為,嚴(yán)詞拒絕地方官員的重金賄賂,曾因見江南百姓貧苦而要求朝廷減免稅賦,真正做到“為官一任,造福一方”。他因顯赫的政績與剛正的品格被人尊稱為“胡公”,范仲淹贊其“出處三朝,始終一德”。

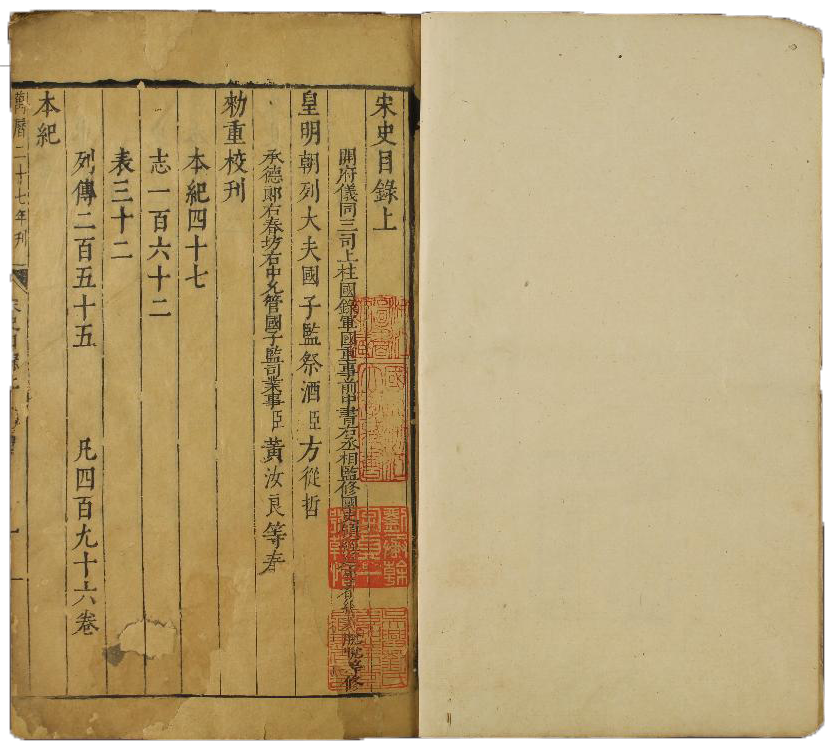

宋史·列傳

清康熙二十五年重修本

(元)脫脫 等 撰

在《宋史》列傳卷中記述了胡則的生平事跡、官職變遷以及他在政治、經(jīng)濟(jì)等方面的主要成就。王十朋(1112-1171),字龜齡,號(hào)梅溪,溫州樂清人。南宋著名政治家、愛國詩人。少時(shí)便聰穎強(qiáng)記,紹興二十七年(1157),以“攬權(quán)”中興為對(duì),中進(jìn)士第一,被宋高宗親擢為狀元,曾提出“正心以正朝廷,正朝廷以正百官,正百官以正萬民”。乾道七年(1171),以龍圖閣學(xué)士致仕。在朝中以剛直節(jié)義聞名,數(shù)次建議整頓朝政,任侍御史時(shí)敢于彈劾當(dāng)朝宰相史浩,并使之罷職。忠貞愛國,主張抗金,即便遭主和派排斥也仍然堅(jiān)守立場(chǎng),創(chuàng)作了許多愛國詩歌,其文風(fēng)“渾厚質(zhì)直,愿?jìng)?cè)條暢”。他還研究經(jīng)史,旁通傳記百家,著有《梅溪集》《后集》《奏議》等作品傳世。

會(huì)稽三賦

明刻本

(南宋)王十朋 撰

此為王十朋任紹興簽判時(shí)作,分別為《會(huì)稽風(fēng)俗賦》《民事堂賦》和《蓬萊閣賦》。劉基(1311-1375),字伯溫,處州路青田縣南田(今屬溫州文成)人。元末明初政治家、文學(xué)家、軍事家,明朝開國元?jiǎng)祝懊鞒踉娢娜蠹摇敝弧>ń?jīng)史、天文、歷法、兵法,工于詩文,博聞強(qiáng)識(shí)。元末時(shí)因不愿同流合污而辭官隱居。朱元璋起義后,以厚禮聘請(qǐng),劉基不為所動(dòng),總制孫炎兩次堅(jiān)請(qǐng)才愿出山。他向朱元璋提出了著名的“時(shí)務(wù)十八策”,后又陸續(xù)出謀劃策輔佐朱元璋稱帝。官至御史中丞兼太史令,在官場(chǎng)性情剛烈、明辨是非、嫉惡如仇。除了在政治上有料事如神之功力,劉基于文學(xué)也頗有建樹。他的詩歌踐行儒家思想,強(qiáng)調(diào)教化作用,具有現(xiàn)實(shí)批判意義。

龍泉裔某君殘碑

紙本墨拓

元至正十九年(1359)刻

(明)劉基 撰并書

畫心縱130厘米,橫69厘米

本碑記刊刻于元至正十九年(1359),是為紀(jì)念麗水龍泉某君所寫。劉基在文中記述了該人的生平,贊揚(yáng)了他的善行。因碑已殘,未能得見碑文全貌。

太師誠意伯劉文成公集

清光緒二十六年浙江書局刻本

(明)劉基 撰

此為劉基的一本重要作品集,內(nèi)容涵蓋了他在朝廷中的御書公文、信函、詔告、散文等多種文體。“誠意伯”是劉基的封號(hào)。商輅(1414-1486),字弘載,號(hào)素庵,浙江淳安人。明代政治家。他曾“連中三元”(鄉(xiāng)試、會(huì)試、殿試皆獲得第一名),這在科舉史上十分罕見。歷仕英宗、代宗、憲宗三朝,官至內(nèi)閣首輔。商輅為官剛正忠心,行事果敢,曾力排眾議,支持于謙帶軍抗擊蒙古軍隊(duì)入侵,最終取得勝利。為保護(hù)百姓利益,他敢于勸諫皇帝,其一大功績是向憲宗上書《請(qǐng)革西廠疏》,直陳宦官汪直等人的惡劣行徑,最終撤銷特務(wù)機(jī)構(gòu)“西廠”,大快人心。商輅能在時(shí)局變化中臨危不懼、堅(jiān)持立場(chǎng),不趨炎附勢(shì),敢于直諫,真可謂“一代賢相”。

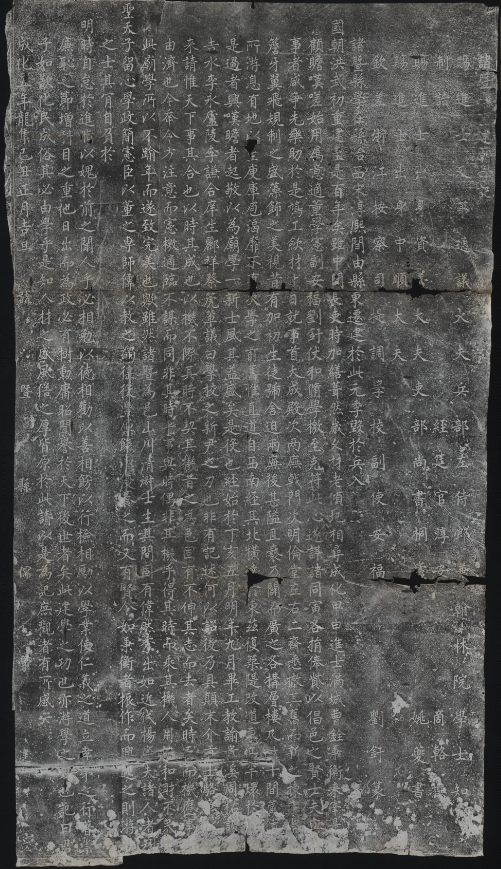

諸暨縣重建廟學(xué)記

紙本墨拓

明成化五年(1469)刻

(明)商輅 撰 (明)姚夔 書 (明)劉軒 篆額

畫心縱142厘米,橫78厘米

這篇碑記寫于明代成化五年(1469)正月諸暨縣廟學(xué)重建之時(shí)。商輅在文中強(qiáng)調(diào)了廟學(xué)對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)貙W(xué)業(yè)、推進(jìn)道德教化的作用,表達(dá)了對(duì)弘揚(yáng)學(xué)風(fēng)的期待。王畿(1498-1583),字汝中,號(hào)龍溪。紹興府山陰縣(今屬紹興)人。明代學(xué)者、思想家、官員,王門七派中“浙中派”創(chuàng)始人。王畿是王陽明的得意門生,由于悟性高很快能夠協(xié)助陽明指導(dǎo)學(xué)生。嘉靖十三年(1534)進(jìn)士,官至南京兵部主事,曾任南京武選郎中。然而官場(chǎng)權(quán)斗險(xiǎn)惡,王畿傳播的陽明學(xué)說被朝野指責(zé)為“偽學(xué)”,因而被罷黜官職。但他此后仍然堅(jiān)持來往多地講學(xué)四十余年,進(jìn)一步發(fā)展陽明的“致良知”。他認(rèn)為良知是世間萬物創(chuàng)造性的根源,應(yīng)以良知道義作為自己安身立命的根本,不為外界的得失榮辱所撼動(dòng),這也正是他達(dá)到的至高境界。蕭山縣重修儒學(xué)碑記

紙本墨拓

明萬歷七年(1579)刻

(明)王畿 撰 (明)何世學(xué) 書 (明)張?jiān)?nbsp;篆額

畫心縱150厘米,橫76厘米

本碑文作于萬歷七年(1579),講述了蕭山縣儒學(xué)重修的過程,并提倡弘揚(yáng)優(yōu)秀學(xué)風(fēng),以儒學(xué)經(jīng)典提升自身修養(yǎng)良知。姚綬(1422—1495),字公綬,號(hào)谷庵、仙癡、云東逸史,浙江嘉興府嘉善縣人。明代官員、書畫家。明天順八年進(jìn)士,后官至監(jiān)察御史。姚綬為官政績顯赫,對(duì)朝廷大事也常直抒己見,被稱為“鐵骨御史”。出任監(jiān)察御史期間,他發(fā)現(xiàn)江淮的鹽務(wù)官吏官僚作風(fēng)嚴(yán)重,管理制度存在缺漏,因此開展了對(duì)鹽務(wù)機(jī)構(gòu)的嚴(yán)肅整頓,形成了一套有效的管理模式。然而,他后來卻因得罪權(quán)貴被貶謫,便以母老為由辭官回鄉(xiāng)。另外,姚綬文采斐然,又工行草書、精山水畫,有《秋江漁隱圖》《谷庵集》等作品傳世。葛云飛(1789-1841),字鵬起,又字凌召,號(hào)雨田,浙江紹興府山陰縣天樂鄉(xiāng)(今屬杭州蕭山)人,清末著名的民族英雄。出生在軍官家庭,自幼習(xí)武。嘉慶二十四年(1819)中武舉人,官至定海總兵。道光二十一年(1841)九月,英帝國主義再次發(fā)動(dòng)定海之戰(zhàn),葛云飛帶領(lǐng)軍隊(duì)奮起反抗,以長矛、土槍等簡陋武器,頑強(qiáng)對(duì)抗英國侵略軍的先進(jìn)武器,堅(jiān)守六天,最終壯烈犧牲。雖然清軍由于對(duì)近代戰(zhàn)爭(zhēng)認(rèn)識(shí)不足和武器裝備落后等原因戰(zhàn)敗,但是葛云飛等一眾將士的不甘屈服、頑強(qiáng)反抗,充分展現(xiàn)了愛國主義和民族氣節(jié)。

葛壯節(jié)公增輯兩淛海洋圖

彩繪本

清光緒十年(1884)

畫心縱45厘米,585厘米

《兩浙海洋圖》原為明代戚繼光所繪,葛云飛利用巡洋之暇進(jìn)行勘測(cè),在此基礎(chǔ)上進(jìn)行增刪,重繪出本圖。馬一浮

馬一浮(1883-1967),名浮,字一佛,后字一浮,號(hào)湛翁。浙江會(huì)稽(今浙江紹興)人。中國現(xiàn)代思想家、詩人和書法家。自幼聰慧過人,自學(xué)成才。潛心研究國學(xué),通曉古代哲學(xué)、文學(xué)、佛學(xué),編纂《泰和會(huì)語》《宣山會(huì)語》兩部國學(xué)著作。雖無心仕途,但身處亂世的馬一浮卻心系國家前途命運(yùn)。在浙大任教期間,他開設(shè)“國學(xué)講壇”,繼承創(chuàng)新優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,激勵(lì)學(xué)生懷抱民族大義、奮發(fā)意志,“在艱苦蹇難之中,養(yǎng)成剛大弘毅之質(zhì)”,并創(chuàng)作校歌,鼓舞斗志。他以文人特有的言行方式展現(xiàn)著愛國者自強(qiáng)不息的意志,彰顯了“千年國粹,一代儒宗”的風(fēng)范。

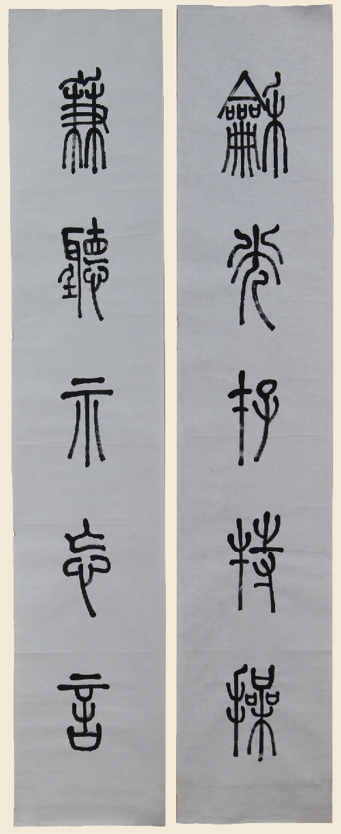

馬一浮篆書“和光兼聽”五言聯(lián)

紙本

近現(xiàn)代

畫心單張縱145.5厘米,橫27.5厘米

此為馬一浮篆書作品,對(duì)聯(lián)文字:“和光存持操,兼聽示忘言。”“和光”有與世無爭(zhēng)之意,“兼聽”則為廣泛聽取意見,這兩聯(lián)告誡人們要心存謙卑,堅(jiān)持操守。

本部分以“赤誠為民”為主題,展示陸游、葉適、于謙等六位歷史名人的歷史文獻(xiàn),講述他們體恤百姓、心懷天下的高尚情操,以及鞠躬盡瘁、盡心盡力為民造福的故事。他們自身恪守簡樸,毫無排場(chǎng),卻始終聽百姓愁愿、解百姓疾苦,努力做出政績,以百折不撓之志,傾盡自身全力保家國平安。他們?nèi)缤瑲v歷青松,庇蔭世間眾生。

陸游

陸游(1125—1210),字務(wù)觀,號(hào)放翁,越州山陰(今屬紹興)人。南宋著名文學(xué)家、史學(xué)家、愛國詩人。由于生逢北宋滅亡之際,陸游懷抱愛國之心,堅(jiān)持抗金主張,遭到主和派排擠,仕途始終不順。但無論身居何職,他都“位卑未敢忘憂國”,時(shí)刻準(zhǔn)備施展抱負(fù),造福百姓。在江西任提舉常平茶鹽公事時(shí)遭遇嚴(yán)重水災(zāi),他親自到災(zāi)區(qū)視察災(zāi)情,并上奏朝廷要求撥發(fā)救災(zāi)糧,后因私自開倉賑濟(jì)災(zāi)民而被罷官。在其他任上,他也同樣體恤百姓,采取科學(xué)有效的惠民政策,在成都就職時(shí)還抑制過疫病流行,深受人民愛戴。雖被數(shù)次罷黜,但陸游對(duì)國家和人民的愛始終具體而熱烈。

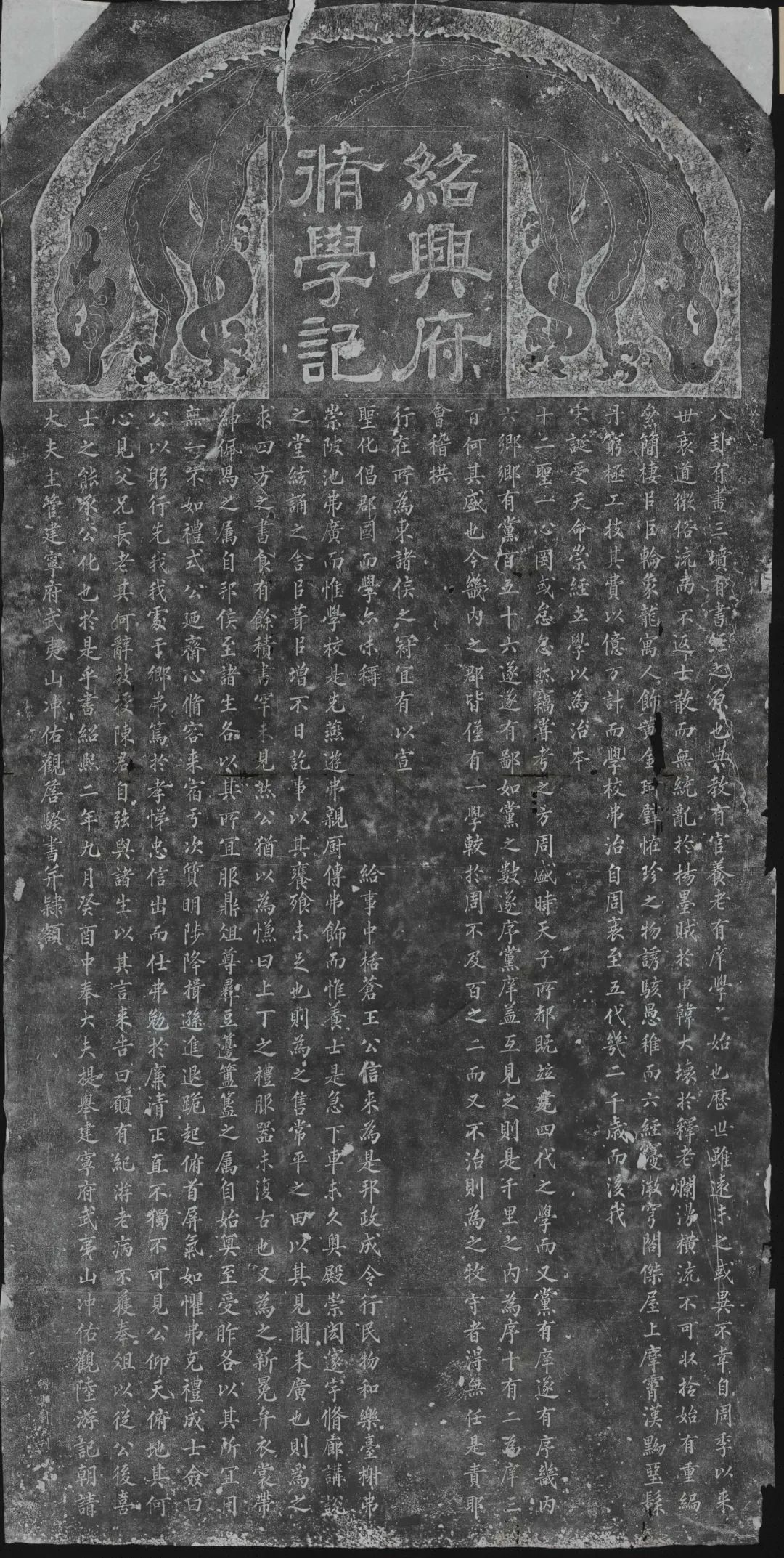

紹興府修學(xué)記

紙本墨拓

南宋紹熙二年(1191)刻

(南宋)陸游 撰 (南宋)詹骙 書并隸額

畫心縱220厘米,橫110厘米

陸游晚年歸隱家鄉(xiāng)紹興后,仍然熱心于教育事業(yè)。在本文中,他回顧了經(jīng)學(xué)的傳承興衰,認(rèn)為紹興作為一個(gè)知名的城市,應(yīng)大力開辦學(xué)校、培養(yǎng)人才,推廣知識(shí)普及和道德教化。葉適(1150-1223),字正則,號(hào)水心居士。溫州永嘉(今溫州)人。南宋官員、思想家、文學(xué)家、政論家。歷任尚書左選郎、國子司業(yè)、兵部侍郎等職。因少時(shí)家境貧困,葉適十分懂得同情百姓疾苦,這也表現(xiàn)在他的政治主張和惠民政策中。他多次上奏提出減賦以養(yǎng)民,解百姓之煩憂。在建康府任職時(shí),為保兩淮百姓不被金兵騷擾,使用妙計(jì)解了敵人包圍,隨后還把軍用物資分給地方,并施行屯田計(jì)劃,恢復(fù)了百姓的耕作。他講究“功利之學(xué)”,主張“通商惠工”,將對(duì)百姓的愛化為實(shí)實(shí)在在的惠政,有法亦有道。

紹興府新置二莊記

紙本墨拓

南宋嘉定八年(1215)刻

(南宋)葉適 撰 (南宋)曾槃 書

畫心縱153厘米,橫80厘米

葉適在本文中贊揚(yáng)太守趙彥倓為紹興做的貢獻(xiàn),包括筑捍海石塘、興禮節(jié)文風(fēng)、資助科舉考生、施行惠民政策等。葉適同樣勤政愛民,因此撰文表達(dá)了對(duì)此舉的認(rèn)可。于謙(1398-1457),字廷益,號(hào)節(jié)庵,浙江杭州府錢塘縣(今屬杭州上城區(qū))人。明朝著名政治家、軍事家、民族英雄。“粉骨碎身混不怕,要留清白在人間”兩句詩,已成為清官志向的代表,傳頌千古,而于謙也用一生為其作了注解。他巡撫江西、河南、山西等地時(shí),平反冤案,為百姓奏請(qǐng)分糧,頗有建樹,受到百姓愛戴。面對(duì)權(quán)官,不同流合污,坦言自己只有“兩袖清風(fēng)”。“奪門之變”后,于謙被奸臣?xì)⒑Γ矫鲬椬跁r(shí)才得以平反,謚忠肅。正如《明史》所贊,于謙“忠心義烈,與日月爭(zhēng)光”。

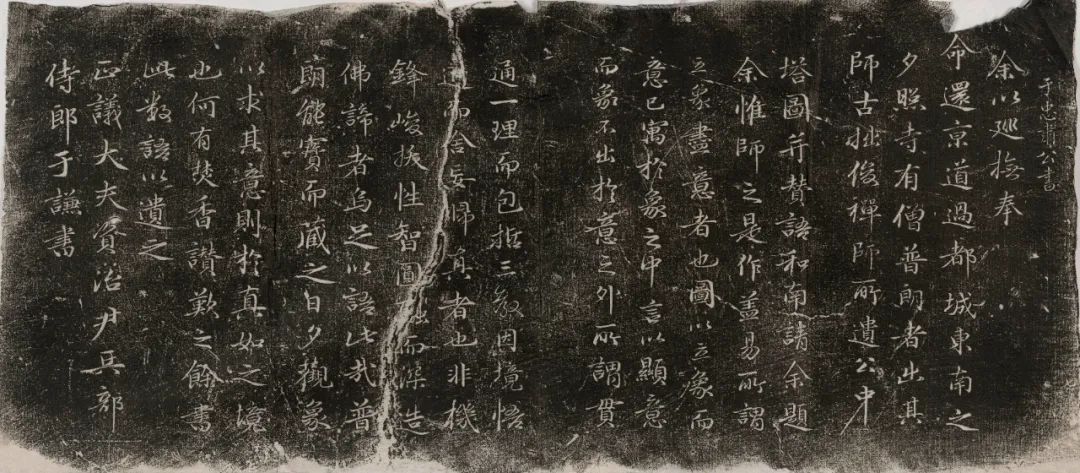

題公中塔圖贊

紙本墨拓

近代拓本

(明)于謙 撰并書

畫心縱27厘米,橫60厘米

此作是于謙應(yīng)北京夕照寺僧普朗之請(qǐng),為其師古拙俊禪師遺存的《公中塔圖并贊語》所作題記。此書取法趙孟頫,點(diǎn)畫遒勁圓潤,別具峻拔清剛之氣。

梁肯堂(1717-1801),字構(gòu)亭,號(hào)春淙,一字石幢,號(hào)晚香,浙江錢塘(今屬杭州)人。清乾隆二十一年(1756)中舉,官至刑部尚書。在任期間,共辦理賑災(zāi)五次,在河道治理方面為老百姓辦了不少實(shí)事。為應(yīng)對(duì)永定河漲水,他奏請(qǐng)?jiān)O(shè)置石閘以分流,并在水勢(shì)上漲時(shí)親自駐扎在治河工地,督率工人搶險(xiǎn)救災(zāi)。正定等地河水暴漲時(shí),他又親臨當(dāng)?shù)夭榭礊?zāi)情,并奏請(qǐng)賑災(zāi)糧款,蠲免災(zāi)區(qū)額糧。梁肯堂因察公勤民的為官作風(fēng)而頗得民心,也受到了乾隆、嘉慶兩任皇帝的喜愛,被皇帝賞戴花翎,賜黃馬褂。

乾隆皇帝賜直隸總督梁肯堂詩

紙本墨拓

清代刻

畫心縱123厘米,橫54厘米

賜詩是乾隆五十九年(1794),皇帝由水路春巡天津的途中,賜予迎鑾的梁肯堂的。全詩文:“祠傍琴高蹕小停,前行旋復(fù)返舟舲。從心已自加八歲,較我猶然少六齡。仆仆可稱清且健,肫肫恒藉理而經(jīng)。望霖意苦同斯際,歌管仍陳卻懶聽。”

湯壽潛

湯壽潛(1856—1917),原名震,字蜇先(或蟄仙),浙江紹興府山陰縣天樂鄉(xiāng)(今屬杭州蕭山)人。清末民初實(shí)業(yè)家、政治家、社會(huì)活動(dòng)家、晚清立憲派的領(lǐng)袖人物。作為恰逢亂世的有識(shí)之士,湯壽潛無論在朝在野,都想盡辦法扶大廈之將傾、救人民于水火。他寫《危言》,針對(duì)大清弊病提出精減冗員、改革科舉、推廣學(xué)校、開發(fā)礦藏、修筑鐵路、興修水利、加強(qiáng)海軍防務(wù)等改良措施。他關(guān)心公共事業(yè),主持修建滬杭鐵路,并資助興建浙江圖書館。雖多年身居要職,可湯壽潛卻始終恪守簡樸,以“競(jìng)利固屬小人,貪名亦非佳士”的高標(biāo)準(zhǔn)要求自己。重修表忠坊碑記

紙本墨拓

清宣統(tǒng)二年(1910)刻

(清)湯壽潛 撰 (清)何頌華 書 (清)張瑞芝 刻

畫心縱135厘米,橫65厘米

此碑文作于清光緒二十九年(1903)錢王祠表忠碑重修之時(shí)。湯壽潛在文中記述了表忠碑重修始末。郁達(dá)夫(1896—1945),原名郁文,字達(dá)夫,浙江富陽人。中國現(xiàn)代作家、革命烈士。1913年至1922年在日本留學(xué),期間與同為留學(xué)生的郭沫若、成仿吾等人創(chuàng)辦文學(xué)團(tuán)體“創(chuàng)造社”,開始文學(xué)創(chuàng)作。回國后寫下了《遲桂花》等一系列反映人民生活的小說。積極開展抗日宣傳工作,以愛國知識(shí)分子的視角反映底層人民疾苦,激勵(lì)社會(huì)各界支持抗戰(zhàn)。流亡時(shí),日軍脅迫他當(dāng)翻譯,在此期間,他暗中救助、保護(hù)了大量文化界流亡難友、愛國僑領(lǐng)和當(dāng)?shù)鼐用瘢罱K因漢奸告密被殺害。他的一生雖短暫,卻如同他的文學(xué),充滿了對(duì)弱者的同情、對(duì)革命的浪漫激情和對(duì)國家及人民的深切熱愛。郁達(dá)夫行書“春風(fēng)暮雨”七言聯(lián)

紙本

近現(xiàn)代

畫心單張縱170.3厘米,橫37厘米

對(duì)聯(lián)文字:“春風(fēng)池沼魚兒戲,暮雨樓臺(tái)燕子飛”。右側(cè)文字:“鑒堂先生正。”左側(cè)落款:“丙子首夏 郁達(dá)夫。”下有印章兩枚,分別為“達(dá)夫郁氏”和“富春人也”。

本部分以“訓(xùn)勉后世”為主題,展示錢镠、呂祖謙、葉夢(mèng)得等七位歷史名人的歷史文獻(xiàn),講述他們立身立德,用實(shí)際行動(dòng)和廉潔箴言引領(lǐng)家族和弟子向善的故事。他們一生忠誠廉潔,通過自身事跡提煉升華,總結(jié)家訓(xùn)傳世,鼓勵(lì)后輩恪守道德準(zhǔn)則;其家族后人也不負(fù)眾望,百世傳遞廉政之力。他們?nèi)缤谱坪苫ǎ銤僧?dāng)夏,也為后世留下累累碩果。

錢镠(852-932),字具美(一作巨美),小字婆留,杭州臨安(今杭州臨安區(qū))人。五代十國時(shí)期吳越國的建立者。采取保境安民政策,按時(shí)向朝廷納貢,使得吳越地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為穩(wěn)定,文化藝術(shù)發(fā)展逐漸繁榮。錢镠還注重修身治家,《錢氏家訓(xùn)》為后代立身處世提供了全面的規(guī)范和教誨。錢氏家族在家訓(xùn)的激勵(lì)下,蓬勃發(fā)展,出了許多名人,如錢鐘書、錢學(xué)森、錢三強(qiáng)等。

錢镠的第十九世孫錢琦(1469—1549),是明代一位“直臣循吏”,有勇有謀,為百姓擊退流寇,還敢于諫言反對(duì)明武宗耽于享樂。《錢氏家訓(xùn)》的智慧超越時(shí)代,對(duì)現(xiàn)世的我們也具有深刻的啟示意義。武肅王八訓(xùn)、武肅王遺訓(xùn)

民國抄本

(五代)錢镠 撰

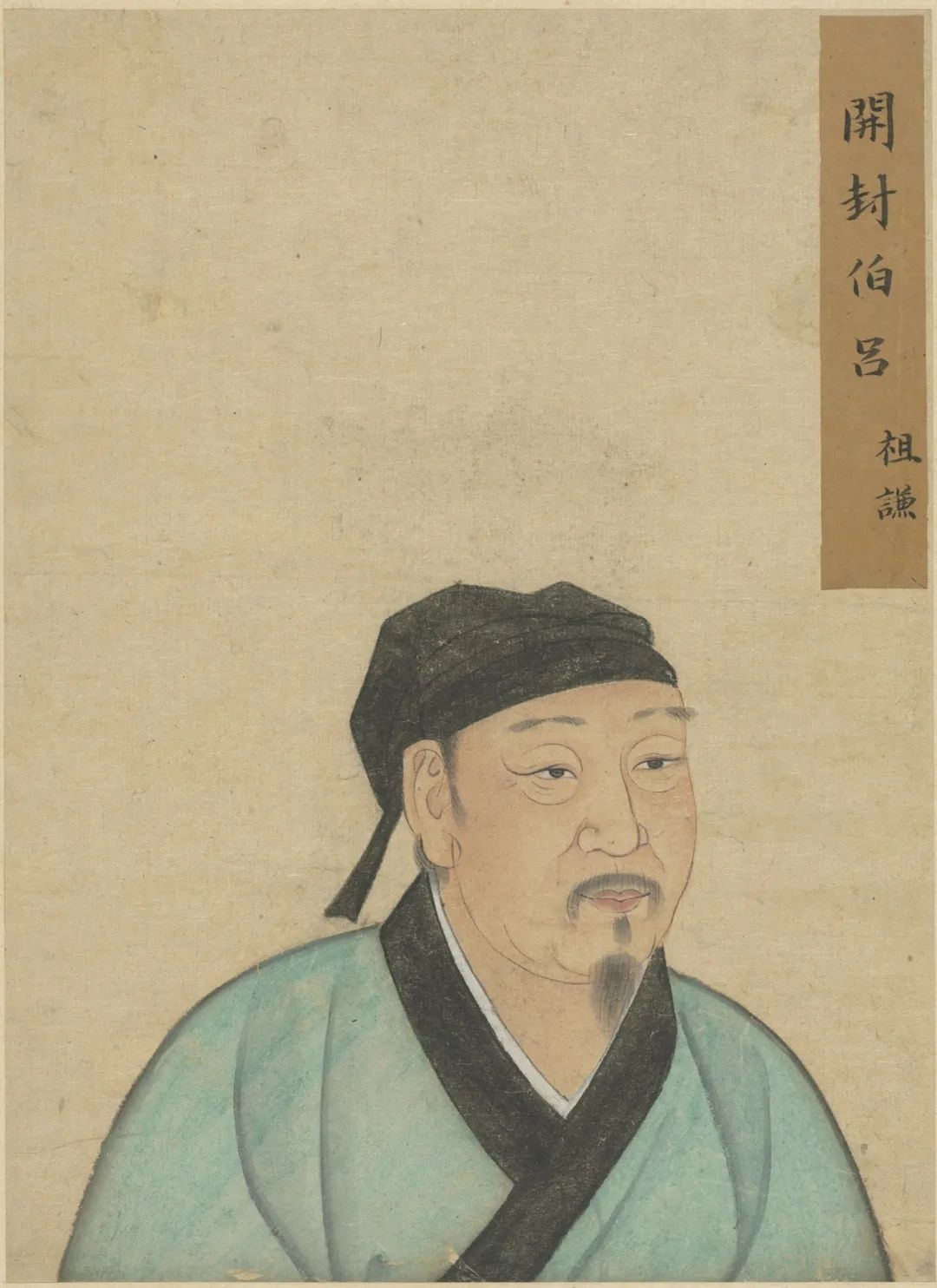

雖錢氏有“金書鐵券”免死牌,但錢镠仍堅(jiān)持“紹續(xù)家風(fēng),宣明禮教”。他于約912年制定《八訓(xùn)》,又在臨終前制定《遺訓(xùn)》十條,勸誡后代要忠孝愛民,勤政惡逸,家族和睦,敬承先志,體現(xiàn)了一代君王的治家智慧。呂祖謙

呂祖謙(1137-1181),字伯恭,婺州(今金華)人。南宋理學(xué)家、文學(xué)家。出身“東萊呂氏”,以門蔭入仕,歷任直秘閣學(xué)士、提舉亳州明道宮等,編纂刊行《皇朝文鑒》。博學(xué)多才,開“浙東學(xué)派”之先聲。“東萊呂氏”是宋代最顯赫的文臣家族之一,呂夷簡的《門銘》、呂希哲的《家塾廣記》、呂本中的《童蒙訓(xùn)》等都是傳家規(guī)訓(xùn),呂祖謙將其匯編為《家范》六卷,分為《宗法》《學(xué)規(guī)》《官箴》三個(gè)部分,教育子孫做人要敬宗守道、讀書要明理求實(shí)、為官要清慎勤實(shí)。《宋史》贊:“居家之政,皆可為后世法。”

東萊呂太史文集

清抄本

(宋)呂祖謙 撰

此為呂祖謙的詩文總集,其中在《別集》部分記載了其所整理的家范。

葉夢(mèng)得

葉夢(mèng)得(1077-1148),字少蘊(yùn),蘇州長洲人,祖籍處州松陽(今麗水松陽)。宋代詞人。晚年隱居湖州牟山玲瓏山石林,故號(hào)石林居士。書香世家的文化熏陶造就了葉夢(mèng)得博覽群書的習(xí)慣,少時(shí)便文采斐然。經(jīng)歷建炎南渡,他的詞作風(fēng)格從婉約轉(zhuǎn)向了豪氣,充滿了對(duì)家國時(shí)局的悲慨和收復(fù)失地的志向。在55歲時(shí),效仿北齊顏之推《顏氏家訓(xùn)》的意旨撰寫《石林家訓(xùn)》,傳承葉氏家族的訓(xùn)導(dǎo),鼓勵(lì)后人修身治學(xué)、盡忠報(bào)國。石林家訓(xùn)

清光緒三十年至宣統(tǒng)三年葉氏觀古堂刻本

(南宋)葉夢(mèng)得 撰

葉夢(mèng)得訓(xùn)誡后代之作,包括忠孝、好學(xué)、修身養(yǎng)性等,如“凡吾宗族昆弟子孫,窮經(jīng)出仕者,當(dāng)以盡忠報(bào)國而冀名紀(jì)于史,彰昭于無窮也”、“不至于性命不足以謂之好學(xué)”、“將欲慎言必須省事,擇交每務(wù)簡靜,無求于事,會(huì)則自然不入是非毀譽(yù)之境”。袁黃(1533—1606),初名表,后改名黃,字慶遠(yuǎn),初號(hào)學(xué)海,后改了凡。浙江嘉興府嘉善縣人,明代思想家。自幼博覽群書,精通天文、地理、歷書、兵法等。萬歷五年(1577)曾因策論違逆主試官落第,至53歲才中進(jìn)士,為官勤懇愛民,惠政救災(zāi),還曾立下援朝抗日戰(zhàn)功,后因卷入“京察之爭(zhēng)”被罷黜,歸隱山林,建藏書樓,閉門著述。袁黃平日喜靜坐參禪,最早倡導(dǎo)刊刻《嘉興藏》(即《徑山藏》)。總結(jié)不同人生階段經(jīng)歷寫成《了凡四訓(xùn)》訓(xùn)示其子,其中關(guān)于勸善思想在后世影響深遠(yuǎn),對(duì)人們?nèi)绾污`行道德規(guī)范也頗有實(shí)踐指導(dǎo)意義,是優(yōu)秀傳統(tǒng)文化瑰寶。訓(xùn)子言

影稗乘本

(明)袁黃 撰

即《了凡四訓(xùn)》。袁黃從立命之學(xué)、改過之法、積善之方、謙德之效四個(gè)方面總結(jié)的人生經(jīng)驗(yàn)。俞樾

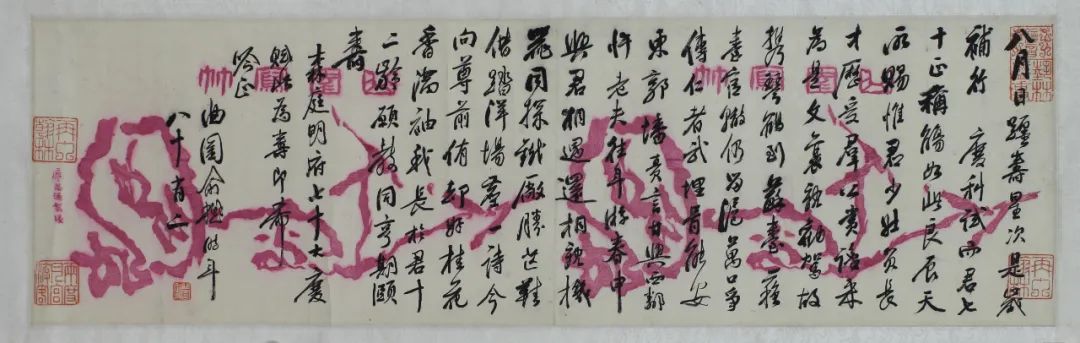

俞樾(1821—1907),字蔭甫,自號(hào)曲園居士,湖州德清縣人。清末著名學(xué)者、文學(xué)家、經(jīng)學(xué)家、古文字學(xué)家、書法家。曾任翰林院編修、河南學(xué)政等職,后被曹登庸彈劾罷官。此后潛心治學(xué)四十余載,主要研究經(jīng)學(xué),旁及諸子學(xué)、史學(xué)、訓(xùn)詁學(xué),乃至戲曲、詩詞、小說、書法等,涉獵廣泛,博采眾長,著《春在堂全書》,被時(shí)人譽(yù)為“九霄文星”。門下弟子有章太炎、徐琪、吳昌碩等。他一生很好地詮釋了俞氏家風(fēng):主導(dǎo)詩書傳家、德厚流光,不重功名利祿、重勤奮治學(xué)。后代也多有建樹,如編寫《清史稿》的俞陛云、近現(xiàn)代學(xué)者俞平伯等。俞樾賀壽詩橫幅

紙本

清代

畫心縱22.8厘米,橫75厘米

此為俞樾為朱森庭七十大壽時(shí)所作賀詩。全文:“八月日躔壽星次,是歲補(bǔ)行慶科試。而君七十正稱觴,如此良辰天所賜。惟君少壯負(fù)長才,歷受群公賞識(shí)來。為是文襄親勸駕,故攜琴鶴到蘇臺(tái)。蘇臺(tái)官轍仍留滬,萬口爭(zhēng)傳仁者武。埋骨能安東郭墻,責(zé)言甘興西鄰忤。老夫往年游春申,與君相遇還相親。機(jī)器同探鉞廠勝,芒鞋借踏洋場(chǎng)塵。一詩今向尊前侑,卻好桂花香滿袖。我長于君十二齡,愿教同亨期頤壽。森庭明府七十大慶,賦此為壽,即希吟正。曲圓俞樾時(shí)年八十有二。”丁氏兄弟

丁氏兄弟皆為清代著名藏書家,錢塘(今屬杭州)人。哥哥丁申(1829-1887),原名丁壬,字竹舟,號(hào)禮林;弟弟丁丙(1832-1899),字嘉魚,號(hào)松生,又號(hào)松存。他們出身家境富裕的鄉(xiāng)紳家族,自其曾祖父起便酷愛藏書、考究古籍,兩兄弟家中建有藏書樓“嘉惠堂”。秉承“耕讀傳家、樂善好施”的家風(fēng),丁氏兄弟熱心公益事業(yè),搶救并補(bǔ)抄文瀾閣《四庫全書》的事跡成為光照千古的偉大功績。他們還開辦近代紗廠,組織涵蓋幾乎所有公益事業(yè)的“杭州善舉聯(lián)合體”,以浩瀚的書生情懷為近現(xiàn)代文化和社會(huì)事業(yè)作出了巨大貢獻(xiàn)。武林藏書錄

清光緒二十六年錢塘丁氏嘉惠堂刻武林掌故從編本

(清)丁申 撰

本書詳記杭州地區(qū)藏書史實(shí),其中記錄文瀾閣《四庫全書》收藏始末、書院學(xué)館藏書史以及74位藏書家史實(shí)。

結(jié)語

每當(dāng)我們?yōu)槿松倪x擇而迷茫時(shí),不妨深深回望歷史,那些令人困惑的是非題,早已有人用生命為我們寫下了答案。“大賢秉高鑒,公燭無私光。”這些出自浙江的歷史名人將“清廉”二字的深意闡釋得淋漓盡致。他們雖身處不同的時(shí)代、不同的領(lǐng)域,卻有著同一份高尚的冰心,同一種信念的追求。在每個(gè)人的短短幾十載的生命跨度里,他們用自己獨(dú)特的力量揚(yáng)起清正之風(fēng),在代代傳承中給許多人帶來了榜樣和力量。這股清風(fēng),富貴名利無法將其轉(zhuǎn)移,時(shí)代更迭無法將其改變。讓我們繼續(xù)接力,讓“浙風(fēng)廉韻”永遠(yuǎn)吹拂大地。中共浙江省文化廣電和旅游廳直屬機(jī)關(guān)委員會(huì)浙江圖書館

展品協(xié)調(diào)(善本庫房) 呂 芳、謝 凱展品協(xié)調(diào)(普本庫房) 周聿丹、楊尚瑜展務(wù)協(xié)調(diào) 王 敏 林嘉琪

返回頂部

返回頂部