點擊上方“弘雅書房”→點擊右上角“...”→設(shè)為★

設(shè)置星標后,再也不會錯過每一期的精彩文章啦!

昔唐人(堯)都河東,殷人都河內(nèi),周人都河南。夫三河在天下之中,若鼎足,王者所更居也,建國各數(shù)百千歲,土地狹小,民人眾,都國諸侯所聚會。

——《史記?貨殖列傳》

文獻記載和考古發(fā)現(xiàn)業(yè)已表明,“嵩山—洛陽”地區(qū)為天下之中的觀念起源很古老。陽城據(jù)文獻本是夏禹的都邑,而周武王設(shè)計成周城的位置,恰恰由于那里是夏人的居地,是天下之中。周成王時青銅器何尊底部銘文“宅茲中國”便是明證。在今天的中原大地河南省內(nèi),夏商周文明光耀千古,留存的文物和文化遺產(chǎn)承載著中華民族的基因和血脈。“禮行天下:河南夏商周青銅文明”展以青銅器為媒,旨在展現(xiàn)三代禮制文明,藉以勸喻今人做到知禮、明禮、守禮,形成良好的行為習慣。

中國在仰韶文化時期已能冶煉銅鋅合金,陜西姜寨遺址就出土有黃銅片、管。到了二里頭文化時期冶銅術(shù)實現(xiàn)了突破,以青銅禮器的生產(chǎn)為標志進入青銅時代。講中國青銅時代的開端,繞不開九鼎的傳說。根據(jù)《國語》《史記》《左傳》《韓非子》《墨子》等史書記載,大禹曾經(jīng)鑄造過九鼎。比較詳細的記載見《左傳》宣公三年(公元前606年)楚莊王向周王室問“鼎之輕重”事件:

楚子伐陸渾之戎,遂至于雒,觀兵于周疆。定王使王孫滿勞楚子。楚子問鼎之大小輕重焉。對曰:“在德不在鼎。昔夏之方有德也,遠方圖物,貢金九枚,鑄鼎象物,百物而為之備,使民知神、奸。故民入川澤山林,不逢不若,螭魅罔兩莫能逢之。用能協(xié)于上下,以承天休。桀有昏德,鼎遷于商,載祀六百。商紂暴虐,鼎遷于周。德之休明,雖小,重也。其奸回昏亂,雖大,輕也。天祚明德,有所厎止。成王定鼎于郟鄏,卜世三十,卜年七百,天所命也。周德雖衰,天命未改。鼎之輕重,未可問也。”

又,《史記?封禪書》記錄了漢武帝與臣下議論汾陰出土的大鼎:

有司皆曰:“聞昔泰帝興神鼎一,一者壹統(tǒng)天地,萬物所系終也;黃帝作寶鼎三,象天、地、人;禹收九牧之金,鑄九鼎。皆嘗亨鬺上帝鬼神,遭圣則興,鼎遷于夏、商。周德衰,宋之社亡,鼎乃淪沒,伏而不見……今鼎至甘泉,光潤龍變,承休無疆,合茲中山……唯受命而帝者,心知其意,而合德焉。鼎宜見于祖禰,藏于帝廷,以合明應(yīng)。”制曰:“可。”

如史料所示,太古時期泰帝制作了一個鼎,黃帝制作了三個鼎,而禹鑄造了九個鼎,這些數(shù)字與天地、萬物的存在形態(tài)和結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。禹鑄鼎時,調(diào)集了各地的銅礦,在鼎的表面鑄上各地眾神和精靈的圖像。禹之所以鑄九個鼎,是因為當時有九州,每一個州對應(yīng)一個鼎(《尚書?禹貢》系統(tǒng)記錄了禹王建立天下秩序、設(shè)置九州進行統(tǒng)治的政績)。禹鑄九鼎意味著大禹掌握了九州的統(tǒng)轄權(quán)和對九牧的宗主權(quán)。從此,鼎就成為了中國古代國家權(quán)力的象征。擁有九鼎就象征著擁有了天下土地、王權(quán)和正統(tǒng)。如王孫滿所言,九鼎只在一個王朝真正保持“德”的時候才會留在那個王朝,如果君主的德暗淡下來,九鼎就會轉(zhuǎn)移到另一個王朝。《墨子》曰:“九鼎既成,遷于三國。夏后氏失之,殷人受之;殷人失之,周人受之。夏后、殷、周之相受也。”九鼎在夏商周三代的傳承,正是其王朝更替的表現(xiàn)。因此,青銅九鼎,歷來被視為夏商周的國之重器。

毋庸置疑,九鼎的傳說帶有很強的政治色彩。據(jù)《史記?周本紀》載:

威烈王二十三年,九鼎震。命韓、魏、趙為諸侯……周君王赧卒,周民遂東亡。秦取九鼎、寶器,而遷西周公于憚狐。后七歲,秦莊襄王滅東(西)周。東、西周皆入于秦,周既不祀。

在韓、魏、趙分晉,周王室認可他們?yōu)橹T侯之前,九鼎震動了,似乎表達著震怒,隱喻著西周統(tǒng)治體制的衰落。最終,傳國九鼎在東周滅亡后為秦所占有。

不過《史記?封禪書》則記載了九鼎下落的兩種說法:

其后百二十歲而秦滅周,周之九鼎入于秦。或曰,宋太丘社亡,而鼎沒于泗水彭城下。其后百一十五年而秦并天下。

關(guān)于鼎沉入泗水的傳說,大概是漢人基于漢高祖劉邦從泗水亭長起家,想說九鼎未經(jīng)過秦王朝,直接傳給了漢。這種傳說在漢代文獻和圖像中均有反映。如《史記?秦始皇本紀》記載秦始皇巡狩途中,路經(jīng)彭城時發(fā)動臣民潛到泗水中尋找周鼎,但并沒有找到。漢畫像石上的“升鼎圖(撈鼎圖)”常描繪眾人吊拉出水之鼎的場面,但均以繩斷鼎落隱喻秦始皇不得傳國鼎。

如前所述,漢武帝曾因汾水出鼎與群臣議,認為是天降祥瑞,預(yù)示國運昌隆,遂改年號為“元鼎”。后世武則天曾仿造九鼎置于唐東都洛陽的明堂內(nèi),如《舊唐書?則天皇后紀》載:“(萬歲登封二年)夏四月,鑄九鼎成,置于明堂之庭。”此外,據(jù)《宋史》記載,北宋末年宋徽宗曾在崇寧三年、四年各鑄一套九鼎,如《宋史?五行志》載:“崇寧四年三月,鑄九鼎……取九州水土內(nèi)鼎中。”

從某種意義上說,兩周時期的青銅文明,是周王室資源、技術(shù)、文字、文化體制等輻射、下沉與諸侯國的模仿、創(chuàng)新交相作用的結(jié)果。從歷史進程看,中國青銅時代的落幕的確同步于分封制的終結(jié)、大一統(tǒng)國家郡縣制的推行。這就不能不對西周政體的核心制度分封制、禮樂制有所了解。

根據(jù)《尚書?大傳》記載,周公在輔佐成王領(lǐng)導(dǎo)革命、安邦治國的七年里干了七件大事情:“周公攝政,一年救亂,二年克殷,三年踐奄,四年建侯衛(wèi),五年營成周,六年制禮作樂,七年致政成王。”這里只簡要介紹與青銅文明直接相關(guān)的分封制、禮樂制。

所謂“建侯衛(wèi)”,指的就是分封制,是西周政體的基礎(chǔ),意即周王將土地和人民分封給王族、功臣和先代貴族,建立諸侯國以拱衛(wèi)王室。諸侯需承擔鎮(zhèn)守疆土、繳納貢物、朝覲述職等義務(wù),同時在自己的領(lǐng)地內(nèi)繼續(xù)向下分封,形成金字塔式的分封體系。這一制度加強了王室對全國的控制,鞏固了周天子“天下共主”的地位。分封制最重要的物化表現(xiàn)就是周王通過“冊命”賞賜臣下土地、人口、香酒、服飾、車馬、武器及其他寶器(這些賞賜品不僅是表示來自周王恩惠的物品,還是通過冊命禮儀給予受命者職務(wù)權(quán)限的象征物)。如果做粗略的分類,賞賜品可分為祭祀用的禮儀用品和車馬、兵器等軍事用品兩大類。

禮樂制是西周政治生活的重要組成部分,禮的范圍涵蓋社會習俗、國家關(guān)系、軍隊征伐等方面,體現(xiàn)了嚴格的等級制度。樂與禮結(jié)合,不同階層使用的禮、樂、舞在規(guī)模和人數(shù)上皆有嚴格規(guī)定。禮強調(diào)的是“級別”,即所謂的“尊尊”;樂的作用是“和洽”,即所謂“親親”。有別有和,是鞏固周人內(nèi)部團結(jié)的兩方面。禮所要解決的中心問題是尊卑貴賤的區(qū)分,包括祭祀、服飾、飲食、建筑、出行、樂舞、喪葬等社會生活的方方面面。青銅文明中的器用制度與禮樂制密切相關(guān)。

周公所立的制度保證了周朝的長治久安,影響延續(xù)至后世。孔子對此贊賞說:“周監(jiān)于二代,郁郁乎文哉!吾從周。”孔子晚年還因“久矣!吾不復(fù)夢見周公”而感嘆自己衰老。可見,西周是孔子心中的理想國,周公是他的精神偶像。

如前所述,西周青銅器大部分是用于祭祀的禮器。諸侯或貴族們所擁有青銅禮器,一般有兩方面的來源:其一是周王的賞與。周王把邦國首領(lǐng)、族邑酋長召集到王都,名義上“邀請”他們在周王祭祖時參與陪祭,而真正的意圖是通過一整套宗教祭儀儀式的演繹,將周王獨一無二的宗教權(quán)威傳遞給他們。然后把祭祀的內(nèi)容、過程用漢字記錄下來,鑄刻在青銅器上,頒賜給他們。或者周王因功勛表彰諸侯或貴族、將領(lǐng),并賞賜土地、車馬、吉金等。其二,在諸侯、貴族這一方面,為了提升自己的政治地位,強調(diào)自己與周王的特殊關(guān)系,當他們被周王邀請參與王室祭祀或在王室宗廟中受封受賞,為了記錄這一特殊的榮譽,便鑄造一組青銅器紀念封賞儀式,將場景、事由、過程、命辭、賞品等內(nèi)容銘刻在器物之上,并將這些紀念性銅器作為祭祀重器放在自己的宗廟之中,讓后世子孫永遠奉祭。如此,紀念性青銅器象征著周王與諸侯之間凌駕與臣服的政治關(guān)系。

春秋以后,諸侯爭霸,各霸主在尋求統(tǒng)領(lǐng)其他諸侯政治上的正統(tǒng)性和合法性的時候,完全襲用了周王室曾經(jīng)獨有的青銅器制作方法和金文格式。所謂“國之大事,在祀與戎”到了此時,周王室的祭祀權(quán)與軍事權(quán)被撕裂,周王把現(xiàn)實統(tǒng)治權(quán)轉(zhuǎn)讓給霸主,只保留了宗教權(quán)威,實際上徒有“天下共主”之名(這樣的虛名在諸侯爭霸中常被以“尊王攘夷”名義借勢)。權(quán)利與財富的積聚,使得青銅器的制作與使用呈泛濫、逾禮之勢,但使得青銅器的形制、紋飾、銘文呈現(xiàn)出區(qū)域化、多樣化風格。

到了春秋末至戰(zhàn)國時期,隨著土地制度的瓦解和戰(zhàn)爭規(guī)模不斷升級擴大,諸侯列國經(jīng)過數(shù)百年的發(fā)展,一些強大的諸侯開始無視周天子,“禮樂征伐自天子出”的局面被“禮樂征伐自諸侯出”而取代,周王喪失“天下共主”地位,分封制開始破壞,禮樂制度幾乎消亡,取而代之的是爾虞我詐的權(quán)術(shù)斗爭和無休止的分裂、兼并戰(zhàn)爭。此時期的青銅文化有幾個重要的技術(shù)特點:器壁輕薄化、失蠟法鑄造技術(shù)的應(yīng)用(主要發(fā)現(xiàn)于楚系青銅器中,如河南淅川下寺楚墓、曾侯乙墓所出的部分青銅器)、銘文和裝飾花紋的點線鏨刻技術(shù)、鑲嵌金銀綠松石技術(shù)。同時,鐵因具有較青銅更好的延展性和硬度,被廣泛應(yīng)用于鑄造農(nóng)具和武器。漆木器與陶瓷器也替代了相當一部分青銅質(zhì)地生活用器。公元前221年,秦始皇統(tǒng)一六國,建立了以郡縣制為基礎(chǔ)的中央集權(quán)制國家。至此,西周所創(chuàng)的分封制和青銅文明一起退出歷史舞臺。

本展覽的展品以河南夏商周時期青銅器為主,以玉器、甲骨、陶器為輔。展品涉及的王朝有夏、商、周,涉及的方國、諸侯國有長國、鄭國、虢國、應(yīng)國、楚國、蔡國、黃國、趙國等等。以下結(jié)合部分青銅器對其歸屬國予以簡介。

夏

夏都二里頭遺址位于河南省洛陽市偃師區(qū)洛河南側(cè),遺址出土的青銅容器主要有爵、斝、鼎、盉、觚,已涵蓋商代青銅容器的主要類型,說明當時禮器已有較復(fù)雜的組合。同時,兵器有戈、戚、箭鏃,工具有刀、錛、錐、鑿、鏟、刻刀、魚鉤等。青銅器作坊位于宮殿區(qū)以南中心位置,發(fā)現(xiàn)有大量的泥范和銅渣。有研究表明,為了禮制和政治目的而組織青銅產(chǎn)業(yè),并將其產(chǎn)品分配給地方精英們可能是二里頭國家最重要的功能。的確,二里頭文化的鑲嵌綠松石銅牌、陶象鼻盉等禮器已在全國多處有所發(fā)現(xiàn)。

展出的夏代文物共3件:窄流平底銅爵、帶翼銅鈴、陶象鼻盉。

二里頭遺址出土銅鈴

河南博物院藏

商

據(jù)文獻記載,商人在建國之前,主要從事貿(mào)易活動,曾先后遷都八次。湯征服夏朝建立商朝以后,商人又歷經(jīng)了五次遷都。商朝最后一個都城是殷墟,自盤庚遷殷至紂亡國,共傳8代12王,前后達273年。

考古發(fā)現(xiàn)業(yè)已表明,分布于河南省內(nèi)的偃師商城、鄭州商城、安陽殷墟均有青銅器鑄造遺址,結(jié)合已發(fā)現(xiàn)的陶器、骨器等作坊遺址,可以看出資源、技術(shù)、手工業(yè)在商代國家中的重要地位。偃師商城的鑄銅作坊位于外城內(nèi)的東北角。鄭州商城的鑄銅作坊位于外城內(nèi)中南部的南關(guān)外和內(nèi)城外北部的紫荊山,另在內(nèi)城以外的東南角、西南角和西偏北位置均發(fā)現(xiàn)有青銅器窖藏。安陽殷墟的鑄銅作坊位于苗圃、孝民屯北,另在西北岡王陵區(qū)陪葬有大量商晚期青銅器。這些青銅器的制作點、埋藏點提供了有關(guān)商代青銅器制造產(chǎn)業(yè)在組織、生產(chǎn)過程和技術(shù)方面的重要資訊,使我們對商代青銅器的文化面貌有了深刻認識。

婦好墓于1976年發(fā)現(xiàn)于安陽殷墟宮殿區(qū)西部,墓坑位于墓上享堂地基之下,墓中出土近二千件遺物,其中最重要的是多達468件的青銅容器和武器,以及755件精美的玉器。它們代表了晚商時期青銅器和玉器制作的最高水準。婦好墓青銅器展現(xiàn)出對方形容器和鳥獸類動物造型器物的偏好。玉石器則展現(xiàn)出對人物、動物雕塑作品的偏好。甲骨文研究表明,婦好是商王武丁的配偶,驍勇善戰(zhàn),曾率領(lǐng)軍隊與西方的羌人作戰(zhàn)。結(jié)合婦好墓的選址與陪葬品的盛況判斷,婦好應(yīng)是商晚期最有成就的王室女性。

展出的商時期文物較豐富,出土地點較多,在此不一一列舉。青銅器大致分酒器、食器、兵器三類,主要器物有夔足方鼎、夔足圓鼎、斝、爵、盉、觚、“祖辛”提梁卣、鸮形卣、簋、瓿、刀、斧、戈等。此外還有玉鸮、玉牛、玉兔、玉龍、卜骨,等等。

殷墟婦好墓出土方鼎

河南博物院藏

滎陽小胡村墓地出土鸮形銅卣

河南省文物考古研究院藏

西周早期繼承了商代晚期的絕大多數(shù)青銅器類型,但是酒器斝、觚、爵的中心位置逐漸喪失,讓位給鼎、簋等食器。特別是方形基座簋,是周人的創(chuàng)新器型。西周中期以后食器與沃盥禮器盛行,商代流行的獸面紋淡出,各種形式的鳥紋、羽紋、抽象幾何圖案成為主流。展出的河南鶴壁市龐村出土的鼎、簋、尊,以及上蔡田莊出土的簋、觶等西周早期青銅器,可以看到商周之際青銅器的傳承與創(chuàng)新。

鶴壁龐村出土伯簋

河南博物院藏

長 國

河南鹿邑太清宮鎮(zhèn)長子口墓的發(fā)掘,揭開了長國史的面紗。該墓平面形狀為有兩個斜坡墓道的中字形大墓,一槨兩棺,墓主為60歲左右男性,墓內(nèi)殉人15具,出土有青銅器、玉器、骨器、蚌器、原始瓷器、陶器等606件。墓中出土的54件有銘青銅禮器中有48件為“長”、“子口”或“長子口”,均為長子口的自銘,因此墓主即為“長子口”。長為氏族或國名,口為其名。考慮到墓內(nèi)高規(guī)格的墓葬形制和隨葬品,如中字形墓形、亞字形墓室,85件青銅禮器、10套爵觚的酒器組合,大量的方形器等特征,墓主應(yīng)該為與商王朝有著密切關(guān)系,他在周初具有相當高的地位,非一般的方國國君。王恩田先生認為“長”即為“微”,墓主應(yīng)為西周早期宋國的開國國君微子啟或其弟微仲衍,而以前者的可能性為大。展出的長國青銅器有“子口”盉、鼎、罍等,時代為西周初期。此外還有玉柄形器。

鹿邑太清宮出土“子口”銅盉

河南省文物考古研究院藏

公元前770年,西周王室內(nèi)部由于王位之爭,引來北方少數(shù)民族獫狁的入侵,鎬京城陷落。周王室旗下的諸侯在擁戴繼立王時發(fā)生分裂。西周王室中擁權(quán)自重的虢侯立攜王,繼續(xù)以鎬京為都。而以申侯為中心的一派,則立太子宜臼為周平王,都洛邑。于是,出現(xiàn)了與東周時代“西周”“東周”完全不同的“東遷期”西周攜王和東周平王并列的時代。擁立故王子宜臼一派的有魯、許、秦、晉、鄭。其中晉文侯和鄭武王起了最重要的靖王作用。可是,晉不久便發(fā)生了內(nèi)亂,周平王完全依靠了鄭的幫助才得以順利東遷洛陽。鄭利用了東遷帶來的政治優(yōu)勢,以其強大的軍事實力迅速向四周拓展領(lǐng)域,鄭侯成為春秋初期對王朝最具影響力的人物。

鄭 國

鄭國是個西周晚期才誕生的諸侯國。其開國君主鄭桓公是周厲王少子,周宣王的弟弟。鄭國最初分封在王畿之內(nèi),活動區(qū)域在今關(guān)中平原西南部渭河南岸地區(qū)。與虢國一樣,它的主要作用是充當周室抵御戎狄入侵的屏障。周幽王時,戎狄侵周,王室危在旦夕。鄭桓公于公元前779年將鄭國遷徙至今河南新鄭,建立新邦。鄭莊公時,鄭國成為當時最為強盛的諸侯國,開啟“挾天子以令諸侯”先例,國公始用天子規(guī)制的九鼎八簋。之后許多諸侯國也享用九鼎八簋,反映出列國公卿紛紛僭越禮制的狀況。公元前375年,韓國兼并鄭國,于是將都城從陽翟(今河南禹縣)遷往鄭(今河南新鄭市)。先后作為鄭、韓兩國都城的城邑,本名為鄭,現(xiàn)在通稱為鄭韓故城。

展出的鄭國青銅器主要出土于新鄭李家樓鄭公大墓、新鄭金城路、新鄭中行一號坑、新鄭煙廠,器形有鼎、簋、鬲、簠、敦、編鐘等,鑄作技藝卓越精湛。值得注意的現(xiàn)象是,鄭國貴族墓中隨葬的銅鼎并存兩種類型:古式立耳(或附耳)無蓋銅鼎和新式附耳有蓋銅鼎。另外,周、楚兩種文化因素共存、融合的現(xiàn)象也較明顯。

新鄭金城路出土蟠螭紋鼎

河南博物院藏

虢 國

虢國初代國君的資格非常老。《左傳?僖公五年》云:“虢仲、虢叔,王季之穆也,為文王卿士,勛在王室,藏于盟府。”虢仲、虢叔是周文王的弟弟,虢叔曾為周武王師。據(jù)《漢書?地理志》載:“東虢在滎陽,西虢在雍州。”可知虢叔封于東虢,在今河南滎陽西;虢仲封于西虢,在今陜西寶雞東。西周覆滅后,平王四年(前767),東虢為鄭國所滅。西周末年,迫于犬戎侵擾之巨大壓力,西虢向東徙居而有南、北虢,在西虢原處有小虢。小虢于公元前687年為秦所滅。北虢處于山西省平陸縣東南和河南省三門峽市之間。而南虢,即是今三門峽的虢。根據(jù)《左傳》的記載,晉獻公兩次向虞國借道出征,前后滅掉了北虢、南虢,在歸途中又滅了虞國,這便是典故“假道滅虢”“唇亡齒寒”的由來。

展出的虢國青銅器主要出土于三門峽虢國墓地,主要器物有“虢季”盨、方壺、馬銜、馬鑣、當盧、鑾鈴、車軎、車轄、節(jié)約等,時代為西周晚期至春秋早期。展出虢國墓玉器有玉鳥、玉人、玉牛、玉鹿、玉象、韘、璜、璧、琮、戈,等等。展品中的一件青玉質(zhì)亞洲象,表明兩周之際中原大地具有優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境。

三門峽虢國墓M2011出土鳳鳥紋銅方壺

三門峽市虢國博物館藏

三門峽虢國墓M2009出土玉象

三門峽市虢國博物館藏

應(yīng) 國

應(yīng)國早在商代已存在。今本《竹書紀年》有載盤庚七年,“應(yīng)侯來朝。”甲骨卜辭有“貞王步于應(yīng),無災(zāi)?”可見應(yīng)國與商王朝之間,存在著密切的聯(lián)系。周滅商后,應(yīng)地為周兼并,周成王改封其弟于應(yīng),應(yīng)便成了姬姓封國。《左傳?僖公二十四年》云:“昔周公吊二叔之不咸,故封建親戚,以蕃屏周。管、蔡、郕、霍、魯、衛(wèi)、毛、聃、郜、雍、曹、滕、畢、原、邦、郇,文之昭也。邘、晉、應(yīng)、韓,武之穆也。”

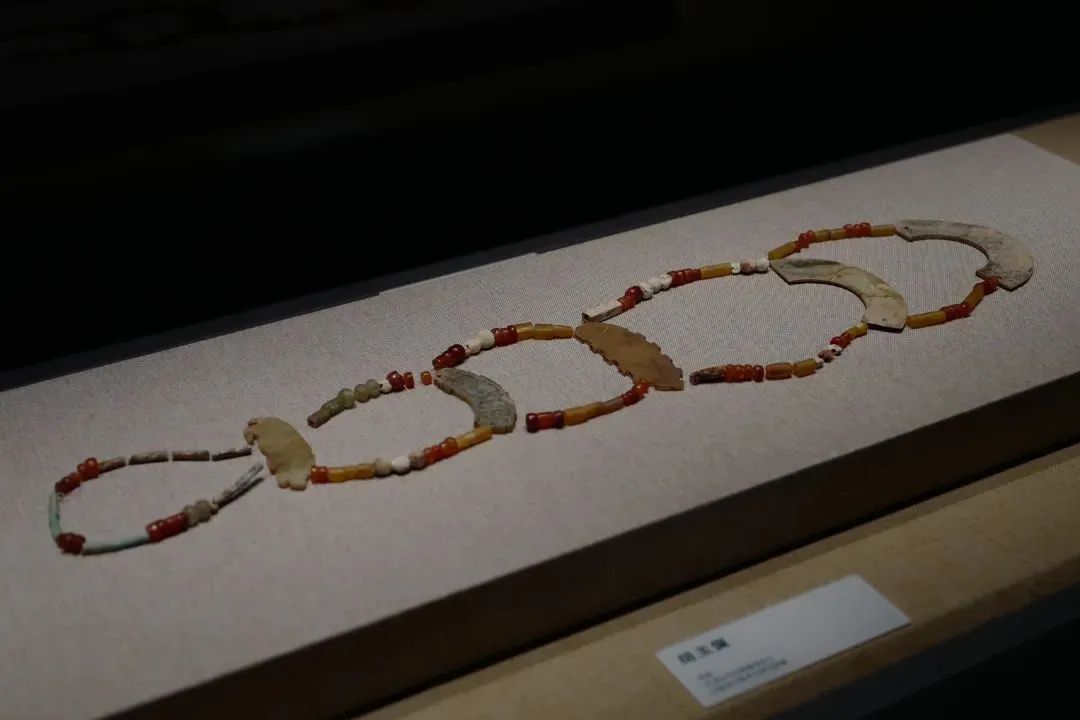

展出的應(yīng)國青銅器主要出土于平頂山應(yīng)國墓地八號墓,主要器物有“應(yīng)公”鼎、盤、匜等,時代為春秋早期。此外還有“敔”鼎、“敔”簋、提梁盉、五璜聯(lián)珠組玉佩,等等。

平頂山應(yīng)國墓地出土“敔”簋

河南博物院藏

平頂山應(yīng)國墓地出土五璜聯(lián)珠組玉佩

河南省文物考古研究院藏

楚 國

楚國為長江中游的諸侯國,國君為羋姓、熊氏。周成王時,封楚人首領(lǐng)熊繹為子爵,建立楚國。莊王時,任用賢臣,問鼎中原,稱霸一時。戰(zhàn)國時悼王任用吳起變法,初露稱雄之勢。威王時進入鼎盛。公元前223年,秦軍攻破楚都壽春,楚國滅亡。

楚國在兩周國際關(guān)系中是一個特立獨行的諸侯國。從西周時期楚國就旗幟鮮明地自稱“我蠻夷也,不與中國之號謚”,拒絕承認周王的政治、宗教權(quán)威。關(guān)于周、楚先祖的關(guān)系,司馬遷在《史記?楚世家》里就有兩種說法,即周人正統(tǒng)視角敘述的“鬻熊子事文王”和楚人自詡的“吾先鬻熊,文王之師也”。楚國之狂悖由此可見。史料表明,楚國相信絕對優(yōu)勢的軍事實力,是統(tǒng)制和支配國際秩序的決定要素。周昭王南征不返、晉楚爭霸、楚莊王問鼎中原、四向征伐擴張,均是楚國霸權(quán)政治的表現(xiàn)。因而在物質(zhì)文化上,呈現(xiàn)出奢華瑰麗的面貌和強勢輸出的態(tài)勢。

展出的楚國文物主要出土于淅川下寺、徐家?guī)X及淮陽平糧臺,主要器物有“王子午”鼎、“倗”浴缶、提梁盉、壺、敦等。此外還有玉璧、玉環(huán)、玉龍珮、玉虎,等等。

淅川下寺M2出土浴缶

河南博物院藏

蔡 國

姬姓,原位于河南駐馬店市上蔡一帶、淮河支流汝河岸邊,后被楚壓迫而不斷南遷,公元前493年遷都于州來(今安徽壽縣),公元前447年滅于楚。蔡國在春秋晚期以后為楚國附庸,深受楚文化影響。1966年在河南省潢川縣高稻場發(fā)現(xiàn)了春秋晚期的蔡公子義工墓,出土銅鼎1、盞1、簠1、盤1、匜1、盥缶1、舟1,基本禮器組合已是楚式的鼎、簠、缶;但鼎制仍用周式的奇數(shù)鼎制,這一現(xiàn)象在安徽壽縣蔡侯墓中亦有體現(xiàn),展現(xiàn)出對姬周文化傳統(tǒng)的循守。

展出的蔡國文物主要出土于信陽市潢川縣高稻場,主要器物有蟠虺紋蓋鼎、盤、匜、盞、舟。

黃 國

嬴姓,位于淮河上游的潢川一帶,公元前648年滅于楚。以黃國為代表的淮水流域諸國,多是商周時期“淮夷”舊部,與周人有著截然不同的文化傳統(tǒng)。黃國銅器最重要的發(fā)現(xiàn)當屬1983年在河南光山縣發(fā)掘的春秋早期黃君孟夫婦同穴合葬墓。黃君孟隨葬立耳無蓋鼎2、鏤孔豆2、扁壺2、醽2、盤1、匜1,銘文多為“黃君孟自作行器……”;夫人則隨葬立耳無蓋鼎2、鏤孔豆2、扁壺2、醽2、鬲2、盉2、盤1、匜1,銘文多為“黃子作黃夫人孟姬行器……”。均是為喪葬而特別制作的行器,遵循偶器制度,與中原禮制迥異。

展出的黃國文物主要出土于信陽市光山縣寶相寺黃君孟夫婦墓、天鵝墩黃季佗父墓,主要器物有“黃君孟”戈、“黃夫人”甗盉、鏃、青玉龍鳳首璜。

另外,河南安陽林州市桂園東區(qū)趙國墓地出土的銅蓋鼎、蓋豆、提梁盉、鏈爐、雙首龍形玉璜等亦在展出之列。銅器以小型居多,胎體輕薄化,但注重裝飾和實用,如器表多飾以密集蟠螭紋,鼎蓋面飾環(huán)鈕,豆蓋面附鏤空喇叭形捉手。相信這批考古資料的公布,對認識豫北地區(qū)戰(zhàn)國時期的文化面貌大有助益。

林州市桂園東區(qū)出土蟠龍紋帶鏈銅爐盤

林州市博物館藏

從消費端層面,按功用可將三代青銅器分為六類。

包括用于烹煮的鼎、鬲、甗,用于盛食的簋、盨、豆、簠、敦(盞),以及用于取食的匕,等等。以下僅簡要介紹與展覽有關(guān)的器類。

鼎按功能可分成鑊鼎、升鼎、羞鼎三類。鑊鼎體形大,亦稱大鼎,用于烹煮牲肉。升鼎,又名正鼎,指從鑊鼎取出食物用于享用之鼎。羞鼎配合正鼎使用,亦稱陪鼎,其作用是盛放有調(diào)味的食物。根據(jù)《儀禮》《周禮》的記載,鼎原本作為容器所具有的功能中,實用功能的部分轉(zhuǎn)移給了鑊鼎、羞鼎;非實用功能的部分轉(zhuǎn)移給了升鼎,其核心價值是用于祭祀,遂有列鼎制度。為了保持祭祀正鼎內(nèi)牲肉的衛(wèi)生,此類鼎通常配有鼏(鼎蓋)。正鼎華麗的裝飾和表意的金文,一方面保持了“鑄鼎象物”的意蘊,一方面可以營造祭祀儀式的莊嚴感、神秘感,對參加儀式的族人也有德美教育意義。從器形上看,鼎分圓鼎和方鼎。圓鼎較普遍。方鼎到商代晚期才較流行,到西周中期以后基本消失。

簋是盛放飯食的器具。作為禮器,簋與鼎常配合使用。《周禮?地官?舍人》:“凡祭祀,共簠簋,實之,陳之。”鄭玄注:“方曰簠,圓曰簋。盛黍稷稻粱器。”西周中期,從簋衍生出一種新器形“盨”,橢圓口,有蓋,兩耳,圈足或四足。俞偉超、高明《周代用鼎制度研究》一文結(jié)合歷史文獻和考古資料,證實《周禮》所載的“天子九鼎八簋,諸侯七鼎六簋,大夫五鼎四簋,元士三鼎二簋”基本符合西周禮制;東周以后隨著周王室衰微,諸侯國開始僭越禮制,列鼎制度受到?jīng)_擊。

三門峽虢國墓地M2001出土“虢季”盨

河南博物院藏

簠是祭祀和宴饗時盛放谷類食物的器具。簠的基本形制為長方形器,蓋和器身形狀、大小一致,上下對稱,蓋口部設(shè)有卡口,與下半部器身相扣合。簠出現(xiàn)于西周早期,盛行于西周末春秋初,戰(zhàn)國晚期以后消失。

甗為蒸食器,上部為甑用以盛食物,下部為鬲可盛水,蒸汽透過中間的箅孔上升以蒸食。從器形來看,甗分連體式和分體式兩類,分體式甗多見于西周晚期以后。《儀禮?少牢饋食禮》:“廩人摡甑甗、匕與敦于廩爨。”廩人,掌米入之藏者。廩爨,煮飯食之灶。

洛陽出土西周獸面紋甗

河南博物院藏

鬲為烹飪之器。三足,足中空。《爾雅?釋器》:“鼎……款足者謂之鬲。”《史記?封禪書》說九鼎云:“其款足曰鬲。”索隱云:“款者空也。言足中空也。”鬲按形態(tài)可分連襠、分襠兩類:連襠鬲是指其腹部下方的足或腿部分是相連的,形成一個整體的底座;分襠鬲是指其腹部下方分為三個獨立的足或腿部分,這些足或腿部之間有明顯的分隔。

豆是一種盛放腌菜、肉醬等食物的器皿。《周禮?天官?醢人》:“醢人掌四豆之實。”醢即肉、魚制成的醬。《爾雅?釋器》:“木豆謂之豆,瓦豆謂之登,竹豆謂之籩。”可見豆是豆、登、籩之通名。豆分圓、方形兩類,以圓形為主。祭祀陳列時,豆、簋一般用偶數(shù)。

敦為盛黍稷之器。有蓋,尊者有飾。《儀禮?士昏禮》:“黍稷曰敦。”敦出現(xiàn)于春秋中期,盛行于春秋晚期至戰(zhàn)國。敦在楚地別稱為“盞”。敦呈上下對稱的球形體,蓋口部設(shè)有卡口,與下半部器身相扣合。器表通常有繁密的裝飾,多使用鑲嵌工藝。

淅川徐家?guī)X楚墓出土銅敦

河南省文物考古研究院藏

匕為從鼎中取牲肉之具,亦為取飯食之具。長柄較大者一般與鼎配組,用以取出鼎內(nèi)之肉,如王子午鼎、匕。短柄較小者用以取飯,即飯勺。《儀禮?少牢饋食禮》:“雍人摡鼎、匕、俎于雍爨。”雍人,掌割烹之事者。雍爨,烹煮牲臘魚之灶。

淅川下寺M2出土王子午鼎、匕

河南博物院藏

包括用于飲酒的爵、角、觚、觶、舟,用于溫酒的斝,用于盛酒的觥、尊、壺、卣、方彝、罍,用于挹取酒的斗、勺,以及用于調(diào)酒的盉,等等。

根據(jù)《周禮?司尊彝》的記載,祭祀儀典中的青銅酒器可分兩類:一類為彝器,用于四季祼祭和禘祫(祭祀始祖);一類為尊器,用于朝踐、再獻、朝獻、饋獻等祭禮時盛裝“五齊”(“五齊”是指按酒的清濁濃淡分為五等的酒。《周禮·天官·酒正》:“辨五齊之名:一曰泛齊,二曰醴齊,三曰盎齊,四曰緹齊,五曰沉齊”)。這里略作說明,按照東漢鄭玄的解釋,“祼,謂以圭瓚酌郁鬯,始獻尸也。”“祼”經(jīng)籍又多作“灌”,指的是用“瓚”類挹注器將“彝”中的郁鬯灌注及地,以此祭祀先祖鬼神的祭禮。之所以祼用郁鬯,則是因為其獨有的香氣,《禮記?郊特牲》:“周人尚臭,祼用鬯臭,郁合鬯臭,陰達于淵泉。”周人認為利用郁鬯的香氣可以達到“降神”的目的,引領(lǐng)鬼神至此接受祭拜。據(jù)張辛先生的研究,設(shè)流置鋬便于把握灌注是彝器區(qū)別于尊器的最顯著和最基本的形制特征。此外,彝器多有三足,便于火上加熱溫酒,可使郁鬯的香氣更加濃郁,彰顯了“降神”的目的,此類器物主要有爵、斝、角、盉等。

商人嗜酒,酒器非常豐富。周代酒器數(shù)量銳減,原因是周人認為商人嗜酒誤國,故建國后對飲酒之風嚴加遏制,周王下令只有祭祀時才能飲酒,且不可醉,事見《尚書?周書?酒誥》。但實際上,周代貴族在隆重的宴饗中亦可飲酒。

爵,《禮記?明堂位》:“爵:夏后氏以琖,殷以斝,周以爵。”此三代之爵名不同,但均屬爵。《說文解字》云“象爵之形”,“爵”通“雀”,爵因形似鳥雀而得名。青銅爵流行于夏商西周時期。其形制一般前有長流,用以傾酒,后有尖狀尾,中為杯,流與杯口之間有雙柱,杯身一側(cè)有鋬,下有三足。二里頭文化時期的銅爵,器形雖小,鑄造技術(shù)已顯高超。

觚是一種祼酒器。主要流行于商代至西周早期。器形特征為細高體、圈足、喇叭口。

觶是一種飲酒器。《禮記?禮器》:“有以小為貴者,宗廟之祭,貴者獻以爵,賤者獻以散;尊者舉觶,卑者舉角。”

舟,斂口,橢圓形腹,腹部深且弧鼓,平底,器身上部兩側(cè)有對稱的環(huán)狀耳。舟流行于春秋戰(zhàn)國時期。信陽市潢川高稻場、襄陽市余崗墓地、淄博市臨淄區(qū)朱臺鎮(zhèn)南高陽村等地出土有銅舟。浙江省博物館藏有紹興市坡塘306號墓出土的玉耳金舟。

紹興市坡塘306號墓出土玉耳金舟

浙江省博物館藏

斝是一種溫酒器,也常被用作祼祭之禮器。盛郁鬯,用于秋、冬之祭。《周禮?春官?司尊彝》:“秋嘗、冬烝,祼用斝彝、黃彝。”斝主要流行于夏商至西周早期。

尊有三義:一是禮器之共名,或與彝連文,稱尊彝。如周代青銅器銘文常有“作寶尊彝”。二是盛酒鬯器之總名,包括壺、卣、罍、彝等。三是盛酒之器之專名。如《周禮?春官?司尊彝》六尊:獻尊、象尊、著尊、壺尊、大尊、山尊。考古學上認定的尊為盛酒器,外形一般呈侈口、鼓腹、高圈足三段式。尊分圓形、方形兩類,以圓形為主。盛行于商至西周。

罍為酒器。卑于尊。《周禮?春官?司尊彝》:“其朝踐,用兩獻尊,其再獻用兩象尊,皆有罍,諸臣之所酢也。”鄭玄注:“諸臣獻者酌罍以自酢,不敢與王之神靈共尊。”可見罍本義為諸臣之盛酒器。

壺,盛酒、水均可。器形多樣,有長頸圓體提鏈壺、垂腹壺、方壺、扁壺、匏壺等。通常配有蓋。投壺則為貴族宴會中禮節(jié)性游戲的一類壺,用于投擲矢鏃。

卣是一種中型的盛酒器,所盛之酒為秬鬯(一種用黑黍和郁金香草釀造的高香型酒,主要用于祭祀降神及賞賜有功的諸侯)。《爾雅?釋器》:“卣,中尊也。”《詩經(jīng)?大雅?江漢》:“厘爾圭瓚,秬鬯一卣。”毛公鼎銘亦有“易(賜)女(汝)秬鬯一卣。”卣一般為橢圓形斂口,深腹,圈足,有蓋,有提梁。卣體型適中,便于攜帶實用,造型、裝飾優(yōu)美,是商周貴族常用的一種盛酒器。

盉是一種調(diào)酒器。黃河流域的盉一般前有上仰的長流,后有鋬,有蓋,下多為三足,紋飾較粗獷。長江流域則多見提梁盉,扁鼓腹,短豎流,流口呈獸頭形,三蹄足,提梁與蓋以鏈環(huán)相接,紋飾較繁密。順及,江淮流域盛行一種銅甗盉,似為炊器。如出土于信陽市光山縣的黃國夫人銅甗盉,上部為帶蓋甑,下部為鬲式帶把盉。此器當為提取甑內(nèi)某種食材的蒸餾汁液之器具,流嘴便于傾倒。此類甗盉造型別致,胎壁甚薄,極富區(qū)域文化特征。

包括盛水的盤、鑒、盂、缶,注水的匜,等等。

盤、匜為周代沃盥之禮器,配套使用。《左傳?僖公二十三年》有“奉匜沃盥”的記載,“沃”的意思是澆水,“盥”的意思是洗手洗臉,“奉匜沃盥”是周代祭祀、宴饗、朝覲活動之前的重要禮儀。《禮記?內(nèi)則》載:“進盥,少者奉盤,長者奉水、請沃盥,盥卒,授巾。”大意是,在儀式開始時,一位年少的侍者捧著盤,另一位年長的侍者則手持水恭候一旁。行禮時,注水沖洗雙手,以盤承水,貴族們象征性地凈手后,一位負責沃盥之禮的侍從遞上毛巾。

鑒形似大盆,有耳,盛行于東周時期。可儲水;可作浴盆;可盛冰冷藏飲食;亦可用以儲水照容。輝縣琉璃閣出土的戰(zhàn)國蟠螭紋銅鑒,系合范鑄造而成的實用器,大口、深腹、雙獸耳,相當于當今的水缸或浴缸。

輝縣琉璃閣出土蟠螭紋銅鑒

河南博物院藏

缶為盛酒、水之器。《禮記?禮器》:“門外缶,門內(nèi)壺,君尊瓦甒。”可見酒缶一般置放于門外。淅川下寺楚墓出土有自銘器“浴缶”。有研究指出,浴缶是楚人特有的沐浴禮器。楚人在祭祀之前,都要沐浴凈身以示虔誠,平時也有定期沐浴的習慣(可能與楚地炎熱潮濕有關(guān))。在長久的沐浴經(jīng)歷中,楚人創(chuàng)造了一套沐浴用的禮器,如銅鼎、銅缶、銅鑒、銅壺等,即用銅鼎燒水加溫,用浴缶裝熱水,用銅壺裝冷水,然后將冷熱水在銅鑒中調(diào)和到適當溫度用以沐浴。

包括長兵器戈、戟、矛、鉞,短兵器刀、劍,射兵器弓、弩機、矢鏃,防御兵器甲、胄,等等。

戈用以鉤挽,或啄刺敵人,其刃橫出,故稱勾兵,與直刃刺兵之矛不同。《周禮?考工記》對戈的形制與制作有詳細記載。戈分三部:曰援,為橫出之刃,用以鉤啄者;曰胡,為直下之部分,有孔,用以貫繩縛于柄者;曰內(nèi),即援后短柄,穿入木柄,亦有孔,貫繩以縛于柄之上端。戈之柄,周尺六尺六寸,合今148.5厘米。戈是商周時期最常見的兵器,廣泛適用于車兵、馬兵、水兵、步兵作戰(zhàn)。總體演變趨勢是從寬體到窄體,鋒、援、胡部長度逐漸增加。

戟是將戈、矛合二為一的兵器(分體、連體均有),兼有戈之啄擊、推殺、勾殺,矛之直刺、挑殺、劈殺的多重作用,殺傷力比戈、矛更強。戈、矛、戟的長柄末端通常有鐏,有加固、裝飾和立地作用。

鉞形似斧,但較斧寬扁,圓弧刃。在新石器時代為玉、石質(zhì)地,在商周時期主要為青銅質(zhì)地。鉞是軍權(quán)和王權(quán)的象征。《尚書?周書?牧誓》載“王左杖黃鉞,右秉白旄以麾”,以黃鉞、白旄彰顯周武王軍事統(tǒng)帥之威嚴。《禮記?王制》載“諸侯賜弓矢,然后征。賜鈇鉞,然后殺”,意即諸侯只有被授予弓矢才能遠征,只有被授予斧鉞才有殺伐之權(quán)。出土于湖北棗陽市郭家廟曾國墓地的曾伯陭鉞,銘文為:“曾伯陭鑄戚鉞,用為民刑,非歷殹刑,用為民政”。意思是曾國的國君陭制作了這件鉞,用來維護社會秩序、懲治罪犯。然而,它并非專為殺人而制,而是曉民以刑律,治民以政事。顯然,鉞是行使刑法與政令權(quán)力的象征。

河南輝縣出土鏤空夔龍紋鉞

河南博物院藏

所展出的吳越式劍,圓形劍首,圓柱形短莖有雙凸箍,窄劍格,劍身細長、中前部收束,劍身起中脊、雙面刃,是吳越與中原諸國文化交流的物證。《莊子·刻意》云:“干(邗)越之劍者,柙而藏之,不敢輕用也,寶之至也”,足見吳越式劍之珍貴。

包括鈴、鐃(鉦)、甬鐘、鈕鐘、镈、鐸、句鑃、錞于,等等。

鐃,又稱“鉦”或“執(zhí)鐘”,口部凹弧,底部的中空管狀短柄與體腔相通。鐃口朝上,用槌敲擊,用于祭祀、宴饗時演奏,也可用于戰(zhàn)爭中止鼓退兵。

鐘是懸掛于架上,以槌叩擊發(fā)聲的樂器。成組的稱“編鐘”,大而單一的稱“特鐘”。斜掛有柄的鐘稱“甬鐘”,直懸無柄有鈕的鐘稱“鈕鐘”。湖北隨縣戰(zhàn)國早期曾侯乙墓出土有編鐘、編磬,據(jù)銘文考定已有七個音級:宮、商、角、變徵、徵、羽、變宮,分別對應(yīng)西洋音樂中的1、2、3、4、5、6、7。鐘架在古代被稱為“簨簴”,其中橫梁稱為“簨”,立柱稱為“簴”。鐘架通常為青銅或髹漆木質(zhì)地,形狀呈曲尺形,裝飾華麗,用于懸掛編鐘。編鐘是西周宮廷樂器,是等級和權(quán)力的象征,早期或被賞賜少數(shù)功臣,中晚期各諸侯與卿大夫日益打破原有等級規(guī)制開始使用,數(shù)量也日益增多。兩周時期,貴族在祭祀、宴饗時,編鐘與編謦、編镈等樂器相和演奏。演奏時多伴有舞蹈,所吟誦之歌辭,多被孔子編訂《詩經(jīng)》時收入“雅”“頌”二部。

新鄭中行1號坑出土蟠螭紋編鐘

河南博物院藏

主要是不便歸類的日常生活用具,如鏡、帶鉤、燎爐、箕、熏爐、燈、貨幣、度量衡、璽印、符節(jié),等等。車馬構(gòu)件和飾件亦可歸入此類,如當盧、節(jié)約、銜、鑣、衡、軛、鑾鈴、轄、軎等。

帶鉤是系束腰帶的實用配飾,相當于今天的皮帶扣。由鉤首、鉤身、鉤鈕三部分組成,質(zhì)地有青銅、黃金、玉石等,式樣繁多,精致輕巧。華麗的衣著與精致的帶鉤相配合是貴族們競相追逐的時髦風尚,帶鉤因顯露于衣袍之外示人,故通常以鑲嵌工藝做出精美紋飾。除實用功能外,工藝多樣的帶鉤也是身份、財富的體現(xiàn)。

馬車是三代貴族出行最重要的陸上交通工具,不同階層的人所用馬匹有著嚴格規(guī)定,據(jù)逸禮《王度記》載:“天子駕六,諸侯與卿同駕四,大夫駕三,士駕二,庶人駕一。”用車馬隨葬的方式主要有兩種:一種是在主墓附近專設(shè)車馬坑有序排列埋葬;另一種是將車子拆散成輪、軸、轅、衡、輿等部件,陳放在墓內(nèi),而將駕車的馬匹另行挖坑掩埋。

當盧為系于馬頭部的飾件,形式各異,放置在馬的額頭中央偏上部,也就是馬鼻革與額革部位交接處的飾物。當盧原意或為“擋顱”,即保護馬顱面之具。

鑾鈴安置于車衡之上,器形通常由鈴球、鈴頸、銎座三部分組成。《大戴禮記?保傅》:“在衡為鑾,在軾為和,馬動而鑾鳴,鑾鳴而和應(yīng)。”考古出土的車馬器銅鈴有大有小,大者置于車衡,小者系于馬鑣。

三門峽虢國墓地出土鑾鈴

河南博物院藏

軎套在車軸之端,形如筒,以保護軸。

轄插于軸端之軎孔內(nèi),使軎、轂、軸三者固定,保護車輪在行進中不致外脫。

自然界含銅礦物多達240余種,但有工業(yè)價值的只有自然銅、硫化銅礦和氧化銅礦。硫化礦物有黃銅礦、輝銅礦、斑銅礦、銅藍、黝銅礦、硫砷銅礦;氧化銅礦有孔雀石、硅孔雀石、赤銅礦、藍銅礦、黑銅礦等,銅礦石由幾種礦物共生組合而成。先秦時期是根據(jù)礦山賦存的銅礦石特征就地取材的。古人只能憑外觀特征、物理性質(zhì)、識別經(jīng)驗來選擇礦物。有什么樣的礦石就煉什么樣的銅,能煉什么樣的銅礦石,就有什么樣的煉銅工藝。

具體到鑄造不同品類的青銅器時,青銅合金成分的配比已有較成熟的經(jīng)驗總結(jié)。據(jù)《周禮?考工記》所載:“金有六齊:六分其金而錫居一,謂之鐘鼎之齊;五分其金而錫居一,謂之斧斤之齊;四分其金而錫居一,謂之戈戟之齊;三分其金而錫居一,謂之大刃之齊;五分其金而錫居二,謂之削殺矢之齊;金錫半,謂之鑒燧之齊。”

中國古代青銅器的鑄造主要采用了泥范塊范法制作工藝。

小型或簡單青銅器鑄造采用塊范法渾鑄成形。通常鑄造一件青銅器需要數(shù)塊泥范和一塊泥芯組成鑄型。具體方法是先制作一個所鑄青銅器的泥塑模型,然后在其表面貼以軟泥按壓產(chǎn)生一個青銅器外表的印痕,并縱向切割成幾個部分,以方便將其從模型上移開。分開的外范進行烘干處理后,將其圍繞鑄造內(nèi)核(一般是通過均勻削減模型的體積來獲得)重新組裝。融化的銅液會倒入內(nèi)核和外范之間的空隙中,澆注冷凝后打開鑄型清理范和內(nèi)核(芯),從而鑄成青銅器。

二里頭青銅容器壁薄且均勻,通常在1-2毫米,說明范、芯組裝十分精確且穩(wěn)固,表現(xiàn)出高超的鑄造技藝。從技術(shù)角度來講,二里頭文化時期的青銅器制造已達到相當發(fā)展程度,有可能制作出較大、較復(fù)雜的器物,史傳禹鑄九鼎并非沒有可能。

新鄭市望京樓出土銅爵

河南博物院藏

大型或復(fù)雜青銅器的鑄造采用分鑄鑄接、焊接技術(shù)。如青銅器的管狀流、鋬、耳、扉棱、圓雕獸、提梁、足等構(gòu)件(或附件),通常是另行鑄造后通過榫卯鑄接方式或焊接方式(通常是預(yù)先鑄好附件,然后在鑄造器身時一起鑲嵌在范上進行澆鑄熔接)接于器身。

青銅器的澆鑄方法,基本上采用倒?jié)卜ǎ雌魑锏撞吭O(shè)澆口,而實心青銅器采用正澆法。西周時期的青銅器鑄造中普遍使用芯撐,芯撐分為銅質(zhì)和泥質(zhì),這主要在鑄造較大的青銅器時使用。西周中晚期,隨著模、范翻制技術(shù)的推廣,與以前的一套范鑄造一器相比,當時可以使一種器類成組鑄造,達到器物的大小、形制、紋飾和銘文完全相同的效果。

出土于河南輝縣褚邱的商代晚期“祖辛”卣,提梁與器頸半環(huán)的套合、大角的獸首、發(fā)達的扉棱、精美的三層紋飾(第一層為高浮雕鳳鳥紋、夔龍紋等,第二層為淺浮雕瓦楞紋、環(huán)帶紋、網(wǎng)格紋等,第三層為云雷紋地紋),都表明商晚期的青銅鑄造技術(shù)已達到很高水平。扉棱上明顯的范鑄痕跡說明該器的器蓋和器身系用四分范的方法合范鑄造而成,而獸首提梁的合范痕跡又表明提梁系器身鑄成后再加范二次澆鑄而成,這較一次澆鑄成型的渾鑄法是一個明顯的技術(shù)突破。

輝縣褚丘出土“祖辛”卣

河南博物院藏

楚國青銅器的附件多采用焊接連接于主體,以淅川下寺春秋楚墓王子午鼎最具代表性。該鼎鑄型為腹范6塊、底范4塊和芯范1塊組成。腹部分范在器身的怪獸處,鼎底外部有“十”字形和環(huán)形加強筋。器身和附件分別鑄成之后,將附件一一焊接到器身。據(jù)蘇榮譽先生的觀察研究,此鼎的爬獸和附飾,總共有38個鑄件(包括六件失蠟法鑄造的獸角),經(jīng)過了20次鑄接和14次焊接。

淅川下寺M2出土王子午鼎底部鑄痕

迄今尚未見到夏代青銅器的銘文。商代早中期的銅器極少見到銘文,個別器物上出現(xiàn)了作器者的族徽符號。商代晚期銘文出現(xiàn)被祭祀祖先名,如“司母戊”“司母辛”;亦出現(xiàn)“圖像銘文(或稱族徽)+祖或妣名(通常用日干稱號)”,如“象祖辛”。帝乙、帝辛時期,出現(xiàn)了紀事體銘文,長銘銅器大多出土于都城殷墟。

兩周時期青銅器銘文篇幅較長,記事完整,具有重要的史料價值。金文內(nèi)容涉及冊命、祭祀、征伐、訓誥、樂律、追孝、宴饗、狩獵、契約、律令、嫁娶、喪葬、物勒工名等各個方面。金文內(nèi)容所反映的名物、史實、禮儀、觀念、作器緣由、社會關(guān)系、天文地理等信息,為考古學、歷史學研究提供了直接材料。

冊命是王室向貴族封官授職的隆重典禮,冊命文字原書于簡冊,冊命時當庭宣讀,受命者歸而鑄于銅器,故此類銅器被稱為重器。陳漢平在《西周冊命制度研究》中綜合比較了八十例冊命金文,得出了完整的西周冊命金文文例。茲錄于下:

隹王某年某月月相辰在干支,王在某(地)。旦,王各于某(地),即位。某(人)右某(人)入門,立中廷,北向。史某受王命書,王乎史某冊命某。王若曰:某,由某種原因,余冊命汝官司某事。賜汝秬鬯、服飾、車飾、馬飾、旂旗、兵器、土田、臣民、取征某寽。敬夙昔用事,勿廢朕命。某拜手稽首,受命冊,佩以出。反入覲璋,敢對揚天子丕顯休命。用作朕皇(剌)祖皇(剌)妣皇考皇母寶尊彝。用匄祈眉壽萬年無疆,通錄永令霝冬,子子孫孫永寶用。

祭祀祖先的金文,以平頂山應(yīng)國墓地M8出土的“應(yīng)公”鼎銘為例。銘文為:

應(yīng)公作尊彝簟鼎,珷帝日丁子子孫孫永寶。

大意是說,應(yīng)公制作這件祭祀祖先的銅鼎,是期望作為珷帝(周文王,廟號為“丁”)后裔的他的子孫后代永遠將它作為寶物流傳下去,并用它來祭祀祖先。

展品敔簋反映的是西周厲王時期應(yīng)侯敔因在保衛(wèi)成周戰(zhàn)爭中立下赫赫戰(zhàn)功而受到周王賞賜。敔簋1990年出土于平頂山應(yīng)國墓地M95,共4件,大小、形制和紋飾近同。器內(nèi)底和蓋內(nèi)有相同銘文二十七字:

唯八月初吉丁丑,公作敔尊簋,敔用易眉壽永命,子子孫孫永寶用享。

銘文中不僅有作器者和器物贈送者“公”,而且還提及有受贈者“敔”。

湊巧的是,傳世的厲王時期敔簋的銘文中也提到“敔”,而且還記錄“敔”因追擊討伐來犯成周的南淮夷榮立戰(zhàn)功受到賞賜這一事件。可知考古出土的敔簋銘文中的“敔”和傳世的敔簋中的“敔”為同一人,因受周王命追討南犯之敵而得到賞賜,后成為應(yīng)國的國君。“敔”簋銘文中的引導(dǎo)者“武公”可能是其祖輩、父輩的應(yīng)侯。現(xiàn)錄傳世敔簋銘文如下以作對證:

唯王十月,王在成周。南淮夷遱、殳。內(nèi)伐溟、昴、參泉、裕敏、陰陽洛。王令敔追攔于上洛、炘谷,至于伊班。長榜載首百,執(zhí)訊四十,奪俘人四百,獻于榮伯之所。于炘衣肄,復(fù)付厥君。唯王十又一月,王各于成周大廟,武公入右敔。告擒馘百,訊四十。王蔑敔歷,使尹氏授賚敔圭瓚,□貝五十朋,賜田于敔五十田,于早五十田。敔敢對揚天子休,用作尊簋。敔其萬年子子孫孫永寶用。

意譯:十月厲王在成周,南淮夷入侵了包括溟、參泉等地。厲王命令將領(lǐng)敔在上洛、炘谷追擊攔截敵人,追擊至伊水回師。敔用長桿挑著100個敵人的首級,抓獲了40個俘虜,從敵人那里解救了被俘虜?shù)娜?00人。敔將這些戰(zhàn)利品交到了榮伯的領(lǐng)地,在炘地交接之后,將被俘虜?shù)娜硕冀贿€給他們的主君。十一月,厲王在成周太廟,武公引導(dǎo)敔進入,向厲王報告斬首和俘虜情況。厲王勉勵了敔,命令作冊尹賞賜他……

喪葬用青銅明器,以光山縣寶相寺黃君孟夫婦墓出土甗形盉為例。銘文為:

黃子作黃夫人行器,則永寶寶霝冬霝後。

此處黃國國君為其夫人所作“行器”,并非指征伐、遠行之“行器”,而是指“大行之器”,稱死亡為“大行”。霝冬霝後,即“令終令后”,意為得享福祿名位而終,又有好的后嗣。

光山縣寶相寺黃君孟夫婦墓出土甗形盉

河南博物院藏

有時,貴族鑄造一套青銅器有多重目的,如王子午鼎。1978年出土于河南淅川下寺春秋楚墓2號墓中的王子午鼎,一組七件,形制相同,依次由大到小。鼎侈口、束腰、平底、蹄足,口沿上附有長方形豎耳兩個。鼎蓋平,蓋面微弧。此類型鼎屬楚國特有的升鼎樣式。此組銅鼎出土時,鼎內(nèi)均盛有牛骨多塊,蓋上各置銅匕一件。此組銅鼎的內(nèi)腹、底和蓋上,均鑄有相同的銘文。器銘以“鳥蟲篆”書寫,釋文如下:

隹正月初吉,丁亥,王子午擇其吉金,自作彝脀鼎,用享以孝于我皇祖文考,用祈眉壽,□恭舒遲,畏忌趩趩,敬氒盟祀,永受其福。余不畏不差,惠于政德,惄于威儀,闌闌獸獸。令尹子庚,殹民之所敬,萬年無期,子孫是制。

意譯:楚康王某年正月初丁亥這一天,王子午選擇了精美的黃銅,鑄造了禮器脀鼎,用來祭祀祖先文王;用來祈求長壽;又恭恭敬敬、小心翼翼地用來進行盟祀,永遠受到福澤。我不畏懼、不軟弱,既給人民施以德政,又以身作則,做出榜樣。保護著、守衛(wèi)著楚國,所以受到全體楚國人民的敬重。希望子孫后代,永遠按照上邊的話,作為自己行動的準則。

如銘文所示,王子午鑄鼎目的是:祭祀祖先、祈求長壽、盟祀、自贊、勉勵子孫。順便一提,據(jù)《左傳》所載,王子午又叫子庚,當時任楚國的令尹,為百官之首,正是敢于“問鼎中原”的楚莊王的兒子,又是楚共王的弟弟,是名副其實的權(quán)貴。

新鄭白廟范戰(zhàn)國晚期窖穴中出土的“鄭左庫”矛、“卅一年鄭令”戈,均為韓國所鑄造兵器。據(jù)研究,韓國兵器銘文格式為:“某地+左/右?guī)?工師名+武器名”,“左庫”為兵器鑄造機構(gòu)。“鄭左庫”,即“鄭左庫工師某某造”的減省。“鄭令”即韓都鄭城之令,“卅一年”表明其任職年代在韓國最后兩王桓惠王、王安之世。這是“物勒工名”在銅器上的反映。

新鄭白廟范出土“卅一年鄭令”戈

河南博物院藏

中國古代青銅器上的裝飾,始于二里頭文化。二里頭遺址出土的銅爵腹部飾有乳丁紋,口部雙柱形如蘑菇;銅鼎腹部飾有帶狀網(wǎng)格紋;銅牌上有綠松石鑲成的獸面紋。

?商代早中期青銅器的裝飾,以獸面和動物紋為主,多呈單層帶狀分布于器壁上,紋飾多左右對稱。此外還使用乳丁紋、斜方格紋、云雷紋、目雷紋。

?商代晚期至西周早期是青銅工藝的鼎盛期,紋飾豐富多樣。從花紋上看,一改早期單層帶狀花紋為三層花紋,即在主紋的底部空白處刻上一層纖細勻密的云雷紋作為襯托,又在主紋的表面飾以相應(yīng)的陰線。紋飾整體呈現(xiàn)出繁密絢麗之感。花紋主要還是以動物紋樣為主,如獸面(或稱饕餮)、夔、龍、鳳、怪鳥、怪獸、牛頭、羊頭、虎、蛇、鴟鸮、鳥、魚、龜、蟬,等等。幾何紋樣也很流行,如雷紋、重環(huán)紋、云紋、菱形紋、三角形紋、圓渦紋、凸弦紋、蕉葉紋,等等。

滎陽小胡村墓地出土銅鼎

河南省文物考古研究院藏

?西周晚期至春秋中期青銅器紋飾趨于簡單,很少用三層花紋。紋飾的布局,多環(huán)繞器壁周圍呈二方連續(xù)的環(huán)帶狀,但并不注意對稱和紋飾中點的分布。花紋內(nèi)容,早期的夔紋、鳥紋式微,以竊曲紋為主,波帶紋、重環(huán)紋、垂鱗紋、羽紋、瓦楞紋次之。春秋中期出現(xiàn)了四方連續(xù)的動物紋(蟠螭紋、蟠虺紋)。

郟縣太仆鄉(xiāng)出土竊曲紋鼎

河南博物院藏

?春秋晚期至戰(zhàn)國末期青銅器裝飾藝術(shù)進入新發(fā)展階段。春秋晚期花紋比較繁縟,線條纖細,出現(xiàn)一器飾以多種花紋與高浮雕。花紋有蟠螭紋、蟠虺紋、龍紋、鳳鳥紋、云紋、渦紋、蕉葉紋、獸面紋,等等。戰(zhàn)國時期的裝飾紋樣出現(xiàn)了具有故事性的畫像藝術(shù)。流行鑲嵌綠松石、紅銅,錯金銀,點線鏨刻工藝。花紋有狩獵紋、水陸攻戰(zhàn)紋、采桑紋、宴樂紋、高臺建筑、祭祀場景,等等。

撰 文:劉建安

供 圖:河南博物院

河南省文物考古研究院

三門峽市虢國博物館

新鄉(xiāng)市博物館

林州市博物館

浙江省博物館

參考文獻

楊伯峻編著:《春秋左傳注》,中華書局,1990年5月第1版。

[漢]司馬遷撰;(日)瀧川資言考證;楊海崢整理:《史記會注考證》,上海古籍出版社,2015年4月第1版。

錢玄、錢興奇編著:《三禮辭典》,鳳凰出版社,2014年6月第1版。

中國社會科學院考古研究所編著:《中國考古學?夏商卷》,中國社會科學出版社,2003年12月第1版。

中國社會科學院考古研究所編著:《中國考古學?兩周卷》,中國社會科學出版社,2004年12月第1版。

李峰著;劉曉霞譯:《早期中國:社會與文化史》,生活?讀書?新知三聯(lián)書店,2022年2月第1版。

張聞捷:《楚國青銅禮器制度研究》,廈門大學出版社,2015年6月第1版。

張辛:《禮與禮器:中國古代禮器研究論集》,上海古籍出版社,2022年8月第1版。

(日)小南一郎著;楊振紅、尚宇昌譯:《中國古代天命與青銅器》,華夏出版社有限公司,2024年1月第1版。

蘇榮譽:《中國古代泥范塊范法青銅鑄造》,《中國青銅技術(shù)與藝術(shù)》(丁酉集),上海古籍出版社,2019年12月第1版。

趙世綱、劉笑春:《王子午鼎銘文試釋》,《文物》1980年第10期。

河南省文物考古研究所編:《河南商周青銅器紋飾與藝術(shù)》,河南美術(shù)出版社,1995年9月第1版。

來源:浙江省博物館

文字:劉建安

編輯:趙任子、龔思宇

初審:劉建安、施義亭、趙任子

復(fù)審:施義亭、應(yīng)霽民

終審:楊 玲

↑ 點擊上方圖片即可直達小程序 ↑

[ 文/編 《弘雅書房》

編輯部:暄妍 ]

官方網(wǎng)站:www.artlib.cn

合作請加微信:linjiaqi1063

歡迎評論區(qū)留言

每一個好看 我都認真當成了喜歡~~~

返回頂部

返回頂部