點擊上方藍字關(guān)注我們

家 鄉(xiāng)

——馮藝

一個生命與一塊土地的相逢,大概是命定的緣分,如今要用詞語將這塊土地從內(nèi)心喚出,的確是一件既令人興奮,又倍感艱難的事情。

家鄉(xiāng)靈山仿佛是神美的夢,在無數(shù)次暗夜中。煙雨中的小城老巷幽幽,斑駁著時光印染的痕跡。踩著青石板的足音嗒嗒地響,恍惚間,熟悉的背影出現(xiàn)在溫潤的小巷,過去的一幕幕亦真亦幻地襲來。這是縣城靈城。古人說靈城,“北障龍池,南列虎旁,東蟠羅陽,西聳六石,環(huán)秀鳴珂繞前”。所謂六石,即六峰山一脈,包括恩勝巖、三海巖和穿鏡巖等江北一帶的喀斯特山體。鳴珂江和環(huán)秀江在這些郁蔥的山前交匯自東向西流去,稱鳴珂江,形成了欽江的上游。鳴珂江不寬,水流輕緩。夕陽漸沉,暮色下波光粼粼,江水清澈宛如絲綢一般。

青山綠水新靈山

和許多大都市相比,靈城少了許多堂皇、燦爛,多了一點平穩(wěn)、樸實。在這里,許多熟悉的,或古老、或現(xiàn)代的建筑讓人心生溫暖,那些現(xiàn)在可能已經(jīng)看不到的,大門帶有一種叫“拖籠”的宅第,曲徑通幽,古老的建筑,青灰色的墻,隱藏在綠樹濃蔭之中。上世紀六七十年代,城中許多街道還保留著光滑的青石板路面。那時候我們還沒有什么好鞋,只有一雙用汽車輪胎橡膠做成的“海陸空”,名曰涼鞋,穿在腳上并不舒適,我就索性光著腳板,穿行于冰涼的街巷,感覺天氣沒有如今的炎熱。

大蘆古村的建筑群

學校里要好的同學中有家住深宅院子的,我們常常跟隨他回家。跨入青石條的門檻,走進老式的天井,看見楊桃、龍眼、番桃等果樹,還有熟了的黃皮果在樹上掛著,真是令我們垂涎欲滴。看他家廳堂那些雕龍刻鳳的門窗,總有一種高貴而神秘的感覺,連同三街五巷的街坊鄰里飆出的多為仄聲的靈山粵語透著一種異樣的厚重。

靈山棉紡廠宿舍區(qū)

小時候就聽說,靈城原來有城墻和城門的,東門叫朝陽門,南門叫鎮(zhèn)南門,西門叫鎮(zhèn)遠門,北門稱拱北門。最初的城廊始建于明朝正統(tǒng)年間,后幾經(jīng)擴城改門,到了清代嘉慶年間,改南門叫文明門,就是后來的大南門,邊上又開了個小南門。

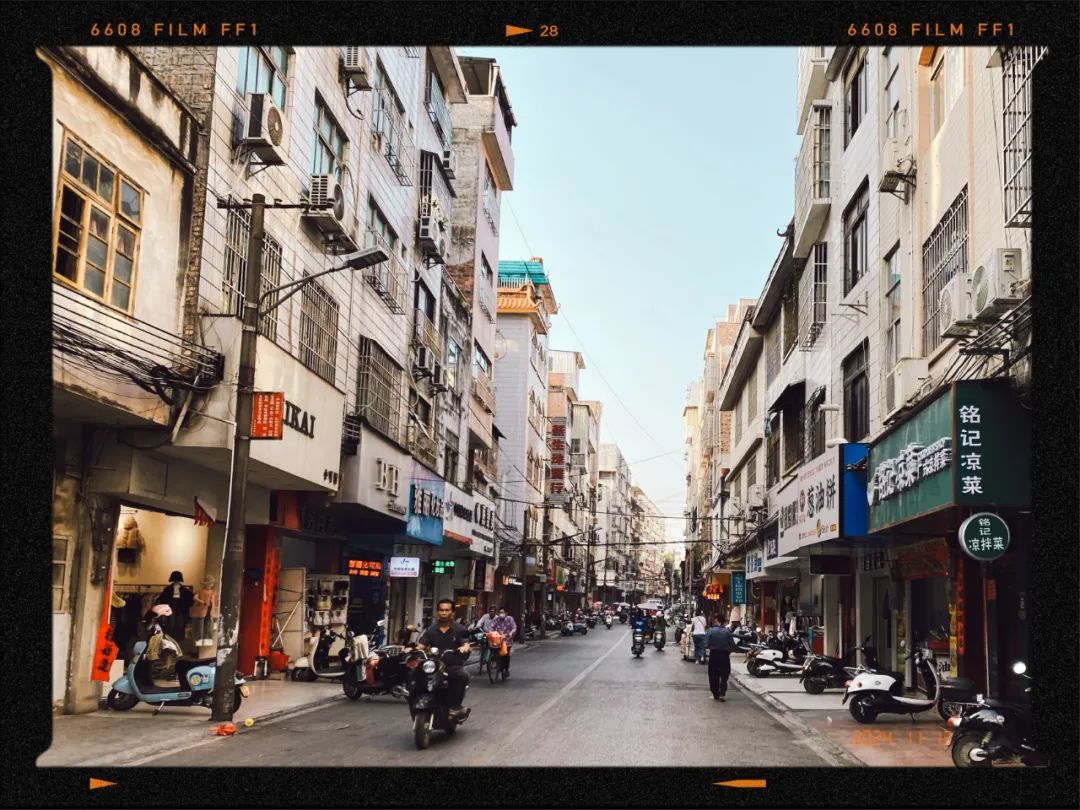

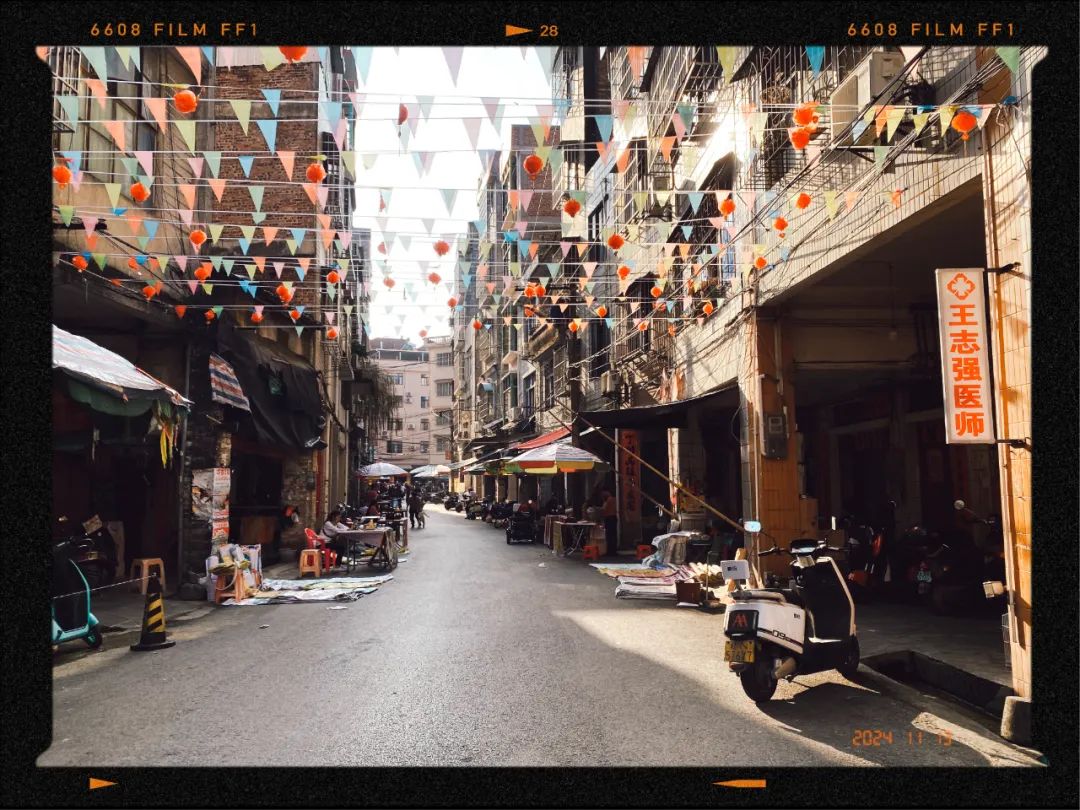

熙熙攘攘的小南門街

熙熙攘攘的小南門街

于是城內(nèi)便有了縣前街、灰沙街、書院街、高墩街等街道。后來在城外開了復興路、鎮(zhèn)北街、竹行街等等,城西低洼處又有了鳳凰街、草鞋街。可以想象,靈城簡直就是從嶺南鄉(xiāng)野中抽象出來的一個山、水、城的輪廓,構(gòu)成一幅渾然的圖景,在云霧與輕風之中,柔美,空靈。可惜,好端端的古城到了抗戰(zhàn)時遭到日本飛機的轟炸,為了方便城內(nèi)的百姓撤退,縣府被迫拆除了城墻。要不然,這些城墻和城門留到今日,一定成為人們旅游打卡必去的地方了。

新靈山全景圖

過去我們逛街,解放路、鎮(zhèn)北街和谷行街是不二之選,趕墟的日子這幾條街道更是人頭鼎沸。每逢六七月天,通街茘紅,滿城甜蜜,這是因為靈山自古以來盛產(chǎn)荔枝,黑葉荔、桂味、糯米糍荔枝香飄中外。這可不是吹的,那時不像今天處處都是盜版的“靈山荔枝”。七十年代初期我曾經(jīng)在靈山罐頭廠擔任過質(zhì)檢員,對于荔枝的品種和品質(zhì)還是略有了解的。罐頭廠在每年六七月份是生產(chǎn)荔枝的旺季,所生產(chǎn)的黑葉荔和香荔罐頭遠銷歐美許多國家,是廣西食品出口“象山牌”的重要品種。只可惜,罐頭廠在后來的改革浪潮中被淘汰了。晚秋時節(jié),滿城桔黃,這是因為在陸屋新光農(nóng)場和一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)出產(chǎn)的柑橙,它們細膩無渣,入口清甜,潤心入肺,實在讓我大有口福。

靈山百年荔枝示范區(qū)

有人說鎮(zhèn)北街、解放路和谷行街的民居款式顯得老舊,那是這種特具南洋風格的遮陽擋雨的騎樓,把一間間店鋪整齊地排在老街的兩邊。給我印象至深的是那些斑駁的墻體和拱券上依稀地透出的“仁泰”、“恒昌泰”、“文強”等商鋪字號,它們歷經(jīng)風吹日曬而古貌猶存,無聲地訴說著時光的涌動。

舊街和平路

舊街鎮(zhèn)北街

舊街解放路

據(jù)說民國初年,靈山商業(yè)發(fā)達的時期,各式各樣的客棧、商店、銀號、作坊、藥鋪、書店分布其間。每到夜晚,茶室的荷葉燈,劇社、酒館、商號的煤油氣燈,把小城照得白亮如晝。興盛的小城讓三教九流蜂擁而來,以戲曲、采茶為代表的俚俗文化在靈城粉墨登場。至今,我仍不時饒有興致地翻閱有關(guān)靈山的史料,僅光緒三十四年至1931年,靈山就有“兆豐年”“金山鳳”“樂利家”“狂流”“上乾坤”“珠江幻影”等28個戲班和劇社。

靈山粵劇文藝演出

草鞋街上一家叫悅笙的音樂劇社所上演多為折子戲,像《斷橋會》《拾玉鐲》《搶傘》等劇目輪番演出,竟場場爆滿。藝人們獨具魅力的聲腔旋律,抑揚頓挫,宛轉(zhuǎn)悠揚,如泣如訴,跌宕怡人。其中《乞米養(yǎng)狀元》堪稱保留劇目,人們百看不厭,廣受追捧。成立于民國十二年的“珠江幻影”戲班全是清一色女科班,個個體態(tài)妍麗,聲色俱佳。那些重要的花旦和武生,班主更是舍得花重酬從廣州聘來,戲班在孔廟登場的廣告一打出,街頭巷尾奔走相告,人們對她們的精湛演技和柔美聲音更是嘖嘖贊嘆。至于相傳于明代從江西、湖南傳入的采茶戲,為靈山人普遍的娛樂喜愛,清光緒年間至民國二十年達到了鼎沸時期,并開始向欽州、防城、玉林和越南等地傳播。一時間,靈城成為了會演的大舞臺,那些視演藝為生命的戲班和藝人,那些自在天成的人生境界,無不薈萃出時代的萬種風情。直至上世紀九十年代,靈山的粵劇演出仍然在兩廣一帶頗為活躍,生長于這種文化氛圍下的我們這一代,也還能哼上幾段粵曲和采茶。

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄—靈山采茶戲

沒有文化作為根基的美麗,就如曇花一樣。而靈山的美麗是有著許多不同的元素支撐的。單說歷史,"靈山人"的命名,早就進入了中國人類學的史書,舊石器時代晚期的靈山人就在今靈城東郊的馬鞍山一帶生活。這里有物質(zhì)的,也有非物質(zhì)的文化遺產(chǎn),譬如千年奇緣的荔枝;又如集書法藝術(shù)和內(nèi)容豐富的六峰山、三海巖的摩崖石刻,審美各異設(shè)計獨特的大盧村、高山坪村和蘇村等古村古宅;還有充滿神性的跳嶺頭、煙墩大鼓、豐塘炮期等等,這些都是靈山這塊土地上"天人合一"美的存在,天然去雕飾,悠久而深遠,自然而然地影響著我們的人生。

我的祖籍不是靈山。然而我的父母把青春和生命獻給了靈山。我自然是在靈山生,靈山長。我早把靈山當作我的家鄉(xiāng)。“江月不隨流水去”,盡管我在二十多歲時離開了靈山,但靈山的記憶早就植入了我的血肉之軀,甩也甩不去。什么是家鄉(xiāng)?早年我去京城上學,親耳聆聽了我的老師、著名的社會學家費孝通先生講了他當年去留學西洋的故事。費先生說,他臨行前,奶媽用紅紙包了一把灶土塞在他的箱子底下。奶媽對他說,假如水土不服,想家時就用它煮湯喝。于是,我懂得了這就是家鄉(xiāng)的意義,它是一根割不斷的臍帶,把我緊緊地扯住。今天的我沒有成為游子,但離開了家鄉(xiāng),離開了這塊土地。

三海巖是靈山古“八景”之一

靈山對于我而言,它是母親喚兒的聲音,是流過靈城清澈的江水,是我出生時三海巖前的“靈山第一”的青磚灰瓦房,是在靈山中學濃密的林蔭下,那幾眼曾經(jīng)滋潤我生命的老井和甘咧的井水,是讓時常饞嘴的靈山粉利、大粽、瓜皮、芋蒙,還有入口細膩柔軟的簸箕粉、燒鴨粉??

如今,六峰山下春風滿滿,高樓小區(qū)拔節(jié)而起,寬敞大街大道縱橫交錯,環(huán)山步道舒適宜人,一江兩岸風景如畫,城鎮(zhèn)不斷地擴大,向著城市化邁進。但想起那些斑駁的頹墻,溫潤的青石,幽寂的小巷,還有一把把鐵線彎成的鎖匙,我仍可有板有眼地重讀那些漸行漸遠的詩句,從中更深、更真、更多地透析靈山如癡如夢的人間景致。

六峰湖文化公園

先后擔任中央電視臺大型電視文獻紀錄片《西部的發(fā)現(xiàn)》總撰稿;中央電視臺廣西壯族自治區(qū)成立五十周年文獻紀錄片《錦繡廣西》總撰稿。主編《中國散文詩大系》《中國少數(shù)民族作家作品大系》《廣西大百科全書·文化卷》《廣西當代作家叢書》等多卷本叢書。

返回頂部

返回頂部