吾本桃源——仇英的世界

來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2025-06-30 作者:點(diǎn)擊: 次

點(diǎn)擊上方“弘雅書(shū)房”→點(diǎn)擊右上角“...”→設(shè)為★

設(shè)置星標(biāo)后,再也不會(huì)錯(cuò)過(guò)每一期的精彩文章啦!

前言

為什么要寫(xiě)仇英?這個(gè)念頭的萌芽,可以追溯至《誤入花間——"桃花源"藝術(shù)主題展》。在那次展覽最后的模塊"仇英與'桃源'夢(mèng)"中,筆者通過(guò)他的作品展現(xiàn)了這位畫(huà)家對(duì)桃源主題的熱愛(ài)。

這種創(chuàng)作傾向的形成,部分源于當(dāng)時(shí)訂購(gòu)者的需求,另一方面則因仇英本人精于青綠山水題材的表現(xiàn)。這樣的背景不禁讓我產(chǎn)生疑問(wèn):那些令人神往的桃源圖景,究竟是仇英在時(shí)代洪流中主動(dòng)構(gòu)筑的精神家園,還是職業(yè)畫(huà)家不得不遵循的市場(chǎng)模板?更值得深思的是——當(dāng)一個(gè)人將順應(yīng)時(shí)勢(shì)作為生存策略時(shí),是否還能在筆墨方寸間守護(hù)心目中的“桃源”?

這個(gè)追問(wèn)不僅關(guān)乎明代畫(huà)師的創(chuàng)作困境,更直指當(dāng)代“牛馬”的普遍焦慮:在必須妥協(xié)的現(xiàn)實(shí)中,所謂的“桃源”真的存在?

清代 李岳云 仇英像

模塊一:血作朱砂漆未干

正德年間蘇州經(jīng)濟(jì)文化鼎盛,絲織、書(shū)畫(huà)等手工業(yè)全國(guó)領(lǐng)先。各地士紳遷居推動(dòng)造園與書(shū)畫(huà)業(yè)發(fā)展,書(shū)畫(huà)家數(shù)量占全國(guó)近半(李維琨統(tǒng)計(jì)),蘇州由此確立全國(guó)書(shū)畫(huà)中心地位。 仇英生逢其時(shí)。其出身漆工世家(王鏊《姑蘇志》載),早期從事建筑彩繪。明代蘇州繁榮的書(shū)畫(huà)市場(chǎng)催生大量職業(yè)畫(huà)師與"蘇州片"作坊(沈德符《萬(wàn)歷野獲編》),仇英借此接觸繪畫(huà),漆工經(jīng)歷使其精研礦物顏料運(yùn)用——故宮藏仇英《桃源仙境圖》石青分層技法與同期漆器工藝高度吻合。

文徵明與仇英初識(shí)雖無(wú)直接記載,但《十百齋書(shū)畫(huà)錄》所收文徵明題跋證實(shí):"十洲英亦從游"。文氏認(rèn)為仇英早期風(fēng)格更契合院體畫(huà)體系,故引薦至周臣門(mén)下。周臣授以唐宋青綠傳統(tǒng)(上博藏周臣《觀瀑圖》題跋),強(qiáng)化其色彩表現(xiàn)力。 仇英早期作品顯示其對(duì)文徵明、周臣、唐寅技法的融合:唐寅《桃花庵圖》(蘇博藏)的朱砂運(yùn)用,在仇英《玉洞仙源圖》中演變?yōu)槠俨键c(diǎn)染技法。這種博采眾長(zhǎng)的實(shí)踐,奠定其藝術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)。

名稱(chēng):梧竹書(shū)堂圖軸

作者: 仇英

尺寸:148.8cmx57.2cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 上海博物館

藝術(shù)時(shí)期: 明代

仇英早期青綠山水作品存世較少,多以蘇州園林為題材。現(xiàn)藏上海博物館的《梧竹書(shū)堂圖》便是其早期為老師文徵明所作。

此畫(huà)描繪文人于山林書(shū)齋中讀書(shū)賞景的幽雅生活,是典型的書(shū)齋山水主題,體現(xiàn)了文徵明對(duì)仇英的影響。畫(huà)面平整,突出近景書(shū)堂:一文人閑倚椅中,似在讀書(shū)或沉思,繼而賞玩周遭景致。書(shū)堂四周翠竹環(huán)繞,梧桐參天,隔岸煙云籠罩竹林,峰巒起伏,清泉流瀉。前后景銜接自然,層次分明,意境寧?kù)o平和。

圖中山巒、巖石、樹(shù)木、屋宇描繪工整細(xì)致,起筆多頓挫方硬。山石兼用短筆皴、釘頭皴和折帶皴,行筆靈活。水墨渲染虛和渾融,墨色層次微妙。這些技法既吸收了文徵明細(xì)筆山水的精髓,亦融合了師兄唐寅峭利靈動(dòng)的筆風(fēng),表明仇英早已關(guān)注并研習(xí)唐寅畫(huà)藝。此作展現(xiàn)了仇英早期工整秀逸的畫(huà)風(fēng)特點(diǎn)。

從仇英的早期繪畫(huà)中便能看出,仇英十分重視文徵明的喜好,繪畫(huà)風(fēng)格也主要偏向于文人審美。但因?yàn)槌鹩⒊錾碡毢瑢?duì)于文人審美的理解也是停留在視覺(jué)層面,無(wú)法理解所謂的“逸趣”,但畫(huà)面中卻多了許多生活氣。

名稱(chēng):柴門(mén)送客圖軸

作者: 周臣

尺寸:121cmx57cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 南京博物院

藝術(shù)時(shí)期: 明代

文徵明從仇英畫(huà)中流露的生活氣息,更確信其拜周臣為師最為穩(wěn)妥。仇英師從周臣后潛心學(xué)習(xí),周臣不僅詳解院體畫(huà)特色,更傾其珍藏供其觀賞臨摹。仇英雖文化根基淺薄,卻精于仿古,一生創(chuàng)作了大量此類(lèi)作品。他的仿古與眾不同,因缺乏系統(tǒng)訓(xùn)練,故將每次臨摹都視為寶貴的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),格外專(zhuān)注認(rèn)真。在結(jié)交文徵明父子及周臣后,更視此為最佳訓(xùn)練途徑,可習(xí)得前代名家技法并博采眾長(zhǎng)。

其臨摹方式主要有二:一是專(zhuān)精一家,幾可亂真;二是廣臨諸家,融會(huì)貫通。故其畫(huà)作雖含前人遺韻,卻渾然一體,無(wú)拼湊痕跡。仇英深知,觀察生活固然重要,但借鑒、臨摹前人杰作以融會(huì)貫通,亦是進(jìn)入創(chuàng)作不可或缺的環(huán)節(jié)。因此他堅(jiān)持不懈,利用一切機(jī)會(huì)臨摹。出身寒微的他,幸而得以接觸大量流傳畫(huà)作及進(jìn)入藏家府邸,飽覽壁上、卷上、紙中的藝術(shù)精品,這些珍貴資源為其提供了豐富的借鑒范本。

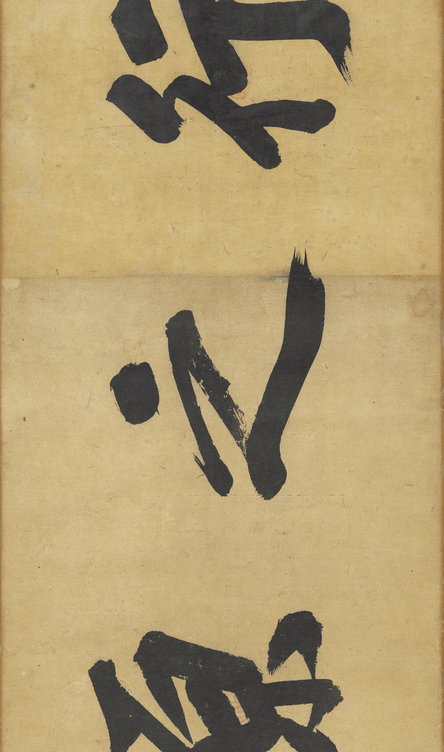

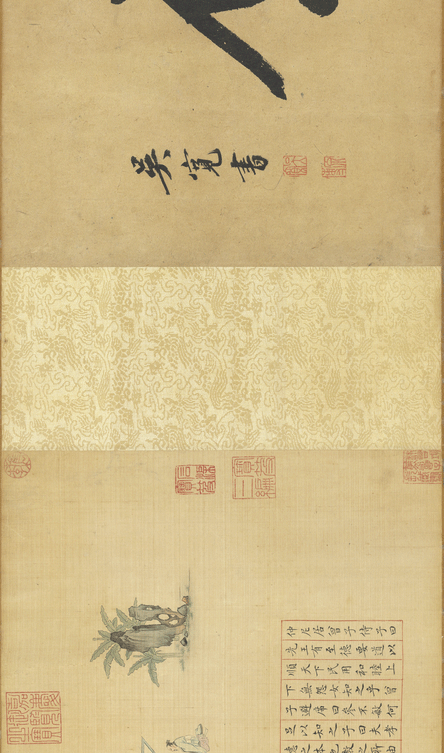

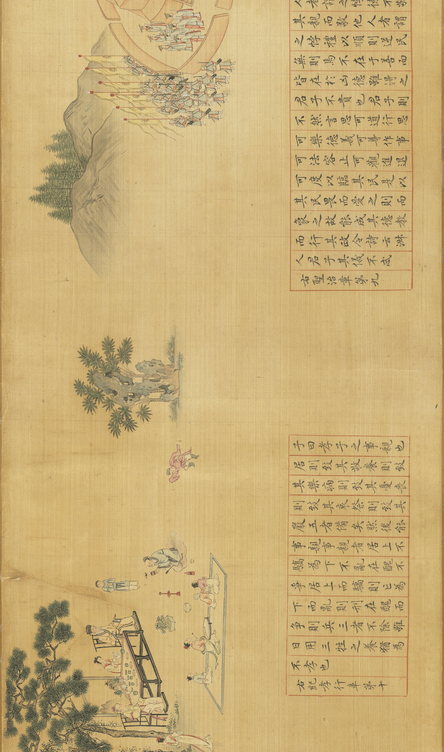

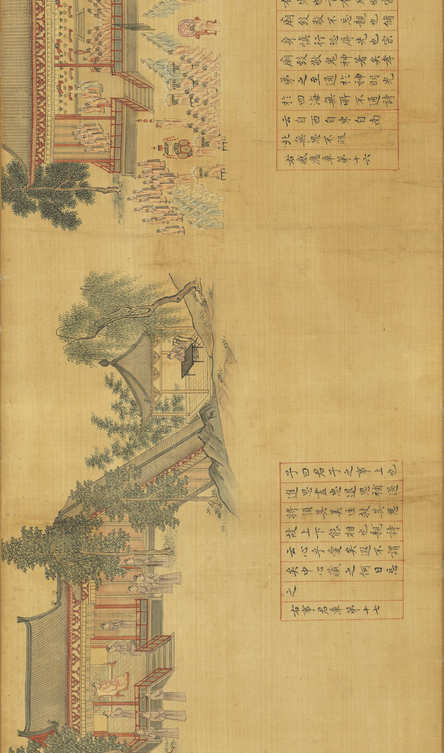

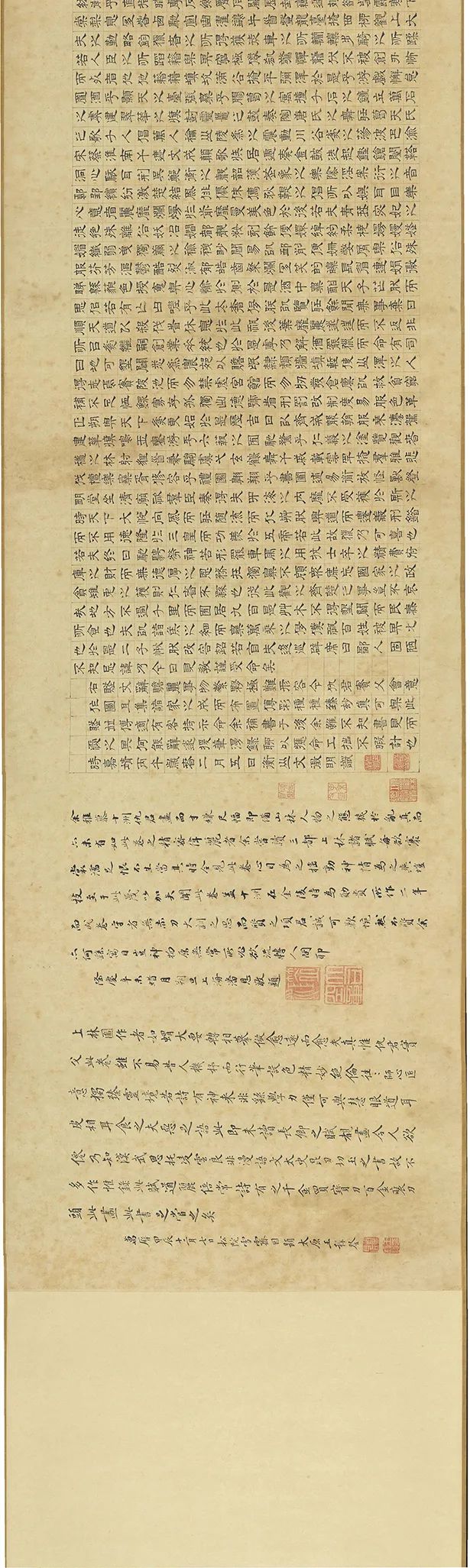

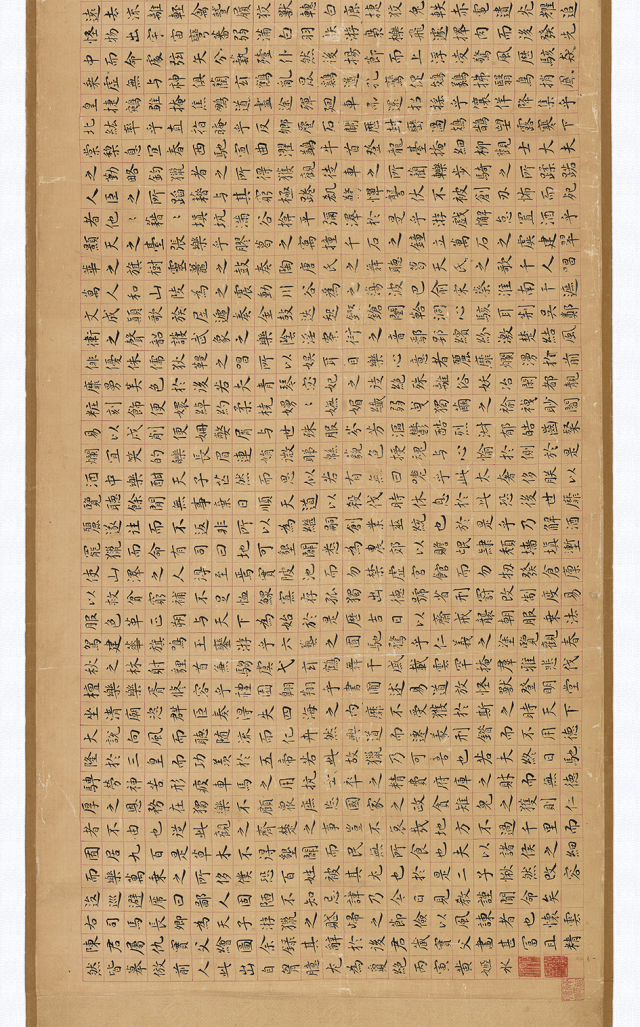

名稱(chēng):孝經(jīng)圖卷

作者: 文徵明 仇英

創(chuàng)作時(shí)間:1546年

尺寸:本幅:30.1x679.8cm;

引首:30.1x99.8cm;拖尾:30.1x81.2cm

材質(zhì):絹本設(shè)色、紙本墨跡

收藏機(jī)構(gòu): 臺(tái)北故宮博物院

藝術(shù)時(shí)期: 明代

《孝經(jīng)圖卷》是仇英早期臨摹的作品,因其文化程度所限,在構(gòu)圖與內(nèi)容上忠于原作,并采用了文徵明的“細(xì)筆”技法。細(xì)看可見(jiàn)其線條勾勒細(xì)潤(rùn),并非原樣照搬,而是根據(jù)畫(huà)面需求靈活選擇筆法。仿古臨摹常顯露筆墨差異,反映畫(huà)家修養(yǎng)。

仇英此作筆墨與原作者王端不同,并非不能仿,而是有意改用文徵明細(xì)筆。此舉使畫(huà)作格外清秀俊美,更契合自身特質(zhì),說(shuō)明繪畫(huà)需通過(guò)仿古認(rèn)識(shí)筆墨規(guī)律,汲取典范靈感,才能從模仿走向創(chuàng)新。受文徵明、周臣影響,仇英常有意臨摹以提升技藝,但他不止于復(fù)制,而是積極融入個(gè)人情志,使仿作呈現(xiàn)獨(dú)特美感。

名稱(chēng):夢(mèng)仙草堂圖卷

作者: 唐寅

尺寸:28.3×103cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 弗利爾美術(shù)館

藝術(shù)時(shí)期: 明代

這種美感本身也契合江南文人的審美取向。一方面,受文徵明影響,仇英逐漸被蘇州文人圈接納,其服務(wù)對(duì)象也隨之從富商擴(kuò)展至文人群體;另一方面,大師兄唐寅的影響也不可忽視。雖無(wú)文獻(xiàn)確證,但從仇英早期文人山水畫(huà)中可見(jiàn)蘇州園林與江南山水的拼貼跡象,而唐寅的浪漫主義風(fēng)格則引導(dǎo)仇英逐漸領(lǐng)悟文人畫(huà)中的逸趣精妙。

遺憾的是,仇英拜師周臣不久,文徵明便以歲貢生身份入京,受職翰林院待詔;緊接著,大師兄唐寅也離世。

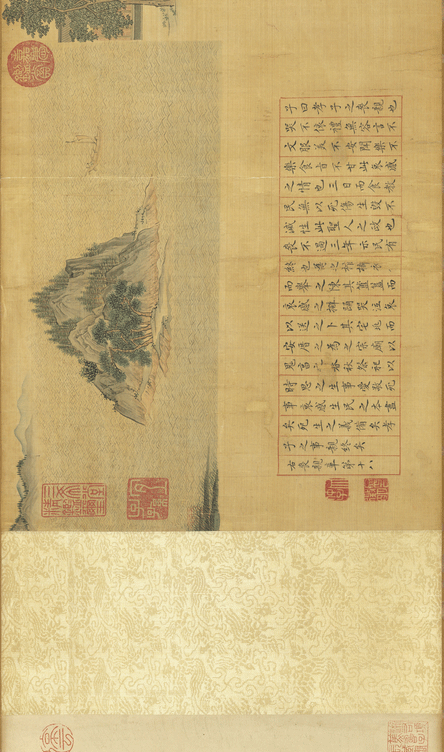

名稱(chēng):虎丘圖軸

作者: 仇英

創(chuàng)作時(shí)間:1784年

尺寸:本幅:80.7x50.3cm 詩(shī)塘: 37.9x50.3cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 臺(tái)北故宮博物院

藝術(shù)時(shí)期: 清代

仇英的浪漫主義與唐寅截然不同,其特質(zhì)在于保守性——植根于現(xiàn)實(shí),表現(xiàn)為紀(jì)實(shí)風(fēng)格中的微妙變化。這種保守的紀(jì)實(shí)性在《虎丘圖軸》中清晰可辨。作為仇英相對(duì)早期的紀(jì)實(shí)類(lèi)作品,該圖描繪了虎丘山的繁華景象。彼時(shí)的虎丘山已轉(zhuǎn)變?yōu)樘K州近郊市井游人觀賞游樂(lè)的場(chǎng)所。畫(huà)中可見(jiàn),沿山路茶館酒肆林立,游人乘船往來(lái),熱鬧非凡。

此前,沈周雖繪有藝術(shù)風(fēng)格上佳的《虎丘十二景圖冊(cè)》,但似乎更側(cè)重勝景題材,對(duì)當(dāng)時(shí)的游樂(lè)活動(dòng)著墨甚少。相比之下,仇英的《虎丘圖軸》不僅在藝術(shù)上具有高度的寫(xiě)實(shí)性,更細(xì)致描繪了眾多游人的娛樂(lè)活動(dòng),并將虎丘莊園景點(diǎn)依據(jù)其依山臨水的真實(shí)布局呈現(xiàn)。如此,便將江南天然山水與人工構(gòu)筑的虎丘山莊融為一體,并著重突顯庭園中主要景物的布置——如劍池、山石、虎丘塔等,體現(xiàn)了畫(huà)家的藝術(shù)構(gòu)思主體性,從而形成其風(fēng)俗園林山水畫(huà)的獨(dú)特。

名稱(chēng):園居圖王寵題圖卷

作者: 仇英

尺寸:畫(huà)心:27.8x84cm

材質(zhì):本幅:紙本設(shè)色;拖尾:紙本墨筆

收藏機(jī)構(gòu): 臺(tái)北故宮博物院

藝術(shù)時(shí)期: 明代

《園居圖》堪稱(chēng)仇英浪漫主義畫(huà)風(fēng)的一次重要嘗試。當(dāng)仇英應(yīng)拙政園主王獻(xiàn)臣(退隱蘇州后始建此園)之邀作畫(huà)時(shí),文徵明已為王獻(xiàn)臣繪制過(guò)《拙政園圖》。故而,他并未重復(fù)描繪園內(nèi)的小橋流水與深深庭院。深知文徵明已將園中風(fēng)雅景致描摹殆盡,仇英轉(zhuǎn)而采用浪漫主義手法,為園林注入“野趣”——在刻意營(yíng)造的人造自然之外,幻想性地融入大量山水元素,以滿足士人寄情山水、漁樵隱逸的臥游之趣。

這幅以野趣見(jiàn)長(zhǎng)的《園居圖》極契合王獻(xiàn)臣(仕途失意而退隱蘇州)的志趣。仇英以工筆重彩繪制,畫(huà)面更顯迷蒙夢(mèng)幻,富于裝飾效果,既符合文人雅集或獨(dú)處時(shí)的觀賞品味,增添生活情趣,又使作品洋溢著濃郁的文人畫(huà)風(fēng)采。

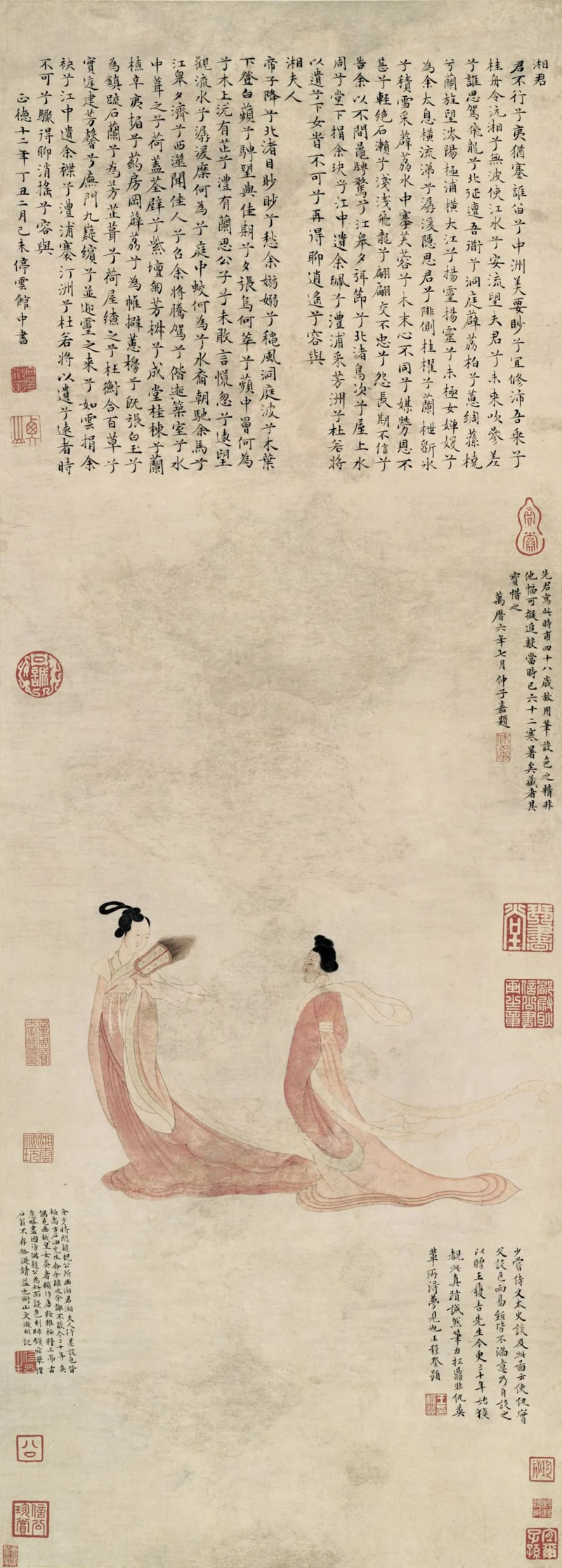

名稱(chēng):湘君湘夫人圖軸

作者: 文徵明

創(chuàng)作時(shí)間:1517年

尺寸:100.8cmx35.6cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 北京故宮博物院

藝術(shù)時(shí)期: 明代

《園居圖》展現(xiàn)了仇英對(duì)伯樂(lè)文徵明的深厚敬意——若非文徵明提攜,仇英恐難進(jìn)入文人圈層,其事業(yè)亦無(wú)法穩(wěn)步發(fā)展并獲得潛心創(chuàng)作的機(jī)遇。然而,仇英的文化程度局限仍構(gòu)成其藝術(shù)發(fā)展的瓶頸,這尤其體現(xiàn)在對(duì)神話典故深層意蘊(yùn)的理解上,《二湘圖》的創(chuàng)作經(jīng)歷便是明證。

文徵明在繪制《二湘圖》時(shí),首選仇英執(zhí)筆。但仇英兩度嘗試,文徵明均不滿意,推測(cè)其緣由在于仇英未能充分理解神話內(nèi)涵,故未能刻畫(huà)出文氏所期許的形象。此經(jīng)歷使典故人物畫(huà)成為仇英心中一道坎,同時(shí)也是一種執(zhí)著。

名稱(chēng):美人春思圖卷

作者: 仇英

尺寸:20.1×57.8cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 臺(tái)北故宮博物院

藝術(shù)時(shí)期: 明代

因此,仇英后期作品中多見(jiàn)仕女典故畫(huà),可視作他對(duì)這份執(zhí)著的一種回應(yīng)。《美人春思圖》即為其一:畫(huà)中美人身披云霞般的衣裙(云裾霞裳),身姿亭亭立于云水之間,神情嫣然,背景空闊遼遠(yuǎn)。仕女衣紋用筆略帶方折,云水線條則較圓柔;云以淡墨勾勒,水用螺青(礦物顏料)淡染。構(gòu)圖雖簡(jiǎn),意蘊(yùn)精妙。畫(huà)中人應(yīng)為曹植《洛神賦》所描繪的洛水之神。賦中形容女神“穠纖得衷,修短合度。肩若削成,腰如約素。凌波微步,羅襪生塵”等句,向來(lái)膾炙人口,傳為妙筆。仇英此卷,堪稱(chēng)對(duì)這篇千年名篇的絕佳圖像詮釋。

名稱(chēng):白衣大士像軸

作者: 仇珠

尺寸:橫28.6cm,縱54cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 臺(tái)北故宮博物院

藝術(shù)時(shí)期: 明代

仇英之女仇珠亦承其衣缽,其存世作品以仕女畫(huà)為主。此幅《白衣大士像》描繪慈眉善目的觀音安詳端坐于出水蓮花之上。除觀音衣飾略施渲染外,蓮葉、葦草等皆以白描勾勒,線條輕舒漫卷,襯托出菩薩一塵不染的圣潔。此畫(huà)因形象精妙傳神而在社會(huì)上廣為流傳。畫(huà)面可見(jiàn),仇珠如乃父般精于人物畫(huà)卻不擅詩(shī)詞,連落款署名方式亦承襲父風(fēng)。她一生臨摹了大量古跡名畫(huà),如文人陳繼儒曾記載所見(jiàn)仇珠臨摹宋代李公麟白描圖之事。由此可見(jiàn),仇珠與其父仇英一樣,正是通過(guò)大量臨摹前代杰作來(lái)彌補(bǔ)自身不足,而這一途徑的實(shí)現(xiàn),正有賴(lài)于他能接觸并研習(xí)大量前人珍品的寶貴機(jī)會(huì)。

模塊二:本心焚盡千家囚

仇英得以廣泛接觸唐宋畫(huà)作真跡及粉本,主要得益于兩方面:其一,文徵明將其引薦給院體畫(huà)大家周臣及收藏巨擘項(xiàng)元汴、周鳳來(lái),使其得以觀摩頂級(jí)私人珍藏;其二,依托于當(dāng)時(shí)蘇州發(fā)達(dá)的仿古畫(huà)作坊體系(“蘇州片”)。雖無(wú)確鑿史料證明仇英直接參與“蘇州片”生產(chǎn),但該體系流通的大量古畫(huà)粉本為仿作提供了基礎(chǔ),其中不乏質(zhì)量精良者——如今存世諸多未署名的南宋小品山水,即被學(xué)界認(rèn)為很可能出自明代“蘇州片”。仇英正是在此環(huán)境中,通過(guò)大量臨摹唐宋名跡迅速提升畫(huà)藝。對(duì)他而言,藏滿歷代珍品的書(shū)齋樓閣,不失為滋養(yǎng)其藝術(shù)成長(zhǎng)的“桃花源”。

鸂鶒松泉

嬪妃浴兒圖

村童鬧學(xué)

孟母教子圖

傀儡牽機(jī)圖

嬰戲斗蛩圖

高僧觀棋

三顧茅廬

羲之寫(xiě)照

半閑秋光

康成詩(shī)婢

文姬歸漢

昭君出塞

膝王閣圖

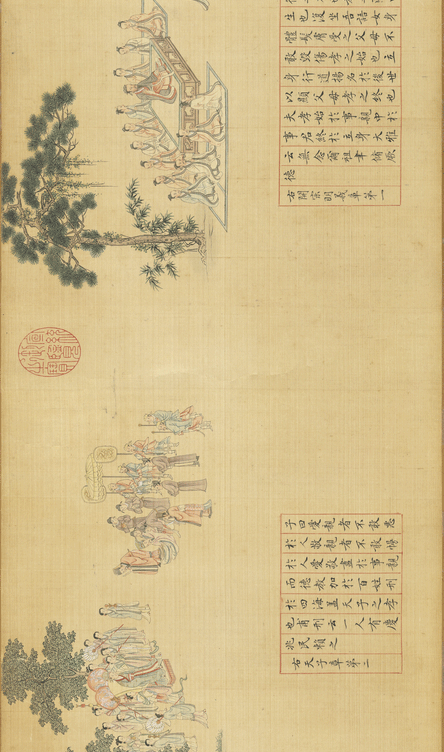

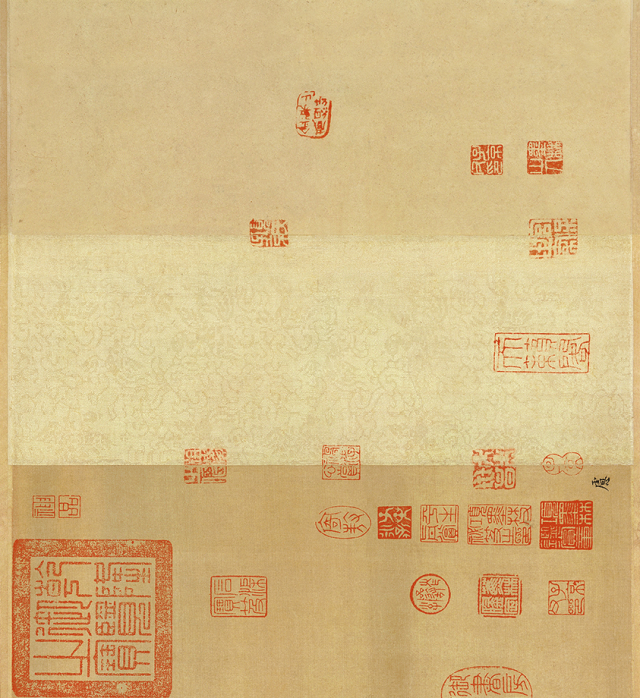

名稱(chēng):臨宋人畫(huà)冊(cè) (十五開(kāi))

作者: 仇英

尺寸:縱27.2cm,橫25.5cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 上海博物館

藝術(shù)時(shí)期: 明代

自得觀前朝名畫(huà)后,仇英便孜孜不倦地臨摹研習(xí)。這種專(zhuān)注或許源于其純粹的藝術(shù)態(tài)度,也是他習(xí)畫(huà)一以貫之的“笨功夫”——早年自學(xué)時(shí)即如此。其《臨宋人畫(huà)冊(cè)》(十五開(kāi))很可能為早期摹作,因彼時(shí)仇英主攻冊(cè)頁(yè):尺幅小,便于短時(shí)間內(nèi)學(xué)習(xí)諸家筆法。此冊(cè)集臨宋人單頁(yè)及團(tuán)扇共十五幀,題材涵蓋孟母教子、鄭玄詩(shī)婢、昭君出塞、三顧茅廬、文姬歸漢、羲之寫(xiě)照、高僧觀棋、半間秋光、嬪妃浴兒、傀儡牽絲、嬰戲斗草、村童鬧學(xué)、鹡鸰松泉、鵪鶉梅竹及滕王閣圖。從中可見(jiàn)仇英精準(zhǔn)掌握了宋人狀物寫(xiě)生之嚴(yán)謹(jǐn)周密、造型傳神之精髓,其精研古法的功力顯露無(wú)遺。

名稱(chēng):倪瓚像卷

作者: 仇英

尺寸:畫(huà)心 縱31.5cm,橫47.9cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 上海博物館

藝術(shù)時(shí)期: 明代

仇英的藝術(shù)純粹性與倪瓚頗有相似,然二者路徑迥異。倪瓚早年即受良好書(shū)畫(huà)教育,且得益于父兄地位,得見(jiàn)諸多前朝古畫(huà);但其以“潔癖”般的審美取向,對(duì)水墨山水進(jìn)行了一場(chǎng)極簡(jiǎn)革新。反觀仇英,則更多從前朝古畫(huà)中汲取技法,于生活中觀察世間百態(tài),并將所見(jiàn)所識(shí)忠實(shí)記錄于畫(huà)中。

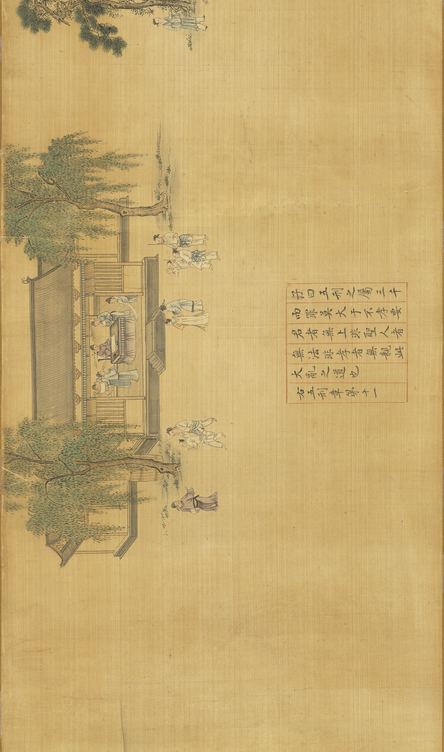

名稱(chēng): 桐陰清話圖軸

作者: 仇英

尺寸:279.5×100cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 臺(tái)北故宮博物院

藝術(shù)時(shí)期: 明代

明代 仇英 蕉陰結(jié)夏圖

仇英在臨摹之余亦投身創(chuàng)作。例如,應(yīng)收藏家項(xiàng)元汴之請(qǐng),仇英于天籟閣臨摹期間繪制了《桐陰清話圖》與《蕉陰結(jié)夏圖》,二者應(yīng)為同組四屏畫(huà)中的兩幅。《桐陰清話圖》描繪溪流畔梧桐樹(shù)下二人執(zhí)手相談,盡顯文人雅趣;《蕉陰結(jié)夏圖》則表現(xiàn)園林中芭蕉蔭里,一文人撫琴、一人握阮,童子往來(lái)其間侍奉酒器、書(shū)籍與珍玩。兩畫(huà)中山石筆勢(shì)瀟灑縱逸,墨色對(duì)比鮮明;人物筆法迅捷勁健而不失溫雅。

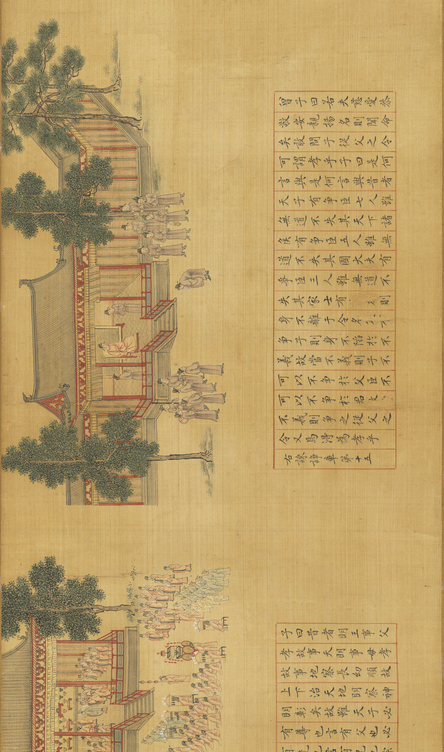

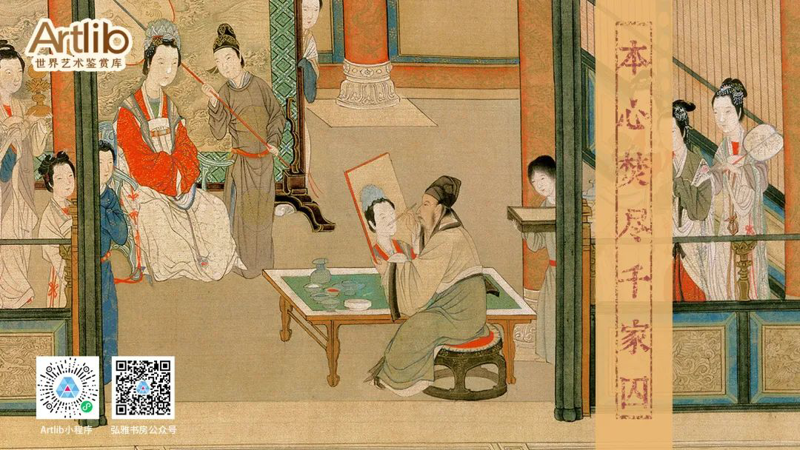

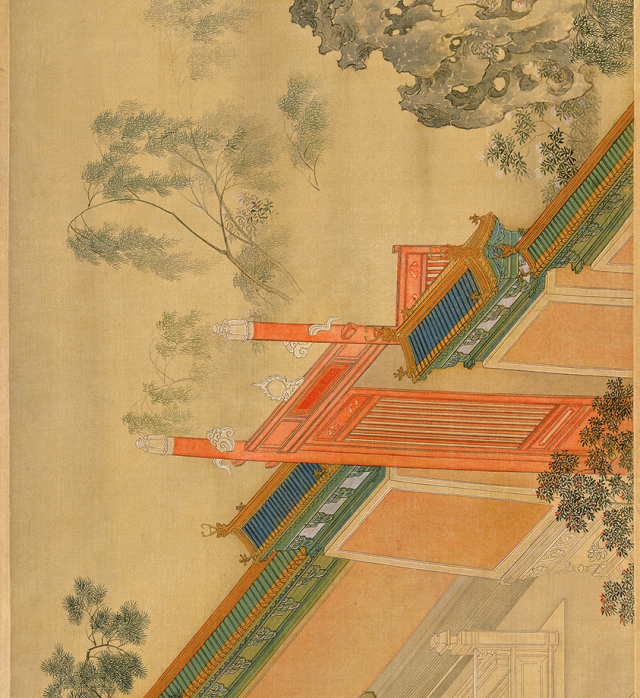

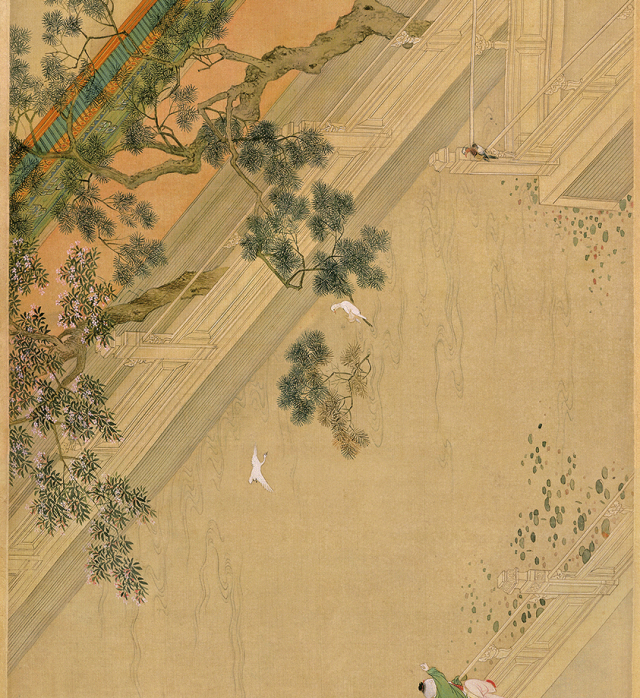

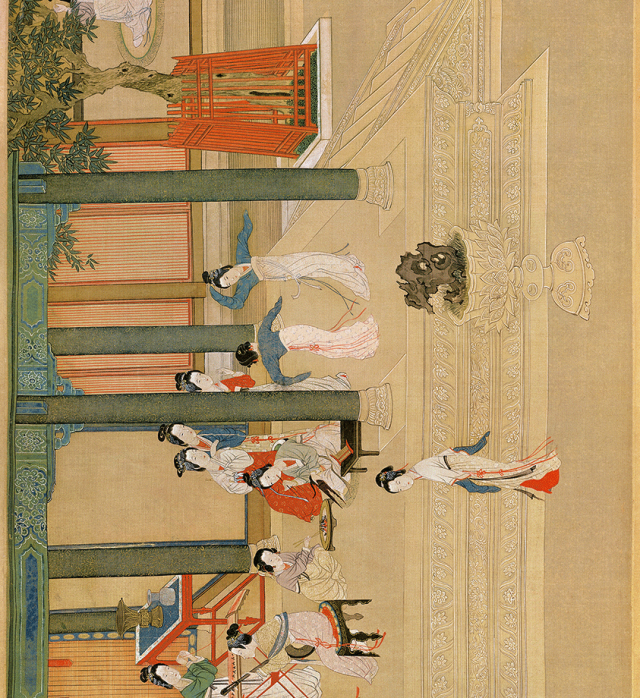

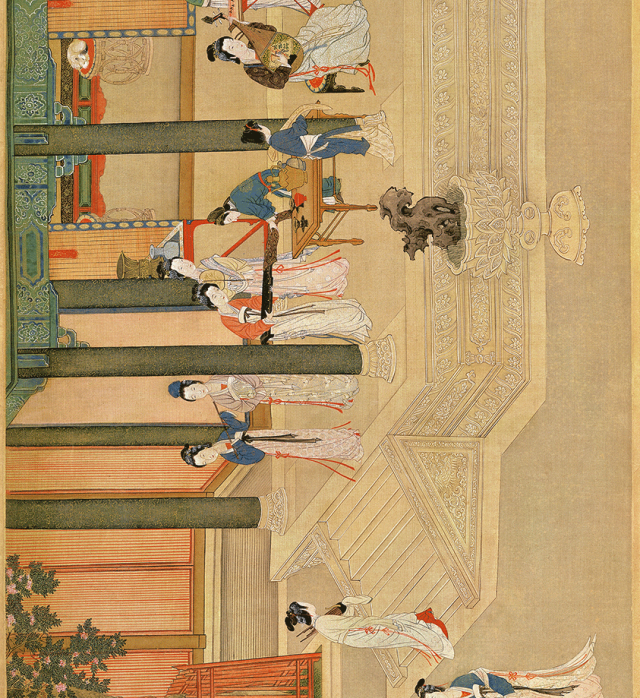

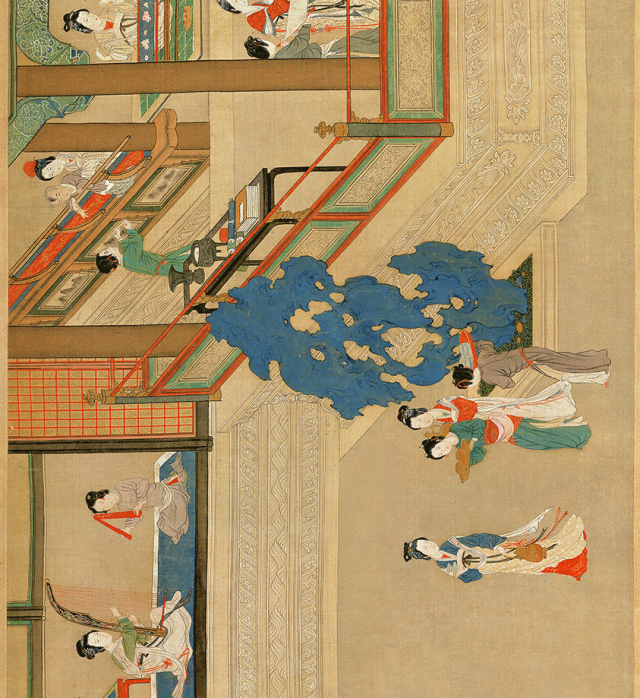

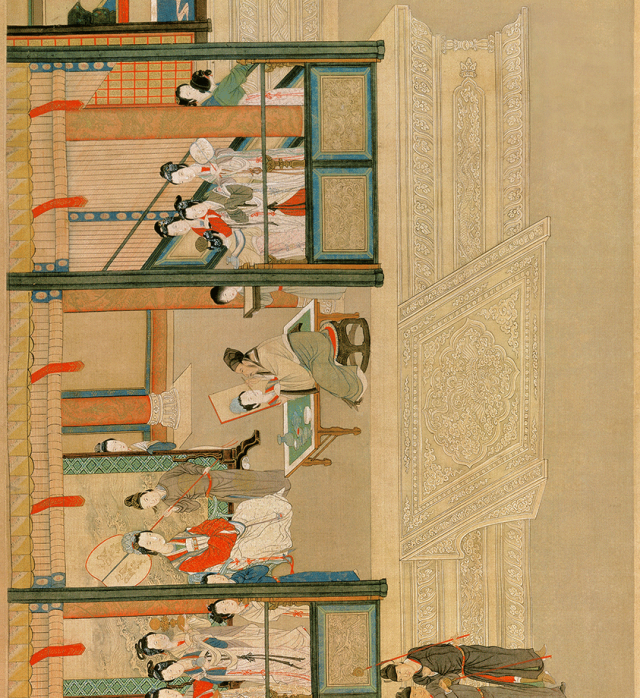

名稱(chēng):漢宮春曉卷

作者: 仇英

尺寸:本幅:30.6x574.1cm;

隔水一:30.6x11.5cm;隔水二:30.6x11.6cm

材質(zhì):本幅:絹本設(shè)色;隔水:綾本

收藏機(jī)構(gòu): 臺(tái)北故宮博物院

藝術(shù)時(shí)期: 明代

隨著在天籟閣臨摹日久,仇英不再滿足于立軸、冊(cè)頁(yè)等小尺幅創(chuàng)作,轉(zhuǎn)而投入耗時(shí)耗力的長(zhǎng)卷繪制。《漢宮春曉圖》便是他在項(xiàng)家研習(xí)、臨摹古畫(huà)后的階段性總結(jié),亦是其不可遏制的創(chuàng)作力的迸發(fā)。總體而言,仇英學(xué)宋徽宗得其精工,仿李公麟得其雄獷(或:得其神髓)。畫(huà)中樓閣精微工致,人物姿態(tài)千變?nèi)f化,皆富新意。全圖精細(xì)層疊,典雅華貴,臻于出神入化之境。

畫(huà)名“漢宮”非指漢代宮廷,乃當(dāng)時(shí)宮室泛稱(chēng);“春曉”則指春日晨曦時(shí)分,展現(xiàn)后宮佳麗百態(tài)。圖中描繪了裝扮、澆灌、折枝、插花、飼?shū)B(niǎo)、歌舞、彈唱、圍爐、弈棋、讀書(shū)、斗草、對(duì)鏡、觀畫(huà)、畫(huà)像、戲嬰、傳膳、揮扇等場(chǎng)景,涉及后妃、宮娥、皇子、太監(jiān)、畫(huà)師各色人物,并輔以豐富的自然景物點(diǎn)題開(kāi)篇。

薄霧中初綻新芽的柳樹(shù)點(diǎn)明初春時(shí)令,其青蔥姿態(tài)恰似畫(huà)中婀娜嬪妃,生機(jī)盎然;而漸次盛放的牡丹,則成為聯(lián)結(jié)自然景物與人物活動(dòng)的視覺(jué)紐帶。

名稱(chēng):水仙蠟梅軸

作者: 仇英

創(chuàng)作時(shí)間:明世宗嘉靖二十六年(1547年)

尺寸:47.5x25cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 臺(tái)北故宮博物院

藝術(shù)時(shí)期: 明代

嘉靖二十五年(1546)冬,約五十歲的仇英客居項(xiàng)元汴家中時(shí),創(chuàng)作了《水仙蠟梅圖》。這幅淡雅而充滿仇英個(gè)人特色的作品,仿佛是對(duì)其師文徵明早年《二湘圖》命題的遲來(lái)回應(yīng)。彼時(shí)仇英的文化修養(yǎng)已相當(dāng)深厚,題字書(shū)法可見(jiàn)精妙(雖未見(jiàn)其詩(shī)作傳世),然其畫(huà)作仍少題詩(shī)書(shū)文——這或許源于其慣有風(fēng)格。他對(duì)文人畫(huà)的吸納,重在“意”而非“形”,技法生動(dòng)。其時(shí)花鳥(niǎo)畫(huà)(尤水墨一路)正歷經(jīng)由工致入簡(jiǎn)逸,復(fù)由簡(jiǎn)逸趨縱放的演變。

所謂“縱放”,即筆墨縱逸狂肆,畫(huà)家常于酣飲后乘興揮毫,運(yùn)筆迅疾。沈周水墨花鳥(niǎo)的逸放之風(fēng)即是一例,雖縱逸卻墨氣淋漓,放中有度。然仇英對(duì)此新風(fēng)尚未作響應(yīng)。究其因,此等畫(huà)法與其性情、經(jīng)歷皆不相契。盡管仇英技法多元,工筆、意筆、青綠、淺絳、水墨、白描皆能,但其核心成就與藝術(shù)優(yōu)長(zhǎng)仍在工筆重彩。故其花鳥(niǎo)畫(huà)筆法仍承宋人衣缽,以工筆重彩為宗。

故,此作也說(shuō)明仇英選擇了自己的路。

模塊三:桃夭劈破千峰墨

仇英聲名日盛,求畫(huà)者眾,蘇州片亦仿其作。昆山巨富、大藏家周鳳來(lái)(號(hào)六觀)邀其為母八旬壽辰作畫(huà)。仇英感其藏豐德厚,適逢女仇珠歸寧,遂攜女赴周府,既可臨摹珍藏,又能完成壽禮。

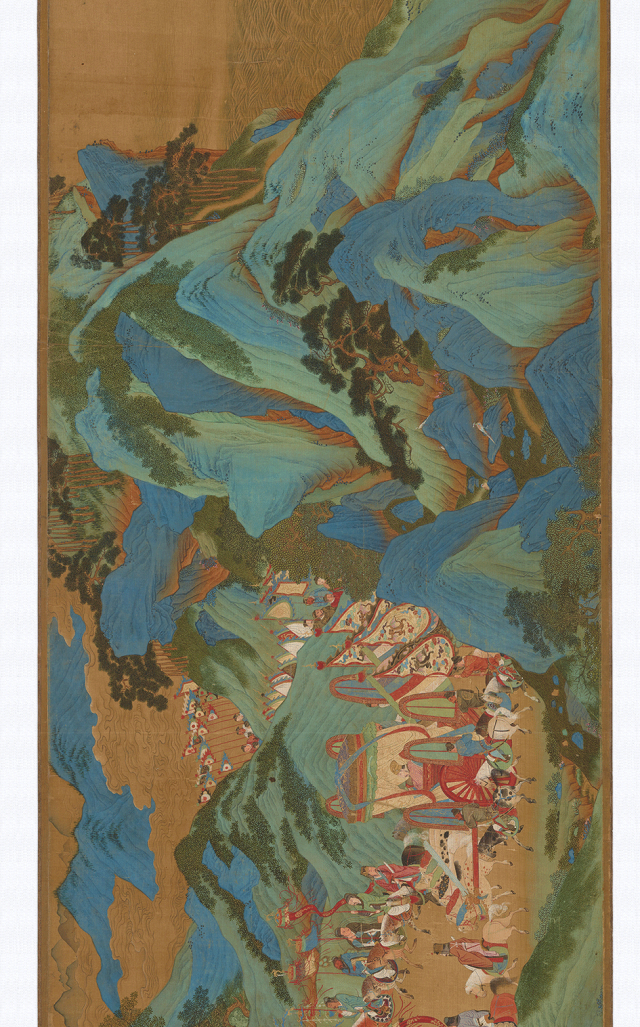

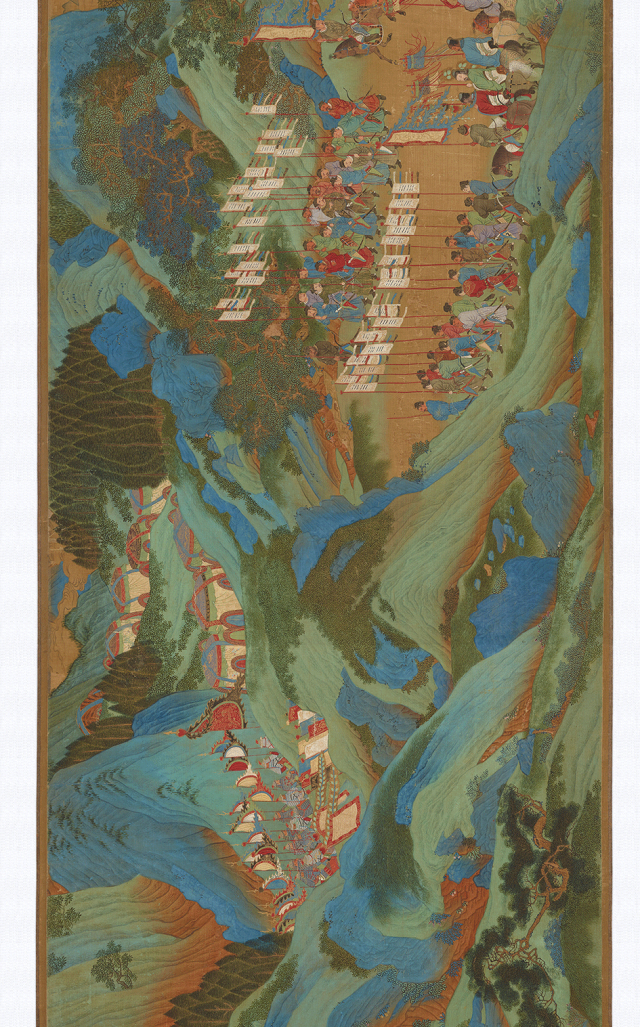

仇英選定以司馬相如氣勢(shì)恢宏的《子虛賦》《上林賦》(尤重《上林賦》所載天子狩獵盛況)為藍(lán)本,創(chuàng)作《子虛上林圖》(又名《天子狩獵圖》),以宏大吉祥場(chǎng)景賀壽。

因需兼顧他作及往返項(xiàng)、周兩家客居、探親等事,創(chuàng)作歷時(shí)漫長(zhǎng)。題跋顯示自嘉靖丁酉(1537)六月始,至壬寅(1542)八月方成,歷時(shí)六年,然未誤壽期。

此作為仇英青綠重彩精品巨制,長(zhǎng)約12米,寬0.5米。布局精嚴(yán),技藝超群,盡顯其才識(shí)膽略。周鳳來(lái)得畫(huà)大喜,重酬千金并盛宴款待。

然嚴(yán)嵩父子聞此名跡在周府,即遣嚴(yán)世蕃索要。周氏以早備之摹本應(yīng)對(duì),暫渡危機(jī)。然恐事泄招致滅門(mén)之禍,周鳳來(lái)攜全家及真跡連夜逃亡,不知所蹤,《子虛上林圖》遂湮沒(méi)無(wú)聞。

而今存世《子虛上林圖》卷多屬后世摹本,大抵為明代蘇州片所繪。雖仇英為周鳳來(lái)所制真跡已佚,然其歷時(shí)六載創(chuàng)作,期間或另有版本流出,為蘇州片所得并傳摹,遂致后世多版本《上林圖》并行于世。

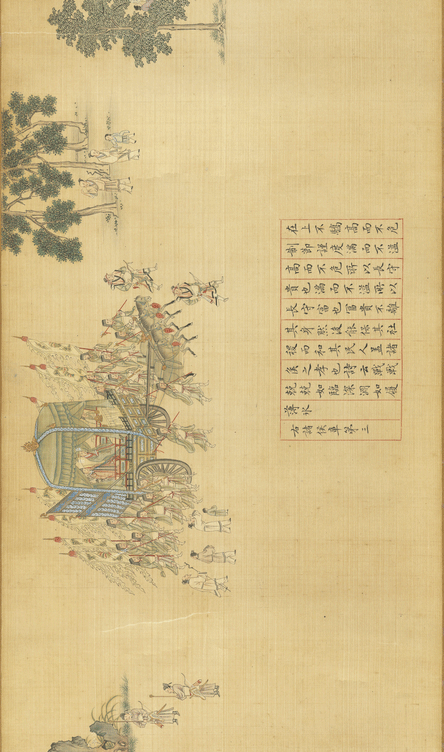

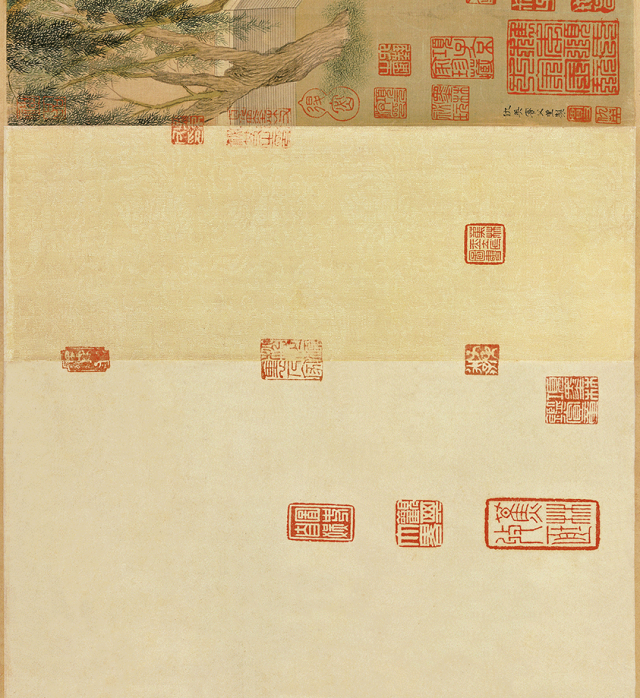

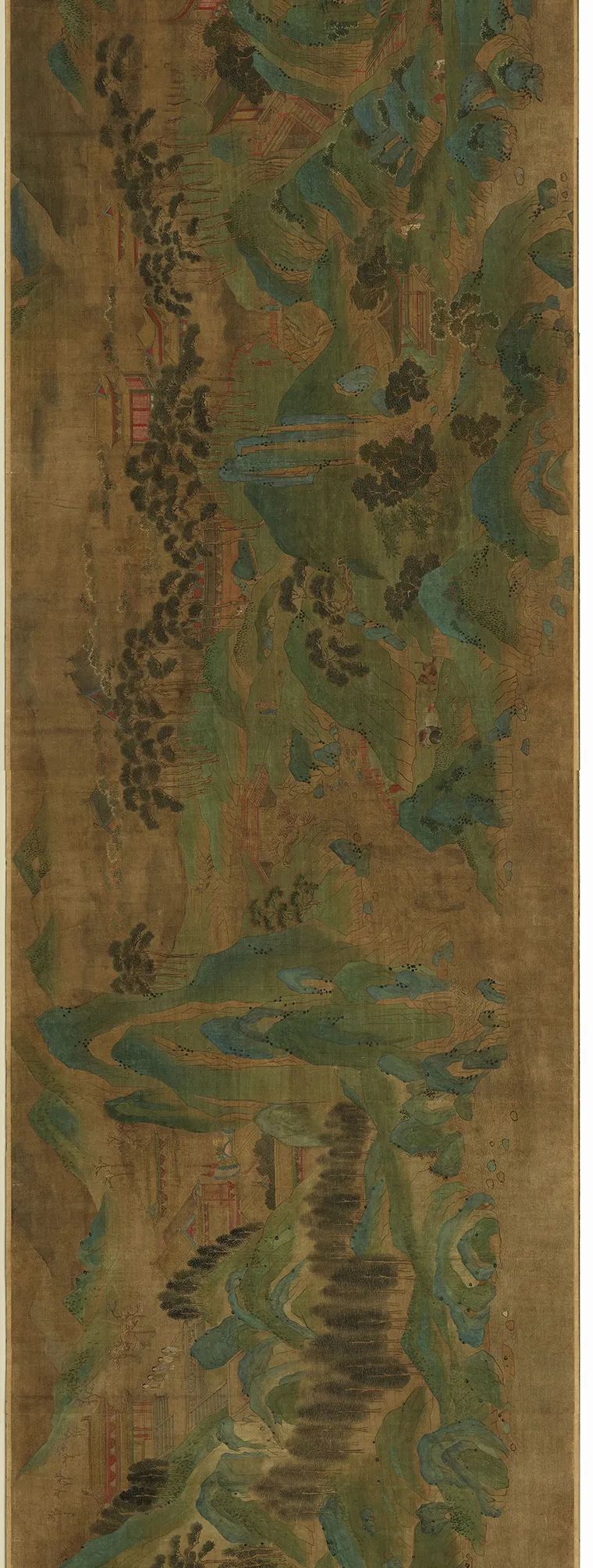

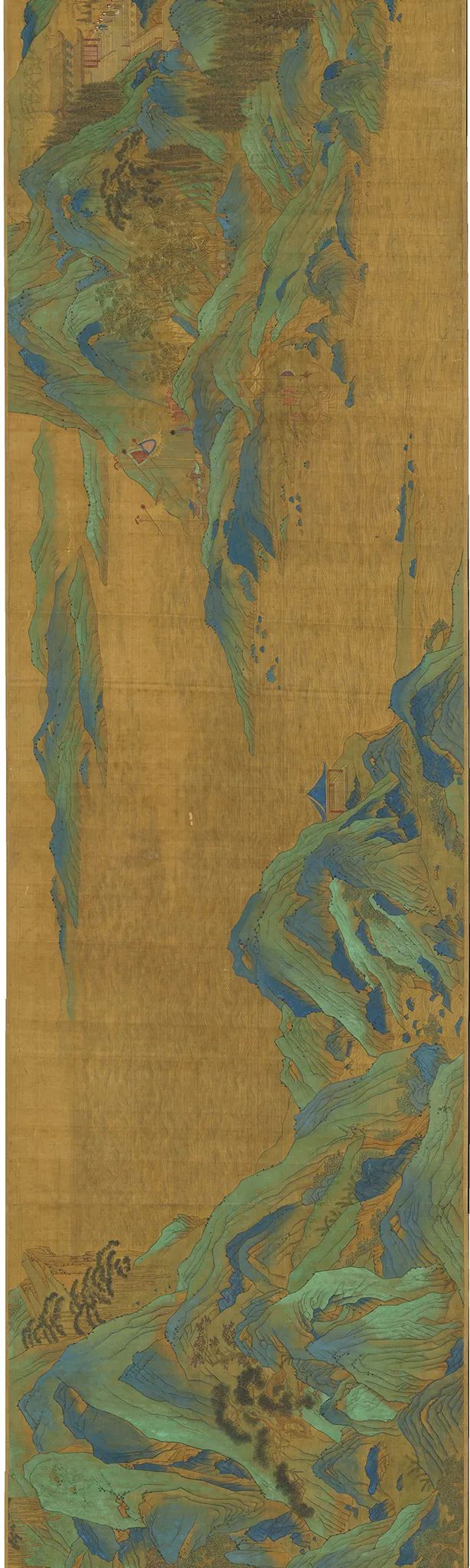

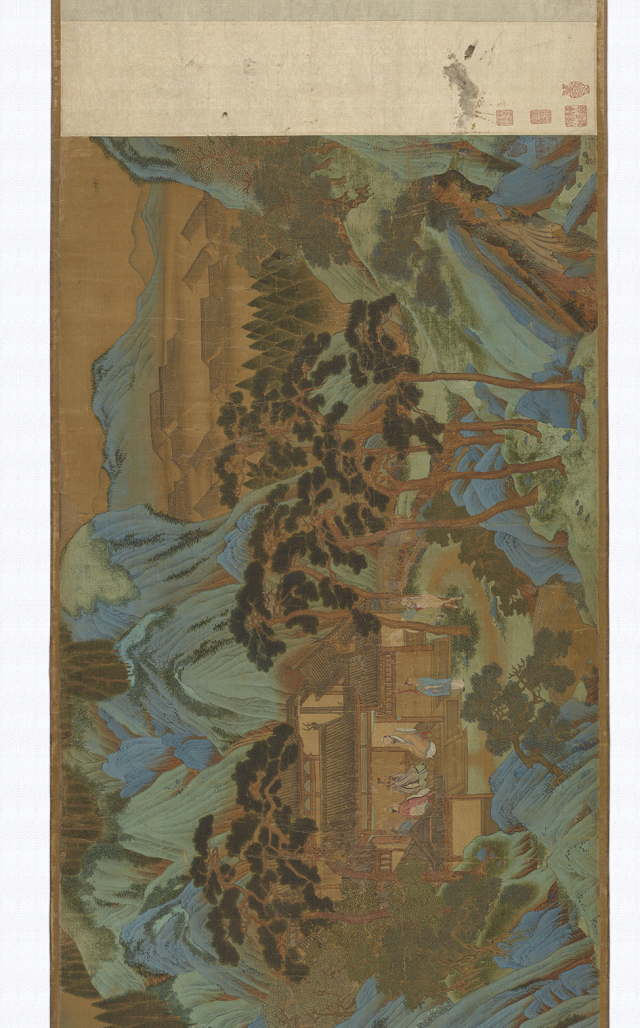

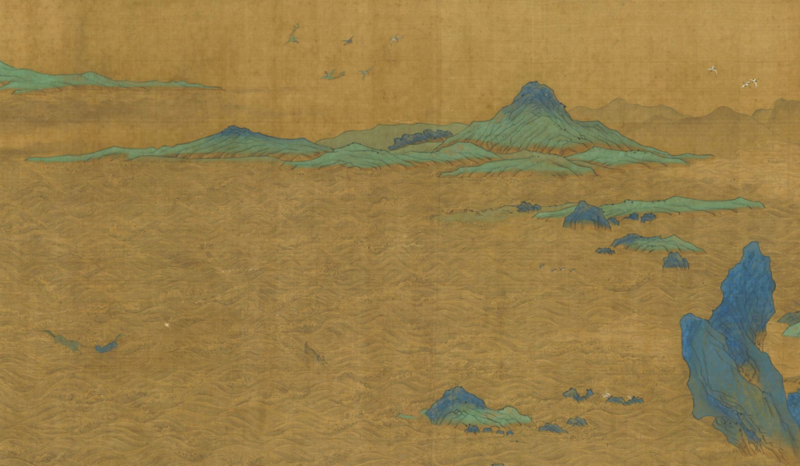

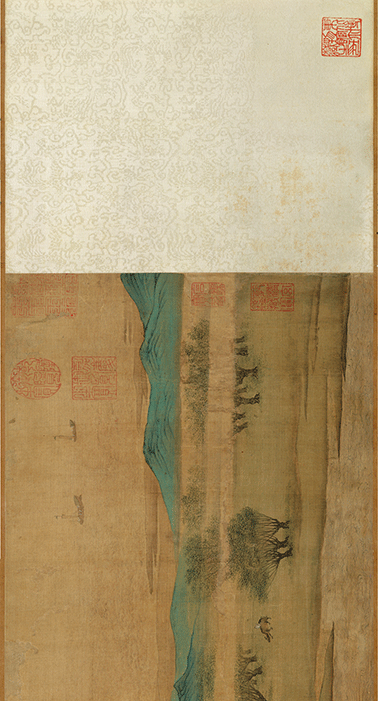

名稱(chēng): 上林圖卷

作者: 趙伯駒

尺寸:本幅:44x1169.4cm;

隔水一:16.2cm;隔水二:16.2cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 臺(tái)北故宮博物院

藝術(shù)時(shí)期: 宋代

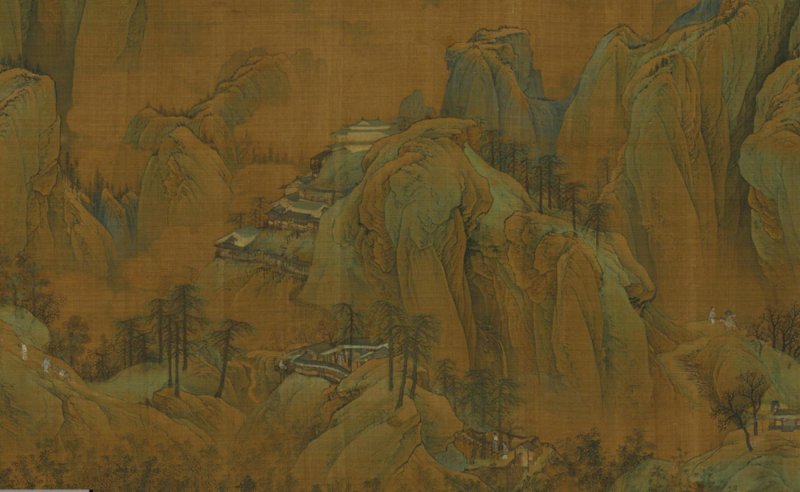

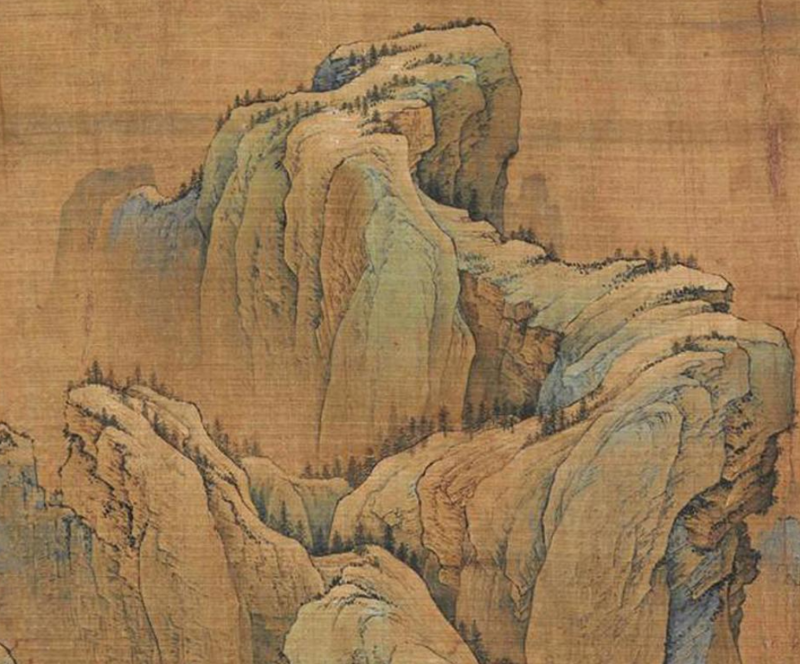

現(xiàn)存所謂北宋趙伯駒《上林圖》,其畫(huà)面結(jié)構(gòu)與仇英《子虛上林圖》高度相似,均包含宮闈起居、龍舟出行、乘輦登山、狩獵典禮、登臺(tái)觀海等部分。此現(xiàn)象引出一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題:若仇英之作確屬自創(chuàng),則此趙伯駒款《上林圖》極可能為明代蘇州片所托名偽造;若趙伯駒此作為真,則仇英之作乃以其為框架,刻意強(qiáng)化皇家威儀,以密集鋪陳的旌旗儀仗、金碧樓臺(tái)、百獸奔突場(chǎng)面(人物逾千)、濃艷設(shè)色(“發(fā)翠豪金,綜丹縷素”)營(yíng)造視覺(jué)奇觀,這種對(duì)敘事“可讀性”的追求,正契合明代市民文化的審美偏好。

趙伯駒《江山秋色圖》中的山體

趙伯駒(傳)《上林圖》中的山體

趙伯駒《江山秋色圖》中的建筑與人物

趙伯駒(傳)《上林圖》中的山體與人物

趙伯駒《江山秋色圖》中的山頭

趙伯駒(傳)《上林圖》中的山頭

然而,對(duì)比趙伯駒真跡《江山秋色圖》可見(jiàn),其山水畫(huà)中人物僅為點(diǎn)景,而此《上林圖》則大幅強(qiáng)化人物活動(dòng)。更重要的是技法差異:趙伯駒善用細(xì)膩的小斧劈皴展現(xiàn)山勢(shì),輔以刮鐵皴側(cè)鋒微擦塑造堅(jiān)硬山石體積感;而此畫(huà)山體卻采用類(lèi)似米點(diǎn)皴的溫潤(rùn)皴法(更適用于南方山水)。基于此構(gòu)圖、人物比重及技法特征(尤其山石皴法)與趙伯駒典型風(fēng)格及時(shí)代不符,此畫(huà)當(dāng)屬明代蘇州片托名趙伯駒的仿作。此現(xiàn)象恰恰反證了仇英《子虛上林圖》影響之巨——其風(fēng)格與題材之盛,竟驅(qū)動(dòng)蘇州片據(jù)此偽造出一幅僅存于文獻(xiàn)記載的“趙伯駒”《上林圖》。

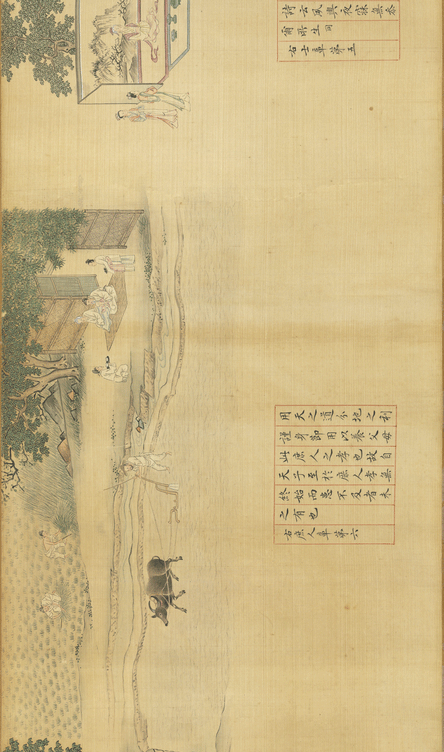

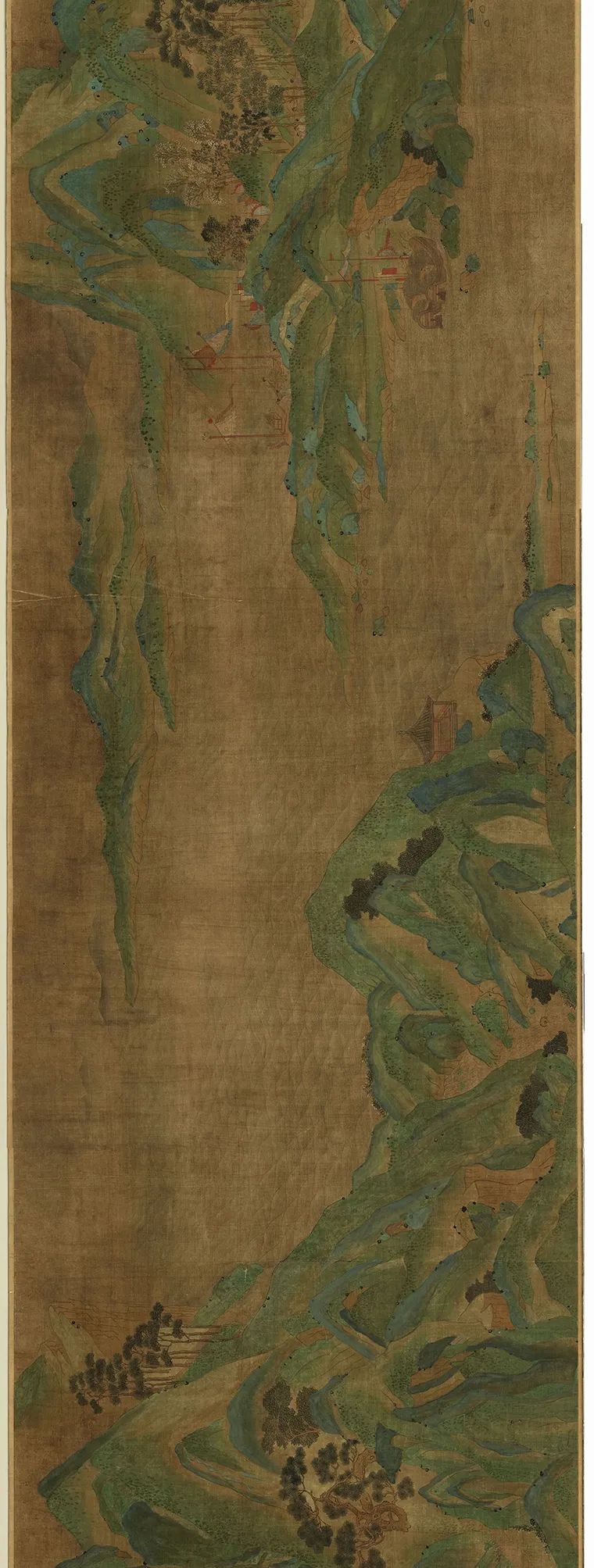

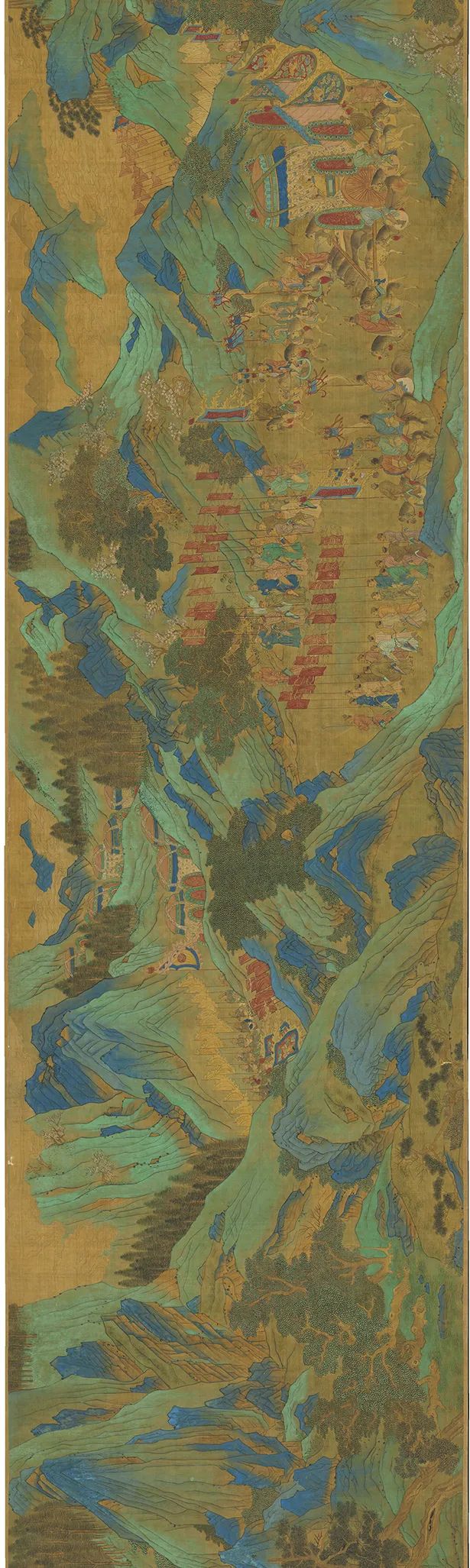

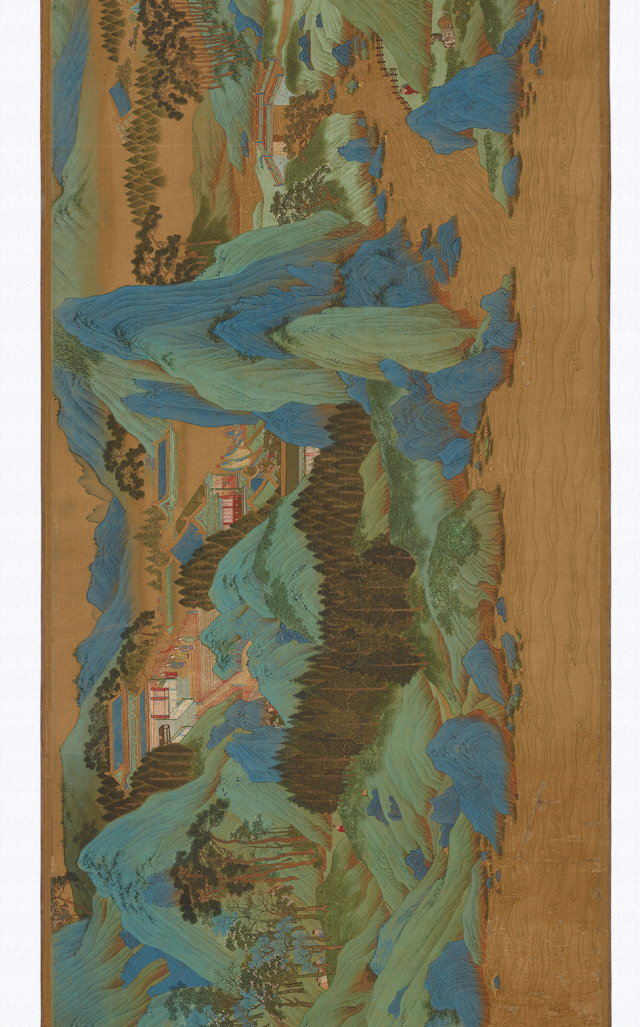

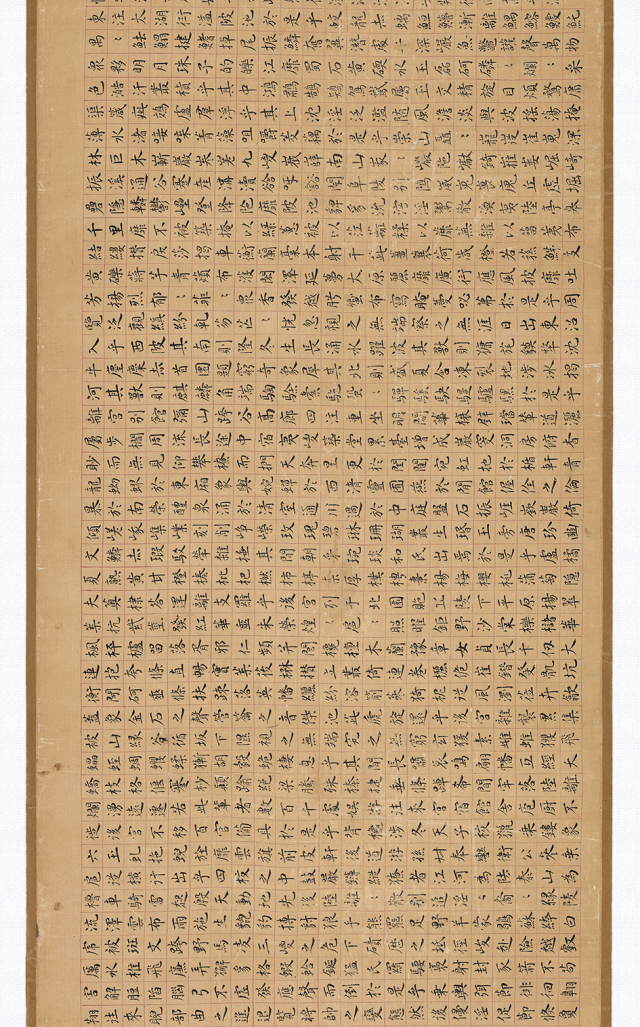

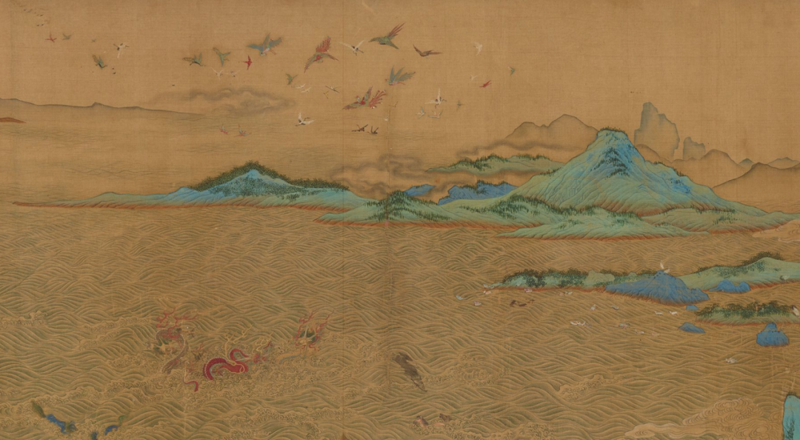

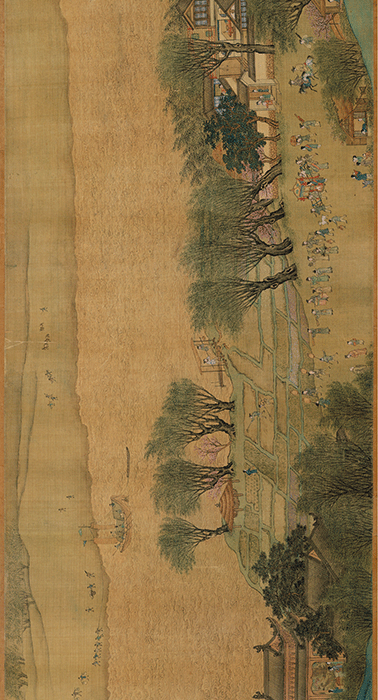

名稱(chēng):上林圖卷(臺(tái)北故宮博物院藏)

作者: 仇英

創(chuàng)作時(shí)間:明世宗嘉靖二十一年(1542年)

尺寸:本幅:44.8x1208cm;隔水一:14.1cm;

隔水二:14cm;拖尾:44.8x260.3cm

材質(zhì):本幅:絹本設(shè)色;拖尾:紙本墨筆

收藏機(jī)構(gòu): 臺(tái)北故宮博物院

藝術(shù)時(shí)期: 明代

名稱(chēng):上林賦圖卷(弗利爾美術(shù)館藏)

作者: 仇英

尺寸:畫(huà)心:44.9x1281.1cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 弗利爾美術(shù)館

藝術(shù)時(shí)期: 明代

臺(tái)北故宮與弗利爾美術(shù)館所藏兩幅《上林圖》在畫(huà)面構(gòu)成上高度相似,僅有細(xì)微差異,表明二者極可能源自同一粉本。嚴(yán)格鑒別或需依賴(lài)文徵明題寫(xiě)之《上林賦》書(shū)法特征,然筆者不擅書(shū)道,故不作定論,姑且視兩作為同一時(shí)代、同一粉本下的蘇州片產(chǎn)物。

臺(tái)北故宮版《上林圖》中的神獸

弗利爾美術(shù)館版《山林圖》中的神獸

臺(tái)北故宮版《上林圖》中的船只與官員

弗利爾美術(shù)館版《山林圖》中船只與官員

臺(tái)北故宮版《上林圖》中的山間隊(duì)伍

弗利爾美術(shù)館版《山林圖》中山間隊(duì)伍

然就畫(huà)作細(xì)節(jié)觀之,弗利爾本更近原作神韻。其理在于:此作為周鳳來(lái)定制的八旬賀壽之作,需彰顯皇家慶典的宏麗;而臺(tái)北本則側(cè)重文人淡雅之氣,致使其人物造型與色彩運(yùn)用皆顯內(nèi)斂拘謹(jǐn)。

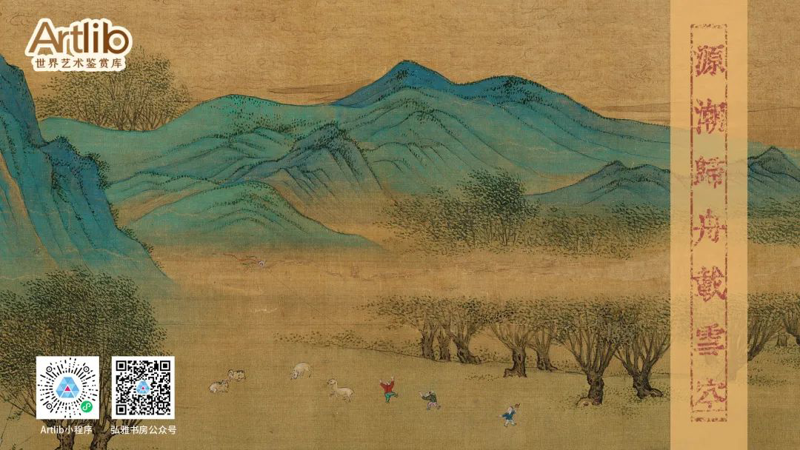

模塊四:源潮歸舟載雪空

若將仇英的職業(yè)生涯劃分為四階段,可為:漆工時(shí)期、臨摹時(shí)期、自主創(chuàng)作時(shí)期與長(zhǎng)卷創(chuàng)作高峰期(或稱(chēng)“長(zhǎng)卷高產(chǎn)期”)。需說(shuō)明,臨摹與自主創(chuàng)作時(shí)期實(shí)相互交融,其作品多基于前人粉本架構(gòu),融入己意,然尚未能全然隨心揮灑。直至所謂“長(zhǎng)卷高產(chǎn)期”(此稱(chēng)謂乃筆者戲擬,實(shí)則其各階段均有長(zhǎng)卷問(wèn)世),仇英因《子虛上林圖》(即《上林圖》)聲名大噪,得以擺脫繁復(fù)訂單束縛,傾注大量時(shí)間專(zhuān)攻周期漫長(zhǎng)、技藝精深的巨幅長(zhǎng)卷創(chuàng)作。

此轉(zhuǎn)向正合仇英本愿:其一,《子虛上林圖》的成功奠定信心;其二,他本人深嗜長(zhǎng)卷的宏大敘事挑戰(zhàn)。這使其終成中國(guó)畫(huà)史上存世長(zhǎng)卷數(shù)量最豐、成就斐然的巨匠之一。也正因此,他終于有機(jī)會(huì)傾力完成其心目中極具挑戰(zhàn)性且堪為經(jīng)典的風(fēng)俗畫(huà)巨制——其版本的《清明上河圖》。

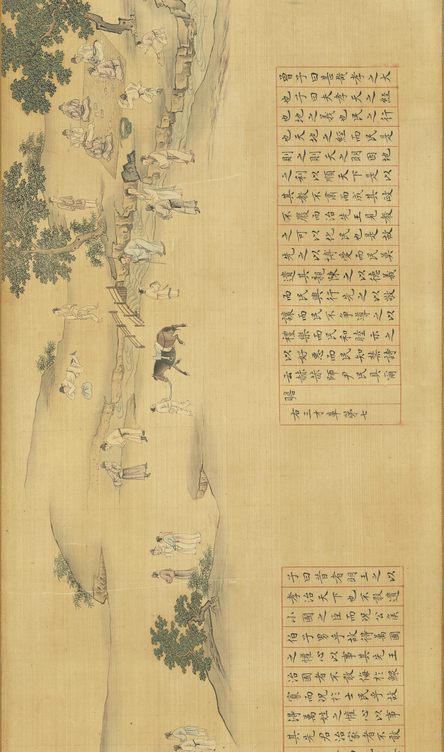

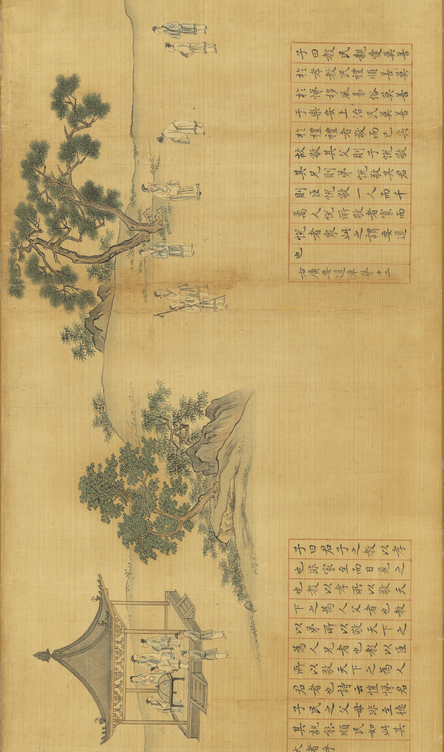

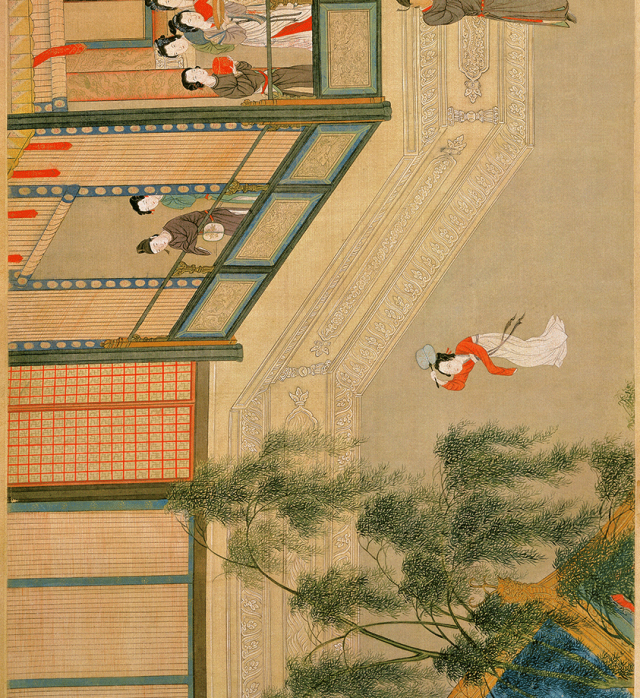

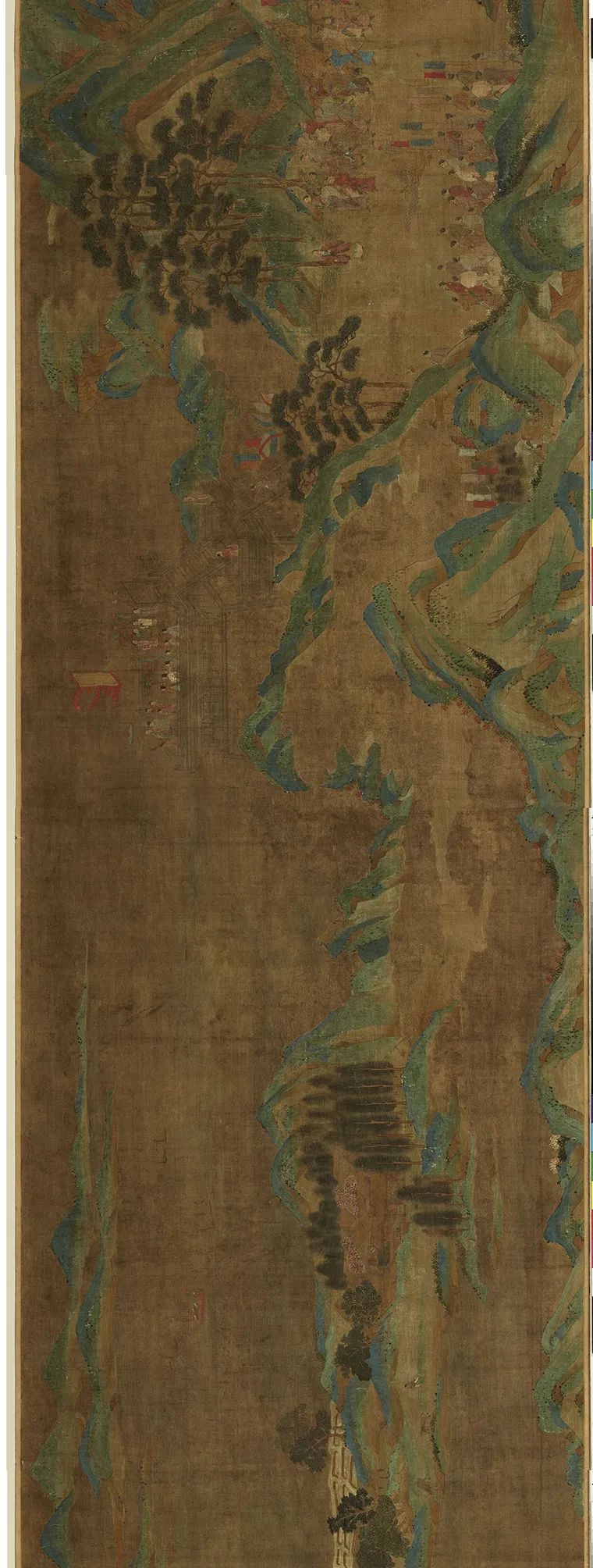

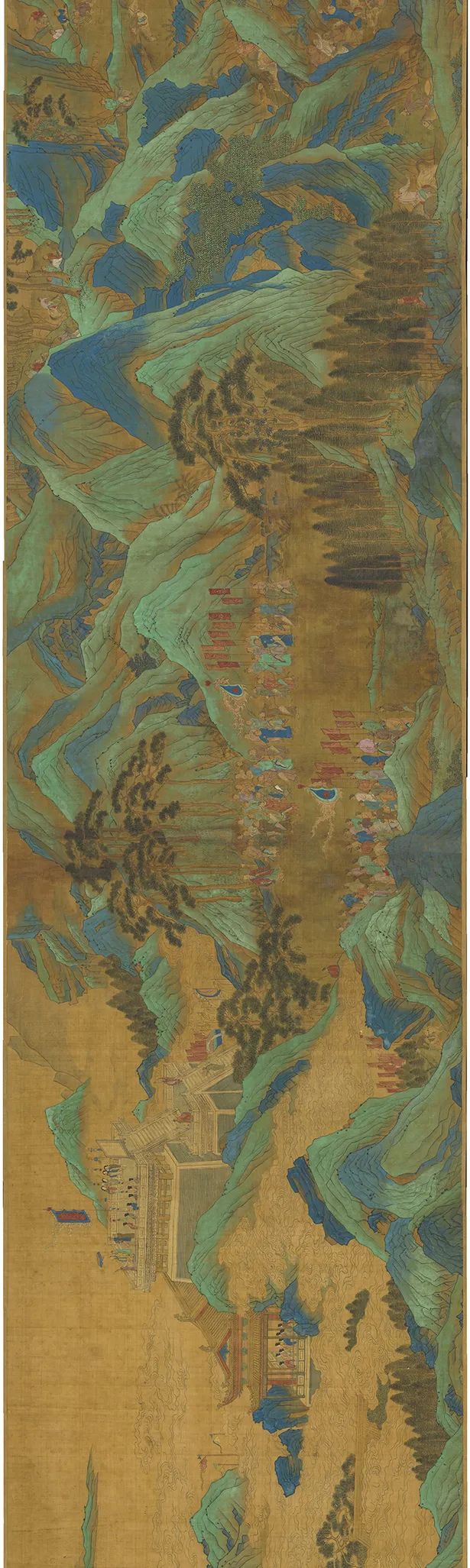

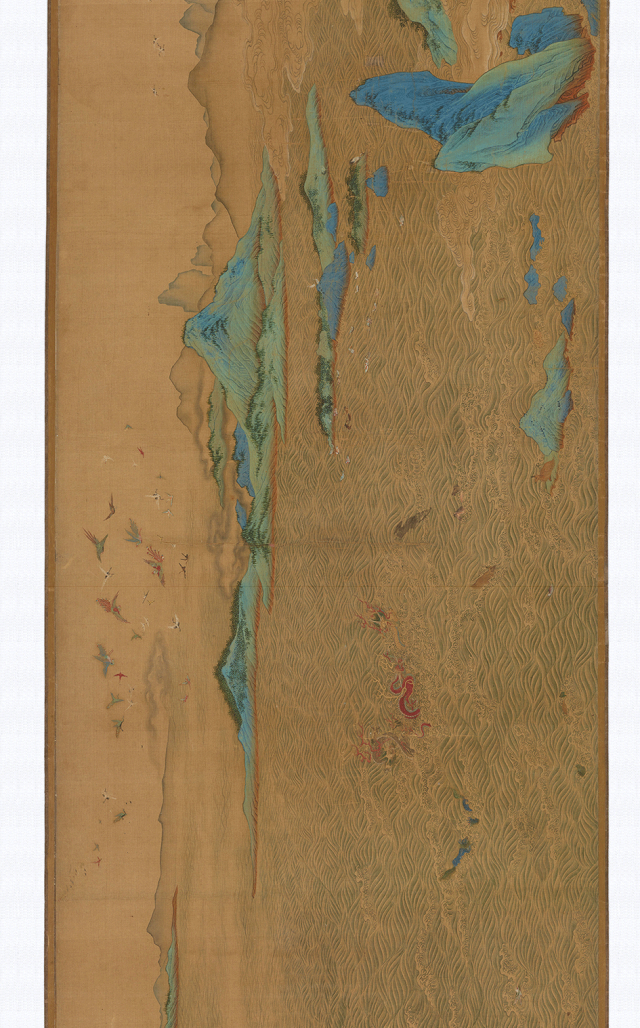

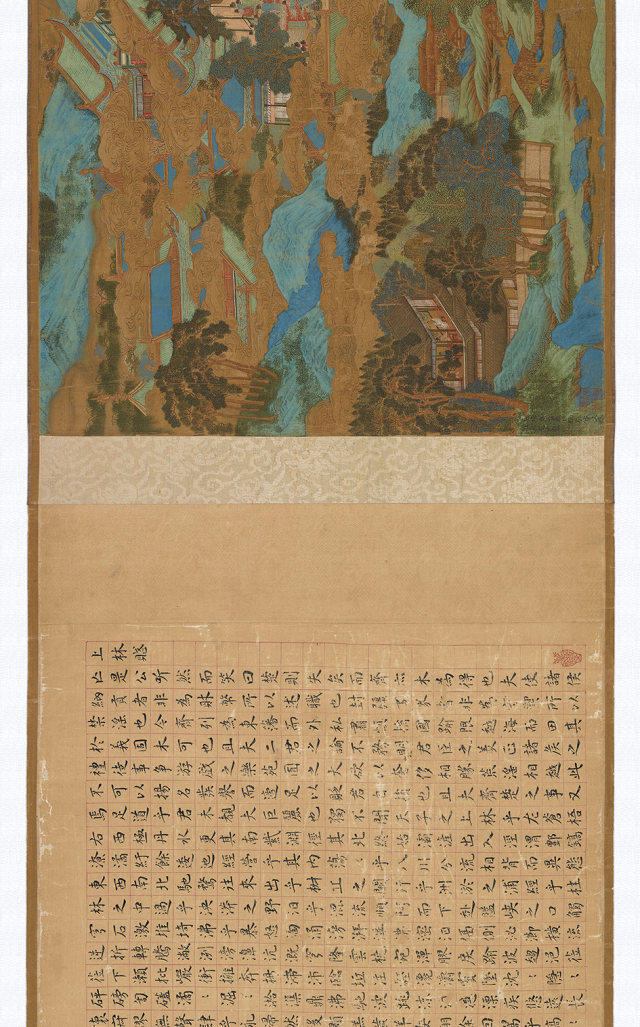

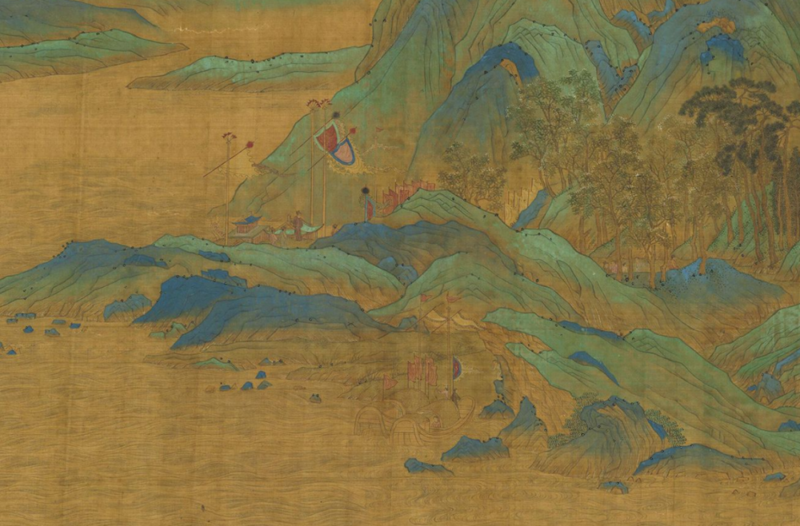

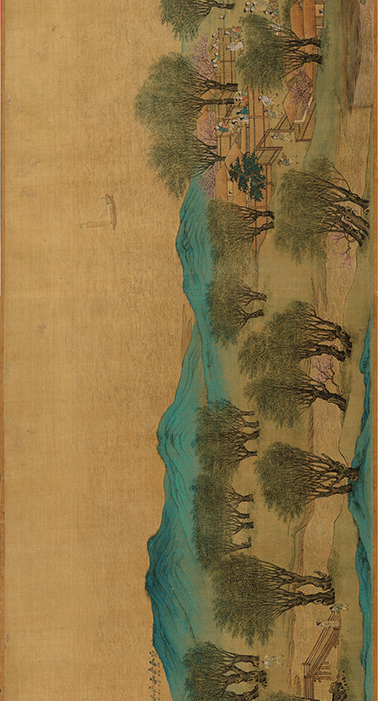

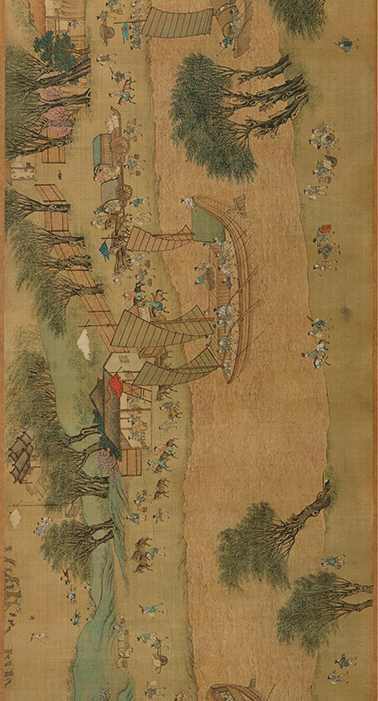

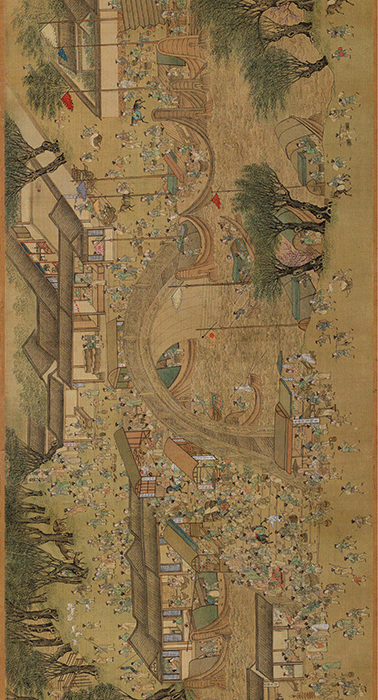

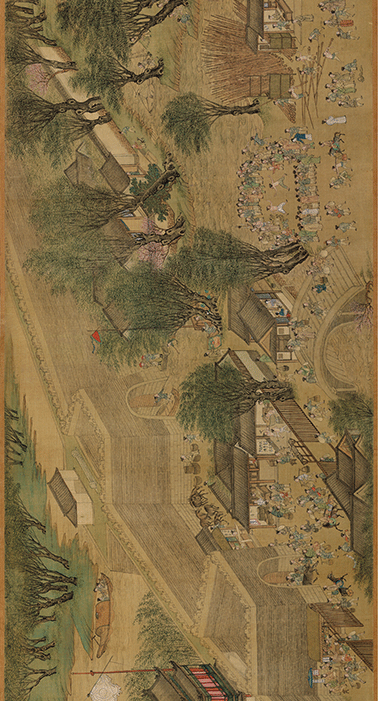

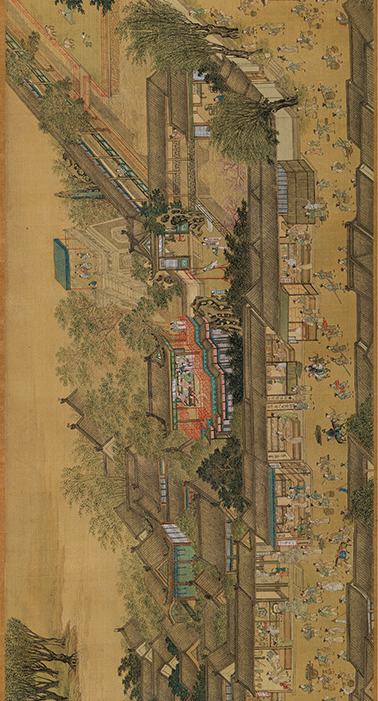

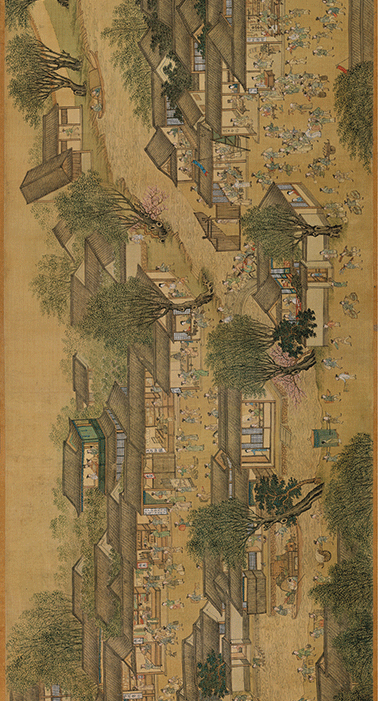

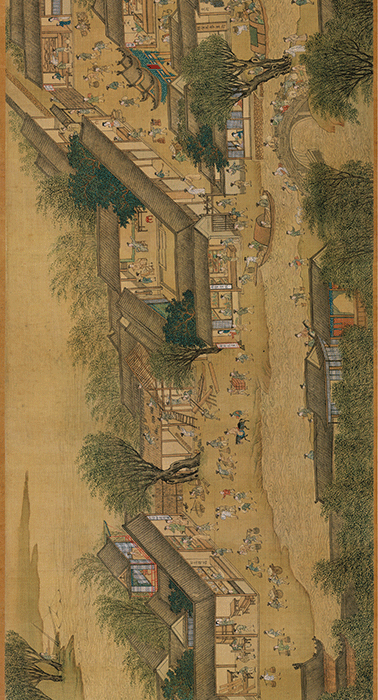

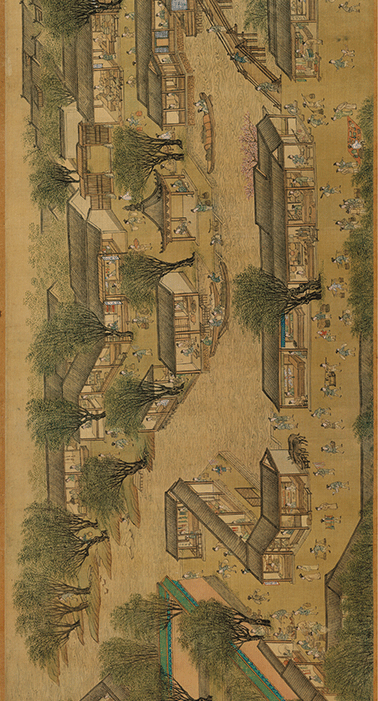

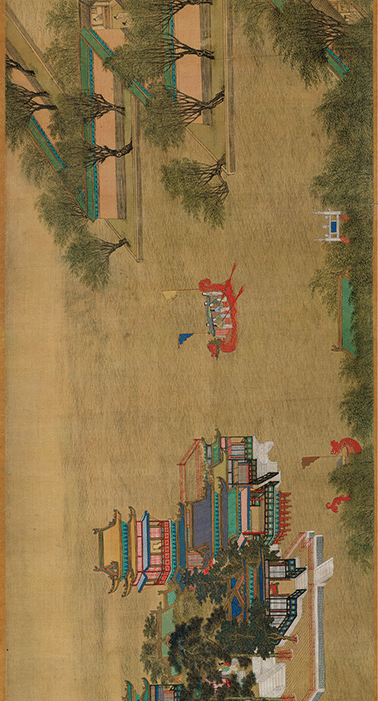

名稱(chēng):仿張擇端清明上河圖卷

作者: 仇英

創(chuàng)作時(shí)間:1543年

尺寸:28.5cmx1007cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 遼寧省博物館

藝術(shù)時(shí)期: 明代

仇英約于嘉靖二十三年(1544年)客居昆山收藏家周鳳來(lái)府邸時(shí),萌生創(chuàng)作《清明上河圖》之意。周氏雖藏遜于項(xiàng)元汴,然據(jù)載亦“多買(mǎi)法書(shū)名畫(huà)…殆可充棟”(張大復(fù)《梅花草堂筆談》),使仇英得以飽覽古籍古畫(huà),涵養(yǎng)日深。張擇端《清明上河圖》摹本在蘇嘉一帶流傳甚廣,仇英極易得見(jiàn),更激發(fā)其創(chuàng)作沖動(dòng)。

然其時(shí)仇英正為周母壽誕全力繪制《子虛上林圖》(歷時(shí)六年,1537-1542),故《清明上河圖》計(jì)劃暫擱,或僅作前期構(gòu)思。《子虛》及《漢宮春曉》二巨制的成功,為其駕馭大制作積累了關(guān)鍵經(jīng)驗(yàn)。《清明上河圖》遂成為仇英發(fā)自內(nèi)心、集理想與創(chuàng)造力之大成的巔峰表達(dá)。

此題材極契仇英所長(zhǎng):出身平民,深諳市井生活,描摹民眾百態(tài)駕輕就熟;漆工經(jīng)歷賦予其精準(zhǔn)刻畫(huà)物象動(dòng)態(tài)之能,為一般畫(huà)家所缺;師承周臣、文徵明,人物畫(huà)造詣深厚,無(wú)論單人或群像,情態(tài)動(dòng)作皆精妙;界畫(huà)技藝更勝?gòu)垞穸耍ㄖ枥L工致嚴(yán)謹(jǐn)。

約五十歲(創(chuàng)作盛年)時(shí),仇英以扎實(shí)功力和鮮明個(gè)人風(fēng)格投入此作。身處文人畫(huà)倡“詩(shī)書(shū)畫(huà)三絕”之世,他揚(yáng)長(zhǎng)避短,擇工筆重彩青綠技法,于人物、山水、界畫(huà)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,在明代獨(dú)樹(shù)一幟。《清明上河圖》正是其藝術(shù)最成熟之體現(xiàn),標(biāo)志其晚期風(fēng)格由工麗趨簡(jiǎn)淡,終歸吳派脈絡(luò)。

仇英《清明上河圖》(辛丑本)以工筆重彩集山水、人物、花木、禽鳥(niǎo)、兵戎、御苑、樓閣之大成,描繪明代蘇州盛世風(fēng)華,盡展其卓絕才情。全卷結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),布局疏密得當(dāng)。青綠山水首尾呼應(yīng),自然流暢;人物情節(jié)與景致交融,氣勢(shì)恢宏。所繪1497個(gè)人物,雖小僅兩厘米左右,卻生動(dòng)詼諧,神態(tài)各異,栩栩如生。御園、官邸、宅院、商街、店鋪、拱橋等建筑錯(cuò)落有致,蔚為壯觀。園林花木、禽鳥(niǎo)走獸點(diǎn)綴其間,生機(jī)盎然。社會(huì)百態(tài)盡收眼底,洋洋大觀,令人嘆為觀止。

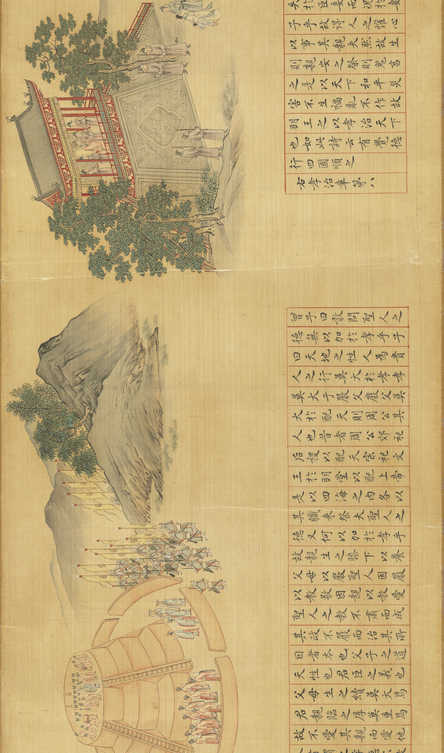

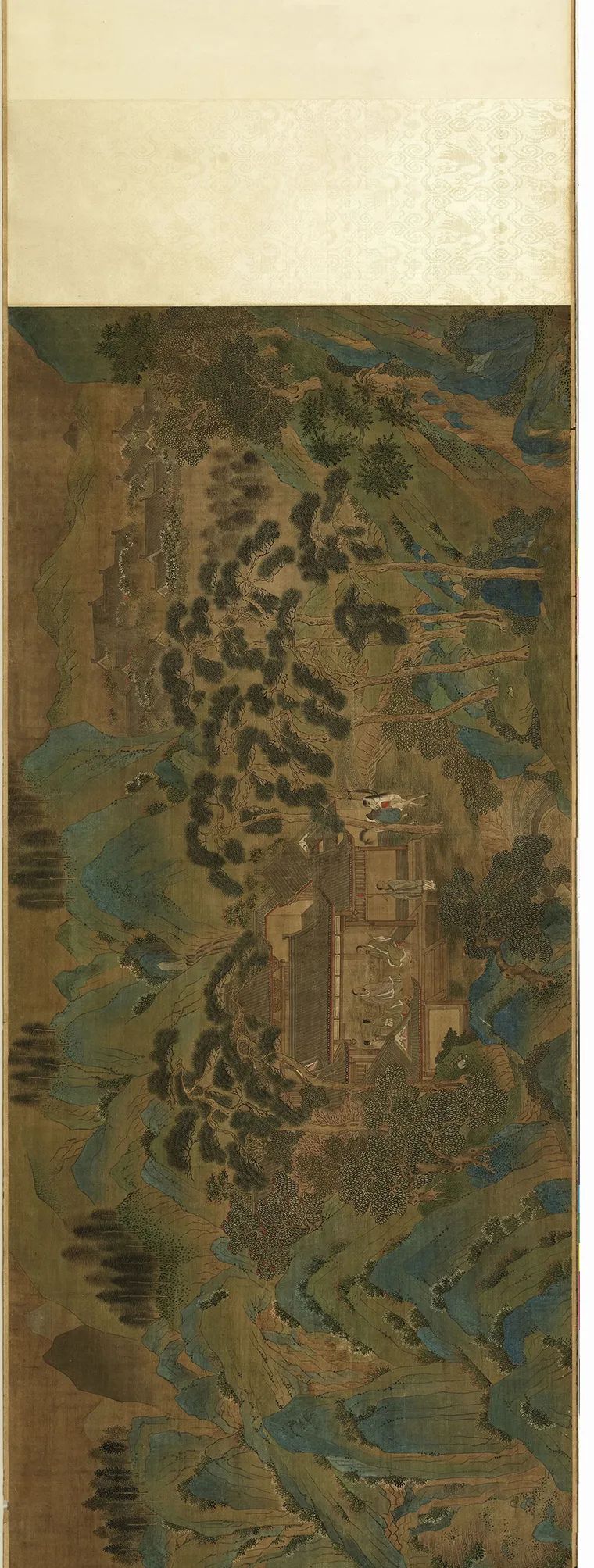

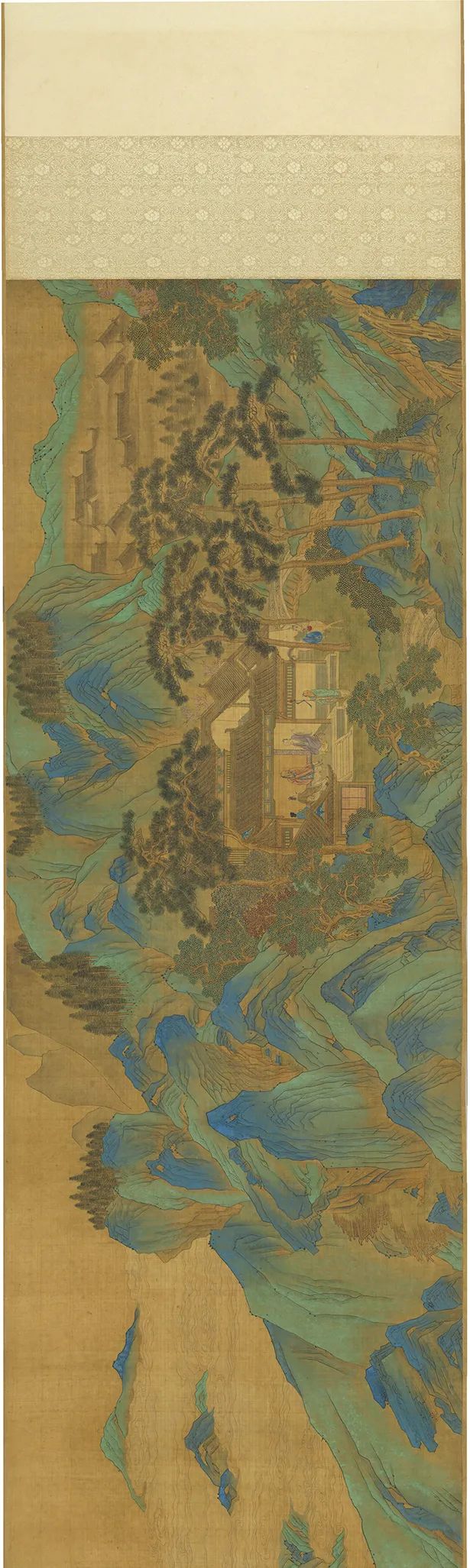

名稱(chēng):劍閣圖

作者: 仇英

尺寸:橫101.9cm,縱295.4cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 上海博物館

藝術(shù)時(shí)期: 明代

仇英以專(zhuān)精青綠山水著稱(chēng),其《劍閣圖》軸堪稱(chēng)代表作,全憑個(gè)人創(chuàng)作(無(wú)古本可摹)。該作深得詩(shī)意,技法上承南宋李劉畫(huà)派之嚴(yán)謹(jǐn),山石樹(shù)木刻畫(huà)精微,尤其峰頂結(jié)構(gòu)繁復(fù)而層次分明。畫(huà)面氛圍凄冷蕭颯(以赭、螺青為主色),反襯行人無(wú)畏險(xiǎn)阻的勇氣。仇英更將山水與界畫(huà)完美融合,橋梁樓閣皆工致非常。

其色彩輝煌的秘訣在于獨(dú)特技法:運(yùn)用“罩染法”(底色干后覆透明色)并結(jié)合“三礬八染”(刷膠礬固色托色),使有限純度的顏料疊加出艷麗效果。為避免色彩沖突,他巧妙運(yùn)用濃墨輪廓線分割色塊(如山石與樹(shù)干交界),并輔以金銀光澤色(如樹(shù)枝積雪處涂銀、山石點(diǎn)金)增添金碧輝煌之感,既醒目又和諧,強(qiáng)化了畫(huà)面精神與視覺(jué)張力,確立了其明代青綠山水典范地位。

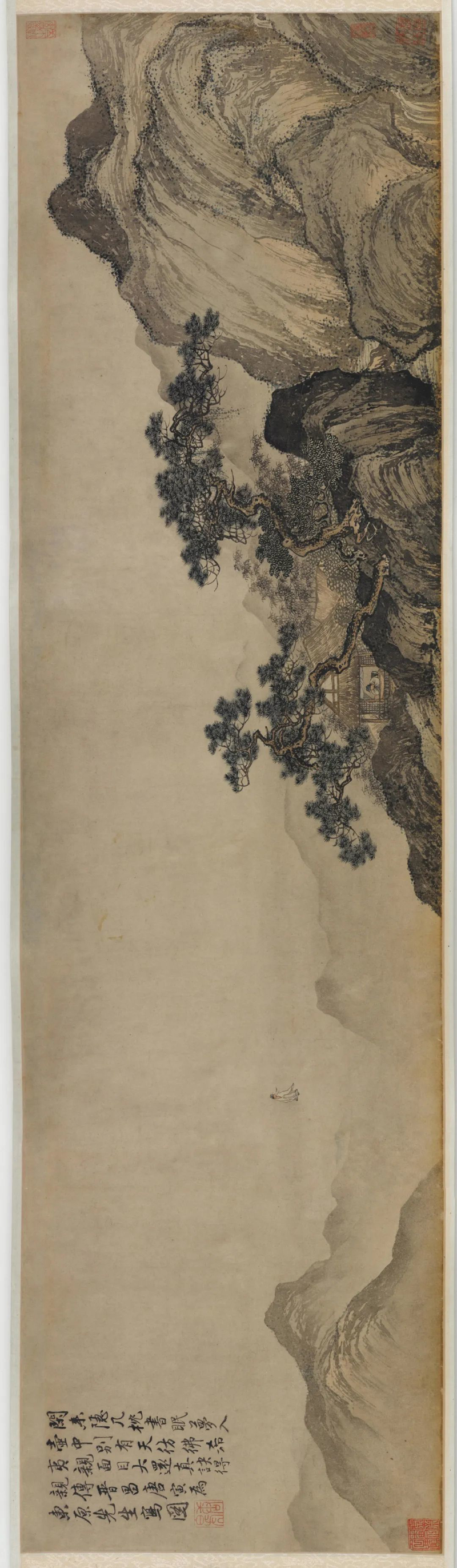

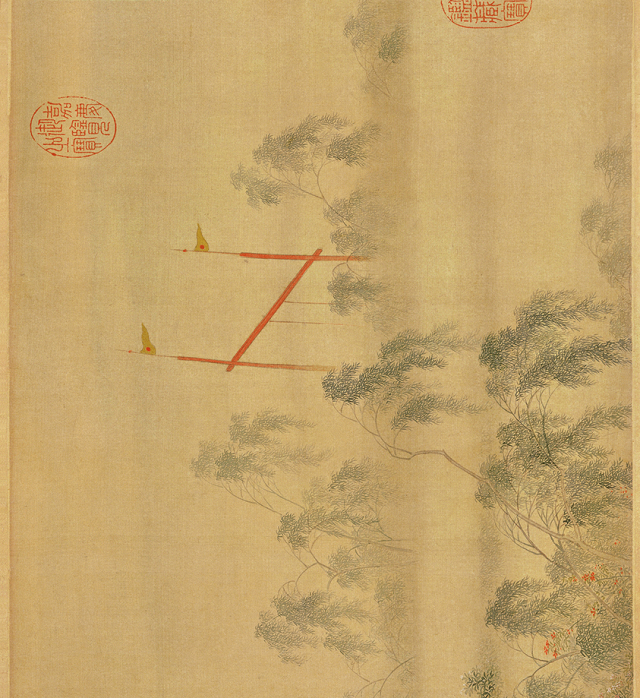

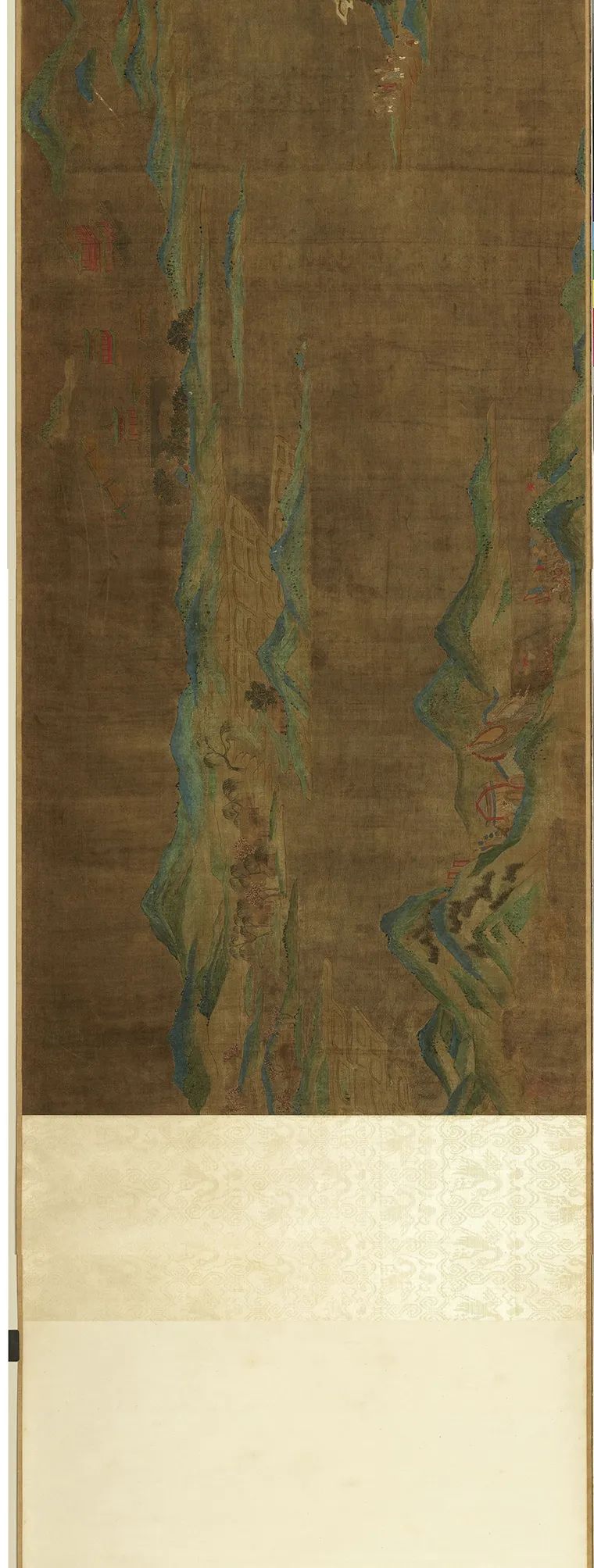

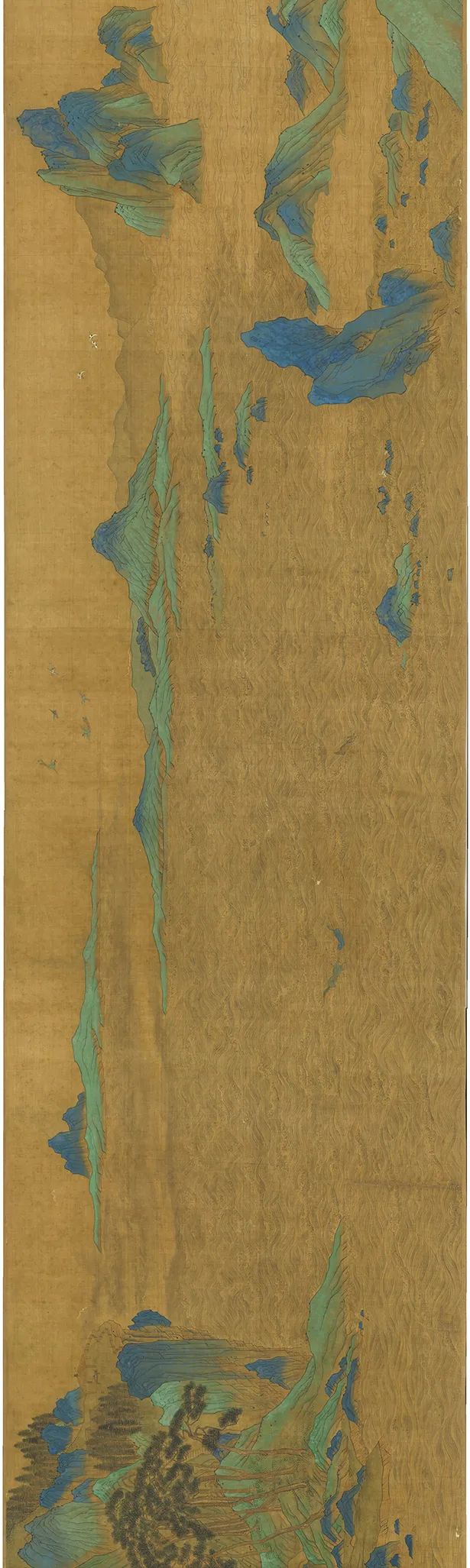

名稱(chēng):赤壁圖卷

作者: 仇英

創(chuàng)作時(shí)間:1548年

尺寸:26.1cmx292.1cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu): 遼寧省博物館

藝術(shù)時(shí)期: 明代

仇英《赤壁圖》是其青綠山水又一杰作,傳世有遼博、上博絹本短卷及《石渠寶笈》著錄紙本長(zhǎng)卷。后者構(gòu)圖更豐,增山間夜景,以石青、石綠為主,布局爽朗,筆致工細(xì),敷色清麗,技法純熟,堪稱(chēng)佳作。

現(xiàn)存唯一具跡為遼博藏絹本(1548年作,91x26cm)。仇英一反慣常工麗畫(huà)風(fēng),以淡雅筆墨描繪蘇軾《后赤壁賦》意境:秋夜扁舟緩行于空蒙江天,遠(yuǎn)山近壁斜伸,雜木蒼勁,營(yíng)造出“白露橫江,水光接天”的遼闊靜謐。

然細(xì)品之下,畫(huà)面流露的更多是仇英自身的嫻雅適意,而非蘇軾的孤冷曠達(dá)。這源于其不同的人生經(jīng)歷與心境。此作雖為仿前人題材,卻注入獨(dú)特平和視角,成為其融合詩(shī)意與個(gè)人風(fēng)格的典范。

結(jié)語(yǔ)

后世評(píng)價(jià)中,常聞仇英之作“過(guò)工”之論。此固有成見(jiàn),亦暗含文人畫(huà)與院體畫(huà)之爭(zhēng)鳴。從“血染朱砂”的漆工生涯,到“焚膏摹盡千家粉本”的沉潛歲月,再到“桃夭劈破千峰墨”的獨(dú)創(chuàng)時(shí)期,仇英雖得文人圈接納,卻難消其內(nèi)里一份“高傲”——慣以“工致”之名,輕附“匠氣”之評(píng)。

然駐足《赤壁圖》前,方見(jiàn)真章。仇英早已褪盡浮名炫色,步入一種超然之境:非文人雅趣的平淡,而是直面人生本真的從容,一種足以消融一切偏見(jiàn)的篤定自信。

正所謂:“吾本桃源,筆鋒所至,桃花自開(kāi)。”