茶出東方——一葉一世界的東方美學(四) | 2025年世界讀書日“藝術(shù)與閱讀”系列展覽活動

來源:發(fā)布時間:2025-06-05 作者:點擊: 次

第四單元

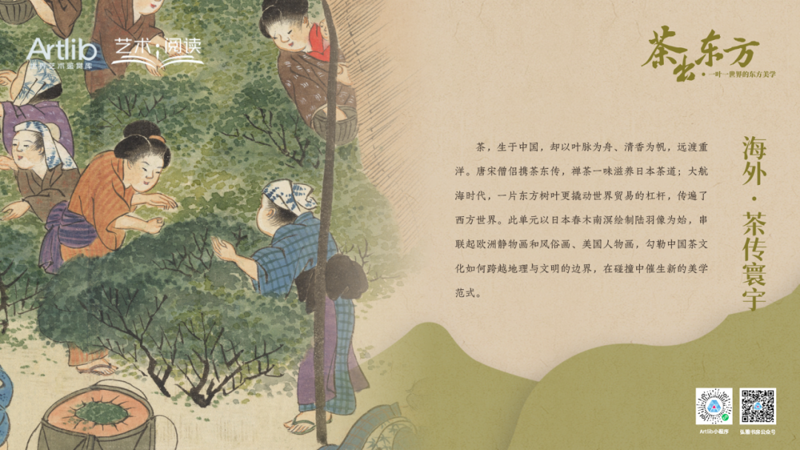

海外·茶傳寰宇

茶,生于中國,卻以葉脈為舟、清香為帆,遠渡重洋。唐宋僧侶攜茶東傳,禪茶一味滋養(yǎng)日本茶道;大航海時代,一片東方樹葉更撬動世界貿(mào)易的杠桿,傳遍了西方世界。此單元以日本春木南溟繪制陸羽像為始,串聯(lián)起歐洲靜物畫和風俗畫、美國人物畫,勾勒中國茶文化如何跨越地理與文明的邊界,在碰撞中催生新的美學范式。

01 陸漸鴻肖像圖軸

作者:[日本]春木南溟

創(chuàng)作時間:1841年

尺寸:不詳

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機構(gòu):桑名市博物館

作品簡介:

長安城暮春的柳絮飄進遣唐使的衣袖時,幾粒茶籽正沉睡在空海大師的經(jīng)匣夾層。公元805年,最澄和尚攜帶著天臺山云霧茶苗返回比叡山,茶樹根系裹挾的不僅僅是江南紅壤,更有一整個盛唐的氣韻。那些最先在京都佛寺后院抽芽的綠葉,已悄然將陸羽《茶經(jīng)》的精神注入東瀛晨鐘。

鑒真東渡的航船上,茶箱與佛像共用檀香防潮。彼時的茶終究是佛門藥餌、宮廷珍玩。隨著嵯峨天皇的離世,日本的飲茶之風漸趨荒廢沉寂,直到一場宋代的暴雨澆醒沉睡的茶種。

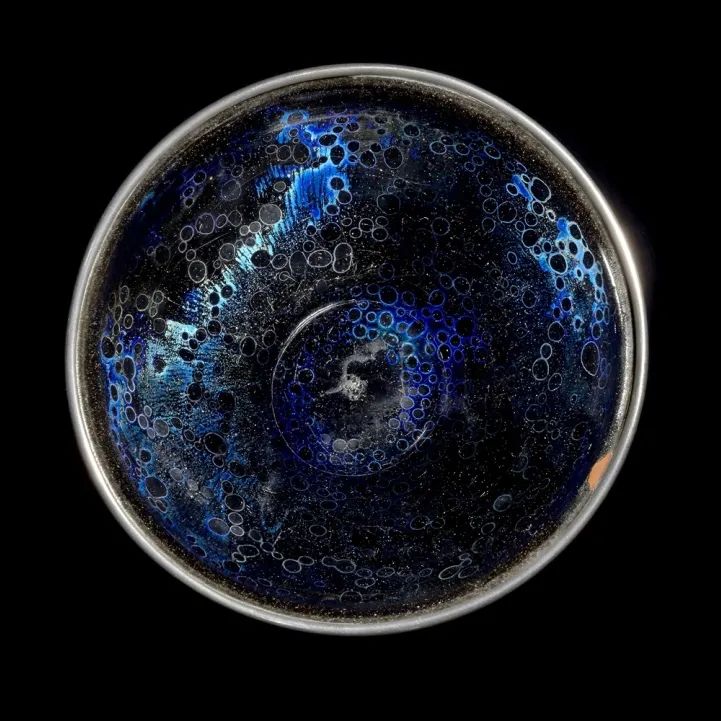

“曜變,建盞之無上神品,乃世上罕見之物,其地黑,有小而薄之星斑,圍繞之玉白色暈,美如織錦,萬匹之物也”。

——[日]《君臺觀左右?guī)び洝?/span>

02 曜變天目茶碗

窯口:建窯

朝代:宋代

尺寸:高6.8厘米,直徑12.3厘米

材質(zhì):陶瓷

收藏機構(gòu):藤田美術(shù)館

作品簡介:

宋代點茶文化興起,并隨之發(fā)展出“斗茶”這種評判點茶技藝高下的比賽,斗茶以茶沫色白為上,與其他茶盞相比,福建建窯的黑釉盞更能襯托茶色,因此在宋代最受推崇。浙江臨安天目山內(nèi)寺院林立,來此修行的日本僧人歸國時,帶回寺院內(nèi)學習到的茶禮、茶儀和茶器,并將從天目山中的寺院帶回的茶碗統(tǒng)稱為“天目”。所謂“曜變”,就是在黑色的底釉上,分布著許多不規(guī)則的耀斑,在光線照耀下,其周圍散發(fā)出以藍色為主的耀眼光芒,捧在手上,如掌中宇宙。而現(xiàn)在世界僅存的三只完整曜變天目盞,都收藏在日本。藤田美術(shù)館所藏的這只盞,曾屬于日本江戶時期的德川家康。

天目山中有一座徑山寺,日本僧人們還將徑山茶宴儀式和飲茶方法也一并帶回日本廣為傳播,徑山茶宴便成了日本茶道公認的淵源之一。

03 宇治制茶之圖(局部)

作者:[日本]齋藤玄就

創(chuàng)作時間:1803年

尺寸:32.1×1647.8cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機構(gòu):大都會藝術(shù)博物館

作品簡介:

這套圖冊細致記錄了京都附近宇治種植的綠茶生產(chǎn)過程的每個階段,此處展示的是茶葉采摘的過程。公元1191年,為研究南方禪宗而遠渡中國的榮西禪師歸國后,帶來了宋朝的茶道,并將茶種帶回宇治種植,培植了至今被稱日本第一名茶的宇治茶。

到了15世紀,宇治茶受到京都天皇及足利將軍家等的保護,成為日本的頂級品牌。十六世紀下半葉,宇治開發(fā)了一種新的茶葉種植方法,日本“茶圣”千利休將茶道推向了極致,也發(fā)揚了宇治的抹茶。十八世紀時,京都文人也經(jīng)常舉行煎茶聚會。

04 女子圍爐煮茶圖

作者:[日本]葛飾北齋

創(chuàng)作時間:1816年

尺寸:21.4×19.1cm

材質(zhì):木版畫

收藏機構(gòu):大都會藝術(shù)博物館

作品簡介:

日本封建社會晚期的江戶時代(17-19世紀),由于經(jīng)濟增長,城市里出現(xiàn)了市民文化,市民階層對藝術(shù)品的需求量增大,木版畫浮世繪也因此興起,浮世繪的性質(zhì)如同當今的海報或雜志,其中有不少描繪飲茶、茶館等內(nèi)容的作品。葛飾北齋便是江戶時代著名的浮世繪畫家。

在這件作品中,兩名女子和一名孩童圍著木箱火爐烤火,右邊的女子一手提茶壺,一手擦拭,地上的圓形托盤上還擺著茶碗等茶具。茶也成為江戶時期日本市民生活中的一部分。

05 梧下試茗圖軸

作者:[日本]中林竹洞

創(chuàng)作時間:1840年

尺寸:108.8×44.1cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機構(gòu):大都會藝術(shù)博物館

作品簡介:

中林竹洞是日本江戶時期南畫畫家,尤其受到中國元代水墨畫和倪瓚繪畫風格的影響。這件作品名為《梧下試茗圖》,畫中兩位老者分別坐在蒲團上,對坐飲茶,畫面下方的小童正在給茶爐扇風,爐上茶壺中似飄來幽幽茶香。單看作品,同中國古代繪畫在風格上幾乎沒有分別。從中我們既可以看到茶對日本文化的影響,也能夠看到中國古代繪畫對日本繪畫的影響。

06 壁架上的銀壺和茶罐

作者:[荷蘭]彼得·范·羅斯特拉滕

創(chuàng)作時間:1675—1700年

尺寸:25×20.5cm

材質(zhì):木板油畫

收藏機構(gòu):荷蘭國立博物館

作品簡介:

荷蘭是歐洲最早將中國茶葉輸入歐洲的國家,1607年,荷蘭商人從廣州購入一批茶葉,在澳門裝貨出港,直到1610年才抵達阿姆斯特丹港口。此時的荷蘭人或許還沒有意識到,這批茶葉將在歐洲掀起一場新的潮流,并極大地改變歐洲人的生活方式。

17世紀是繪畫藝術(shù)的黃金時代,依靠著海外貿(mào)易的迅速擴張和國內(nèi)繁榮的市場經(jīng)濟,荷蘭畫派將創(chuàng)作的焦點轉(zhuǎn)向了豐富多彩的世俗生活,在這類被稱為“奢華的靜物畫”中,我們看到了遠渡重洋進入荷蘭人生活中的中國青花瓷茶杯和宜興紫砂壺。而散落的糖塊表明了歐洲人的味蕾偏好,茶也適應著對方的口味落地生根。

07 下午茶

作者:[比利時]讓·安東·加瑞姆金

創(chuàng)作時間:1778年

尺寸:58.5×93.5cm

材質(zhì):布面油畫

收藏機構(gòu):格羅寧格博物館

作品簡介:

這幅裝飾性風俗畫描繪了18世紀布魯日富裕中產(chǎn)階級家庭的生活畫卷。一名婦女和她六個不同年齡的女兒正在忙著縫紉和縫補,而仆人則將托盤上的茶水和點心送進來。

茶葉在進入歐洲時,價格昂貴,只有上流社會有能力消費享用,因此,我們在描繪荷蘭貴族的日常生活的繪畫中,才能看到他們飲茶的場景。歐洲貴族在下午感到饑餓時,會讓仆人準備茶水和點心,后來這種英國貴族的習慣逐漸變成了一種社交活動,并逐漸從貴族社會擴散開來,成為歐洲文化中重要的一部分。

08 茶會

作者:[荷蘭]威廉·凡·米里斯

創(chuàng)作時間:18世紀

尺寸:42×34cm

材質(zhì):木板油畫

收藏機構(gòu):盧浮宮博物館

作品簡介:

這幅畫描繪了參加茶會的女性場景。一位女性坐在前景中顯眼的位置,專注地注視著她手中的一個小物件。她身著飄逸的淺色長袍。另一位女性坐在一張小桌子旁,似乎正在用紫砂茶壺倒茶。桌子上擺放著幾個茶杯。第三位女性站在背景中,部分被遮擋。右下角可見一只深色的狗。這幅畫的風格是巴洛克時期的典型風格,注重服飾和物品的細節(jié)。

茶葉雖然昂貴,但還是在短短半個世紀風靡了整個歐洲,幾乎歐洲所有上流社會都在喝茶并以此為身份和地位的象征。

09 茶

作者:[英國]喬治·鄧祿普·萊斯利

創(chuàng)作時間:19世紀

尺寸:84×61cm

材質(zhì):布面油畫

收藏機構(gòu):私人

作品簡介:

一位身著十九世紀早期服飾的年輕女子站在鋪著白色亞麻布的桌子對面,端著一把茶壺,面前的托盤中還放有茶杯、奶杯和糖碗等瓷器。

維多利亞時代的英國,茶文化早已成為日常生活的一部分。自17世紀初期茶葉傳入英國以來,茶逐漸成為了上層社會的象征,也被廣泛融入中產(chǎn)階級的日常生活。到了19世紀,茶不再是奢侈品,而是每個家庭不可或缺的一部分。從早晨的第一杯茶,到下午的茶會,茶葉在社交和家庭生活中都占據(jù)著舉足輕重的位置。

10 一杯茶

作者:[美國]瑪麗·卡薩特

創(chuàng)作時間:1880年

尺寸:92.4×65.4cm

材質(zhì):布面油畫

收藏機構(gòu):大都會藝術(shù)博物館

作品簡介:

在遙隔大西洋的歐洲彼岸,美國人對茶的追捧絲毫不亞于歐洲人。在1773年的“波士頓傾茶事件”中,中國茶葉也扮演了重要的角色。茶不光融入到美國人的日常生活中,也成為藝術(shù)家們創(chuàng)作靈感的催化劑。

《一杯茶》描繪的是瑪麗·卡薩特的妹妹麗迪雅參加巴黎上流社會女性專屬的日常儀式。金邊茶杯和銀勺都是奢侈品,表明畫中人物的社會地位很高。麗迪雅的帽子和手套加強了場景的正式性,并暗示她是一位在別人家里喝茶的客人。麗迪雅身后是一個綠色柳條花盆,里面種滿了白色的風信子花。風信子通常代表美麗和驕傲,這進一步強調(diào)了整個場景的平靜和優(yōu)雅。

11 茶葉

作者:[美國]威廉·麥格雷戈·帕克斯頓

創(chuàng)作時間:1909年

尺寸:91.6×71.9cm

材質(zhì):布面油畫

收藏機構(gòu):大都會藝術(shù)博物館

作品簡介:

帕克斯頓經(jīng)常描繪優(yōu)雅的女性(比如他的贊助人的妻子和女兒)在波士頓漂亮的室內(nèi)休閑的場景,這些房間都是她們自己裝飾和居住的。兩位年輕優(yōu)雅的女士正準備喝下午茶,我們觀察房間內(nèi)的陳設(shè),有很多中式元素的物品,帶有精美雕花的木質(zhì)架,上面還有陶瓷的盤子。

美國人喜愛茶,百年間他們也在接受茶文化,并創(chuàng)造自己的茶文化。1908年,美國人托馬斯·沙利文發(fā)明了袋泡茶,因其方便快捷等優(yōu)點,一直流行至今。

茶葉起源于中國,這片神奇的樹葉承載著東方的文明走向了世界各地,當日本茶室懸掛“和敬清寂”的墨跡,當英倫午后響起銀匙碰觸瓷杯的輕響——中國茶葉早已超越物用,成為文明互鑒的符號。茶路所至,不僅是滋味的流轉(zhuǎn),更是東方智慧對世界的無聲滋養(yǎng)。

結(jié) 語

從唐代煎茶的儀式初成,到宋代點茶的極致追求,再至明清泡茶的返璞歸真,茶文化始終是中國文脈的鏡像。丹青中的茶事,不僅是技法的記錄,更是歷代中國人對生命境界的凝望。

茶,這片東方樹葉的旅程,始于神農(nóng)的傳說,盛于唐宋的雅集,歸于明清的性靈,最終在四海綻放異彩。展覽從長安煎茶的青煙,到歐洲茶會的芬芳,試圖呈現(xiàn)的不僅是制茶技法的演變,更是中國文化“外師造化,中得心源”的包容力和自信心。今日重溯茶史,或許能讓我們在端起茶杯時,更深刻地品味:文明的真味,永遠在交流中生長。