茶出東方——一葉一世界的東方美學(xué)(三) | 2025年世界讀書日“藝術(shù)與閱讀”系列展覽活動

來源:發(fā)布時間:2025-06-04 作者:點擊: 次

第三單元

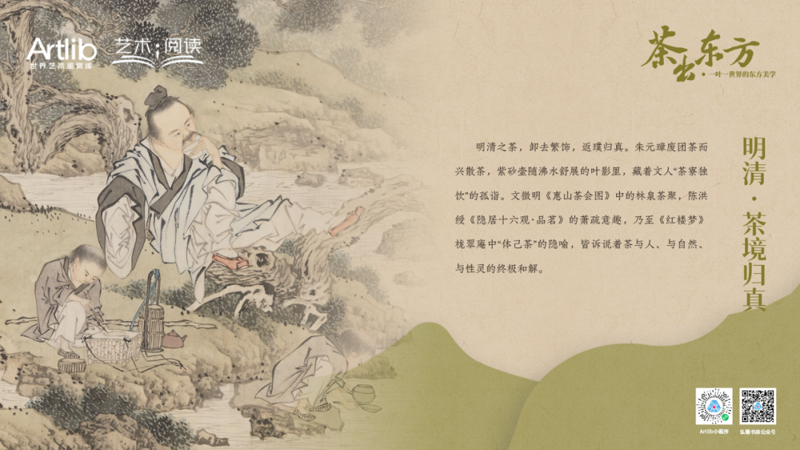

明清·茶境歸真

明清之茶,卸去繁飾,返璞歸真。朱元璋廢團(tuán)茶而興散茶,紫砂壺隨沸水舒展的葉影里,藏著文人“茶寮獨飲”的孤詣。文徵明《惠山茶會圖》中的林泉茶聚,陳洪綬《隱居十六觀·品茗》的蕭疏意趣,乃至《紅樓夢》櫳翠庵中“體己茶”的隱喻,皆訴說著茶與人、與自然、與性靈的終極和解。

01 煮茶圖軸(局部)

作者:王蒙

朝代:元代

尺寸:99×46cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機構(gòu):私人

作品簡介:

當(dāng)趙宋王朝將點茶法推演至精微之境時,卻不曾想到這盞中的乾坤,會在三百年間經(jīng)歷數(shù)次涅槃,最終化作紫砂壺中舒展的春芽。洪武皇帝一紙詔令,碾碎了傳承千年的團(tuán)茶舊夢。《明史·食貨志·茶》載:“太祖以其勞民,罷造,惟令采茶芽以進(jìn)。”明代以降,主流的飲茶方式改點茶為瀹茶,也就是沸水沖泡散茶,在元末明初畫家王蒙的《煮茶圖》中可以看到,已不見了點茶器,而換成了瀹茶器。

02 竹爐山房圖軸(局部)

作者:沈貞

朝代:明代

尺寸:115.5×35cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機構(gòu):遼寧省博物館

作品簡介:

根據(jù)沈貞自題跋可知,這件作品是沈貞與普照法師在竹爐山房相聚,沈貞小酌之后乘興記錄而畫。兩人對坐相談甚歡,一旁的小沙彌正在為他們煎水烹茶。

雖然瀹茶所用的茶器數(shù)量減少了,但明代人對飲茶品質(zhì)的追求卻并未因此而下降。相比唐宋品茗重視儀式,通過繁瑣的程序、講究的器具,得到一種心理的秩序與平衡,明代的茶道則比較重視天機,減少了繁瑣的儀式與道具,順應(yīng)品茗者的心性與興趣,在藝術(shù)創(chuàng)造的樂趣中,追求人生的美好時光的體驗。

03 汲泉煮茗圖軸

作者:沈周

朝代:明代

尺寸:153.7×36.2cm

材質(zhì):紙本墨筆

收藏機構(gòu):臺北故宮博物院

作品簡介:

在沈周的《汲泉煮茗圖》中,稀疏的林間,童仆拎壺執(zhí)杖正沿著小路,前往汲泉準(zhǔn)備烹茶。沈周在畫上題跋道:“石鼎沸風(fēng)憐碧縐。瓷甌盛月看金鋪。細(xì)吟滿啜長松下。若使無詩味亦枯。去歲夜泊虎丘。汲三泉煮茗。”

隨著散茶沖泡的流行,明代從唐宋執(zhí)壺、湯瓶的器型基礎(chǔ)之上,逐步發(fā)展出了茶壺,也由此奠定了后世數(shù)百年人們主要的飲茶方式。若從畫面上來看,此壺的尺寸并不小,而當(dāng)時文人飲茶,還是以大壺居多,這在茶畫中也可以看出來。

04 事茗圖卷(局部)

作者:唐寅

朝代:明代

尺寸:31.1×105.8cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機構(gòu):故宮博物院

作品簡介:

《事茗圖卷》為唐寅為其友人陳事茗所畫,唐寅以陳氏名號為題作此圖,并將“事茗”二字嵌入題詩中。此圖布局別出新意,虛實相生,層次分明。近景巨石側(cè)立,巨石墨色濃黑,皴擦細(xì)膩,凹凸清晰可辨。屋舍、坡岸淡雅清潤。透過畫面,似可聽到潺潺的流水,聞到淡淡的茶香。

而陳事茗正坐在自己的書房中讀書,書案一旁放置有一把大提梁壺和一只茶碗,這件作品描繪出明代文人幽靜宜人的理想化的生活環(huán)境。

05 品茶圖軸(局部)

作者:文徵明

朝代:明代

尺寸:88.3×25.2cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機構(gòu):臺北故宮博物院

作品簡介:

在文徵明的茶事繪畫中,也可見使用大壺飲茶的場景。此圖作于嘉靖辛卯年(1531年),文徵明自繪與友人陸子傅于林中茶舍品茗。圖中草堂環(huán)境幽雅,小橋流水,蒼松高聳,堂舍軒敞,幾榻明凈。畫中茅屋正室,內(nèi)置的矮桌,主客對坐,桌上一只大紫砂茶壺和兩只白瓷茶杯,看來相談甚歡。茶寮內(nèi)泥爐砂壺,爐火正熾,童子身后幾案上擺有茶罐及茗盞。整個畫面清幽淡雅,表現(xiàn)出了文人雅士的閑情逸致。這就如當(dāng)今拍照留念一樣,為記錄生活的寫實作品。

06 映雪讀書圖頁

作者:金廷標(biāo)

朝代:清代

尺寸:19.3×39.8cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機構(gòu):臺北故宮博物院

作品簡介:

在清代,小茶壺的使用便越來越廣泛,在清代繪畫中也隨處可見。金廷標(biāo)的這件《映雪讀書圖》,描繪的是晉人孫康利用雪的反光刻苦讀書的事跡,在他身后的書案上,擺放著幾冊書、一把小紫砂壺和一只茶杯。

雖然明中后期繪畫中出現(xiàn)的茶壺大者居多,但當(dāng)時人們已逐漸傾向于小茶壺。明末周高起在《陽羨茗壺系》中曾評價道:“故壺宜小不宜大,宜淺不宜深。”明末文人馮可賓在《岕茶箋》中也說道:“茶壺以小為貴,每一客,壺一把,任其自斟自飲,方為得趣……壺小則香不渙散,味不耽擱。”小壺逐漸成為泡茶的主流茶器,紫砂壺更是深受追捧。尤其是文人自飲之時,一把小壺,一只茶盞,壺內(nèi)方寸天地,卻能得茶中乾坤真意。

07 品泉圖軸

作者:金廷標(biāo)

朝代:清代

尺寸:58×73.8cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機構(gòu):臺北故宮博物院

作品簡介:

在這件同為金廷標(biāo)的作品中,也可以見到小紫砂壺的身影。圖繪月下林泉,一文士坐于靠溪的垂曲樹干上啜茗,狀至悠閑,一童子蹲踞溪石汲水,另一竹爐燃炭。烹茶道具有竹爐、茶壺、四層提籃、水罐、水勺、茗碗等等,斑竹茶爐四邊皆綁提帶,四層提籃內(nèi)容烹茶需要諸品,如茶葉、炭火等等,可以想見這是一套外出旅行用的茶器。茶壺由大變小,不僅有出于茶水味道方面的考量,另外一點原因便是小茶壺更加便攜,能夠滿足人們出行喝茶的要求。

08 烹茶洗硯圖軸

作者:錢慧安

朝代:清代

尺寸:62.1×59.2cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機構(gòu):上海博物館

作品簡介:

這件作品是錢慧安為其好友文舟所作肖像畫,而題名“烹茶洗硯”則來自于宋代魏野的詩句:“洗硯魚吞墨,烹茶鶴避煙”。用以表達(dá)文舟既有學(xué)識,同時品性又十分高潔。畫中文舟臨水憑欄而坐,身后條案上有茶壺、茶杯、書籍、古琴和茶花,都是象征文人身份的高雅之物。紫砂茶壺的尺寸不大,且造型簡潔大方,非常符合文人高雅脫俗的氣質(zhì)。文人喝茶不僅僅是為了滿足味覺的享受,更是一種精神的追求。一捧紫泥塑造了江南的骨相,當(dāng)張岱筆下的繁華散作前朝舊夢,紫砂卻在文人的掌紋里長出新肌理。

09 月曼清游圖冊(十二開)

作者:陳枚、梁詩正

朝代:清代

尺寸:37×31.8cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機構(gòu):故宮博物院

三月“閑亭對弈”

十一月“圍爐博古”

十二月“踏雪尋詩”

作品簡介:

清代與茶有關(guān)繪畫中,除了文人飲茶以外,描繪女性飲茶的作品數(shù)量也很多,這些女性多為宮廷或貴族女子。《月曼清游圖》冊描繪的是宮廷嬪妃們一年12個月的深宮生活,但處處可見茶的影子。嬪妃們在賞雪作詩時,圍坐在一起一邊烤火一邊品茶;在賞玩古物時,一旁的桌案上也擺放著一只瓜棱茶壺,或許這把茶壺也是用來賞玩的古物;而在消閑弈棋時,也能看到一位女子手捧托盤,上面放了一把茶壺和一疊茶杯。清代描繪女性的繪畫增加,我們也得以看到更多女子飲茶的作品。

10 品茗圖頁

作者:喻蘭

朝代:清代

尺寸:17×22.7cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機構(gòu):故宮博物院

作品簡介:

喻蘭字韻齋,號少蘭,桐廬人。嘉慶三年(1798年),朝廷以命題考選畫師,喻蘭以匠心獨具,布景設(shè)色無不恰合題意,以第二名錄取,后選入內(nèi)廷,任畫苑供奉職。

圖中是清代貴族女性品茗的場景,或可作清中期茶事之參考。其中青銅茶爐、四色茶盅、各式紫砂、鈞窯水甕等茶具都非常有意思。他筆下的仕女,用筆濃重,雖不脫畫院派習(xí)氣,卻無纖弱之嫌。

11 妙玉品茶圖頁

作者:費丹旭

朝代:清代

尺寸:20.3×27.7cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機構(gòu):故宮博物院

作品簡介:

明清小說的興起,也讓我們從另一個角度看到了茶對世俗生活的影響。清代曹雪芹的《紅樓夢》中,妙玉就是一位愛茶的女子。妙玉對飲茶十分講究,用的茶杯是價值不菲的珍奇古物,泡茶的水都是舊年存下的雨水,古時稱為“無根水”。除此之外對品茶之人也非常挑剔,這在劉姥姥初進(jìn)大觀園時也可以看出來。

那些未說破的幽思,伴隨著清香的茶湯在喉間回甘。仕女們以茶湯養(yǎng)朱顏,卻讓深閨里的光陰,在壺中永恒流轉(zhuǎn)。穿越千年,不知畫中仕女和唐代《調(diào)琴啜茗圖》中的女子是否同樣心境?

茶煙裊過三朝,在青瓷冰裂處凝結(jié)為露,在紫砂氣孔中化作云霓。明清茶人不再追逐茶沫如雪,卻在紫砂溫潤、泉沸松風(fēng)間覓得真味。茶器成為心性的外化,茶席化作精神的山房,清茶入喉放下茶甌時,他們品味的不僅是茶湯冷暖,更是文明在杯盞間的千回百轉(zhuǎn),中國茶文化終在返歸簡淡時,抵達(dá)美學(xué)的至境。