茶出東方——一葉一世界的東方美學(xué)(二) | 2025年世界讀書日“藝術(shù)與閱讀”系列展覽活動

來源:發(fā)布時間:2025-06-03 作者:點擊: 次

第二單元

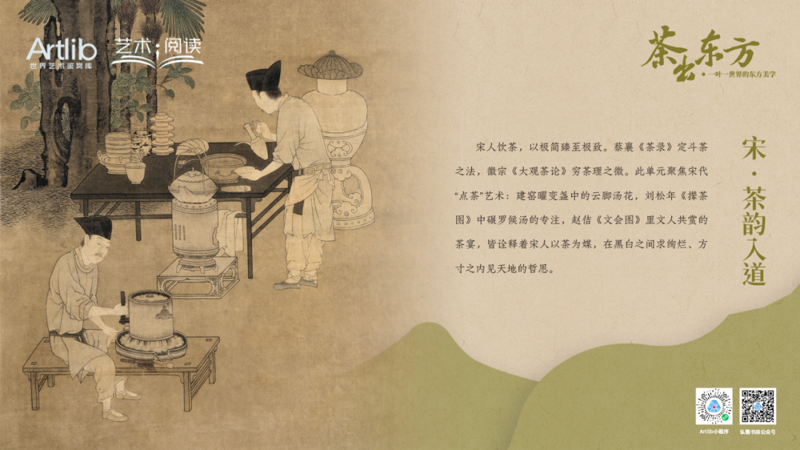

宋·茶韻入道

宋人飲茶,以極簡臻至極致。蔡襄《茶錄》定斗茶之法,徽宗《大觀茶論》窮茶理之微。此單元聚焦宋代“點茶”藝術(shù):建窯曜變盞中的云腳湯花,劉松年《攆茶圖》中碾羅候湯的專注,趙佶《文會圖》里文人共賞的茶宴,皆詮釋著宋人以茶為媒,在黑白之間求絢爛、方寸之內(nèi)見天地的哲思。

01 攆茶圖軸

作者:劉松年

朝代:宋代

尺寸:44.2×61.9cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機構(gòu):臺北故宮博物院

作品簡介:

如果說唐代形成的煎茶法是為了還原茶的本味,那么點茶法則是在此基礎(chǔ)上對細(xì)膩口感和視覺審美的雙重追求。點茶法源于煎茶法,主要包括六個步驟:炙茶、碾茶、羅茶、候湯、熁盞、點茶。前三個步驟為備茶環(huán)節(jié),與煎茶法幾乎一樣。六個步驟中最后的點茶最為復(fù)雜,先將茶末入碗,加少許沸水調(diào)成茶膏,再多次以沸水沖點,宋徽宗更是在《大觀茶論》中規(guī)定需七次注水,并配合茶匙或茶筅攪打擊拂產(chǎn)生沫餑。要求茶盞中形成潔白綿密且經(jīng)久不散的泡沫。在劉松年的《攆茶圖》中,我們可以看到畫面左側(cè)兩位茶者一上一下,下方茶者正推動石墨將茶磨成粉末,上方的茶者則手持湯瓶,向調(diào)好的茶膏中注水點茶。

02 啜茶帖

作者:蘇軾

朝代:宋代

尺寸:23.4×18.1cm

材質(zhì):紙本墨筆

收藏機構(gòu):臺北故宮博物院

作品簡介:

釋文:

“道源無事,只今可能枉顧?quán)ú璺瘢坑猩偈马氈撩姘住C蠄员匾押冒惨病]Y上,恕草草。”

宋代是一個充滿濃厚文化氣息的時代,文人的青衫下,裹挾著的是一個時代的風(fēng)雅。文人與茶,也形成了一種相對固定的搭配,茶成為文人日常生活中不可或缺的一部分。

元豐三年(1080年),東坡被貶黃州,驚魂攝魄的“烏臺詩案”是東坡宦海沉浮中第一次大的浪濤,這給了他極大的打擊,卻也使他人性中的激情得到爆發(fā),這種情感在他這一時期的文學(xué)和書法作品中體現(xiàn)得淋漓盡致。這一年蘇東坡就在黃州寫信給好友杜道源,邀請他有空一起喝茶聊天。飲茶不僅僅是文人交往的常見活動,還是排解內(nèi)心苦悶的良劑。

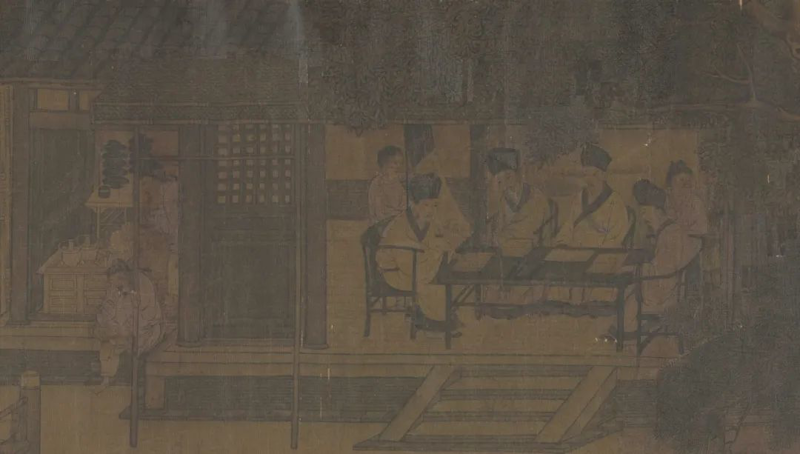

03 文會圖軸

作者:趙佶

朝代:宋代

尺寸:184.4×123.9cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機構(gòu):臺北故宮博物院

作品簡介:

在宋代,“文人與茶”或者“文人茶會”的繪畫作品不勝其數(shù)。身為皇帝的宋徽宗趙佶都投身其中,傳為趙佶的《文會圖》正是這類繪畫中的代表作。

本幅描繪一群文士在池畔園苑中飲宴的情景。偌大的黑色方形漆案,設(shè)置在樹下,案上成組餐具與果食擺滿桌面。人物均神情雅俊、眉清目秀,器用、園景描繪細(xì)致講究,應(yīng)為徽宗朝畫院的精工之作。畫面下方幾名仆人正在忙碌的備茶,可見燎爐、湯瓶、茶盞、盞托等宋代點茶常用茶器,看樣子茶已點好,居中的童仆正用長柄杓把茶分盛到盞中。

04 會昌九老圖卷(局部)

作者:佚名

朝代:宋代

尺寸:28.2×245.5cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機構(gòu):故宮博物院

作品簡介:

此作題名為《會昌九老圖》,畫的是唐會昌五年(845年)白居易與友人的聚會場景,但是畫中出現(xiàn)的湯瓶等茶器,卻都是宋代點茶之物。通過當(dāng)時人們所用的器物來表現(xiàn)古代歷史人物,這種情況在繪畫中并不鮮見。

主屋文人長桌圍坐,或撫卷覽書,或低眉神思,或品茶論道,兩名童仆在一旁侍候。側(cè)間設(shè)有備茶室,燎爐上放置湯瓶正在煎水,一旁小桌上擺著成疊的盞托。這種“臨流品茗”的場景正如宋代劉攽《邾園水閣煎茶》中的“淹留待烹茶,初覺晝?nèi)沼馈薄?/span>

05 圍爐博古圖軸(局部)

作者:張訓(xùn)禮

朝代:宋代

尺寸:138×72.7cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機構(gòu):臺北故宮博物院

作品簡介:

南宋張訓(xùn)禮所作《圍爐博古圖》,畫中人物或為唐代十八學(xué)士,唐太宗收聘賢才,以杜如晦、房玄齡等十八人并為學(xué)士。命閻立本圖像,褚亮為贊,號十八學(xué)士。

庭中松樹挺立,梅花盛開。屏風(fēng)前三文士圍束腰長桌而坐,其中二文士坐于榻上,一人觀畫,一人盥手回首;靠背扶手椅上文士正手握茶筅在點茶,只待茶筅初停,便可給眾人分茶品嘗。品茶、賞畫、鑒賞古物,宋代的文人精神就在這些生活美學(xué)中建構(gòu)起來。

06 西園雅集圖卷(局部)

作者:馬遠(yuǎn)

朝代:宋代

尺寸:29.5×304.3cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機構(gòu):納爾遜藝術(shù)博物館

作品簡介:

我們在描繪北宋文人西園雅集的作品中,也能窺見宋代點茶之風(fēng)的影子。“西園雅集”,是傳說北宋時畫家王詵娶了英宗的女兒,貴為駙馬都尉。一日他邀集友人蘇軾、蘇轍、黃庭堅、李公麟、米芾、蔡襄、陳景元等16個名士墨客,聚會于府中,或揮毫作畫,或吟詩賦詞,或撥阮唱和,或打坐問禪,極盡宴游之樂。

在馬遠(yuǎn)這件作品中,文人在一旁交談集會,軒廊外一邊是荷葉蓋水缸,與《攆茶圖》中相似,用以貯存泉水,對面燎爐上炭火正旺,幾只湯瓶正置于其中燒水,一個小童想必是被指派來看火,卻蹲坐在一旁打起了盹。

07 春游晚歸圖頁

作者:佚名

朝代:宋代

尺寸:24.2×25.3cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機構(gòu):故宮博物院

作品簡介:

宋代文人飲茶,并不局限于庭院書房內(nèi),于四時變換中走山入野,拜訪林泉,在山水間體悟人與自然的和諧共鳴。圖繪一老臣騎馬踏青回府,前后簇?fù)碇?0位侍從,或搬椅,或扛幾,或挑擔(dān),或牽馬,忙忙碌碌。老臣持鞭回首,仿佛意猶未盡,表現(xiàn)了南宋官僚偏安江南時的悠閑生活。所繪景物十分優(yōu)雅,柳林成浪,宮城巍峨,人馬雖不盈寸,但須眉畢現(xiàn),姿態(tài)生動,線條流暢,色彩簡潔明朗。

一行人最后挑擔(dān)的侍從,扁擔(dān)一端挑的是燎爐和放置其上的湯瓶,我們甚至可以看到燎爐中燒得通紅的炭火。宋代人對茶的喜愛,正體現(xiàn)在這出游也要與茶為伴當(dāng)中。

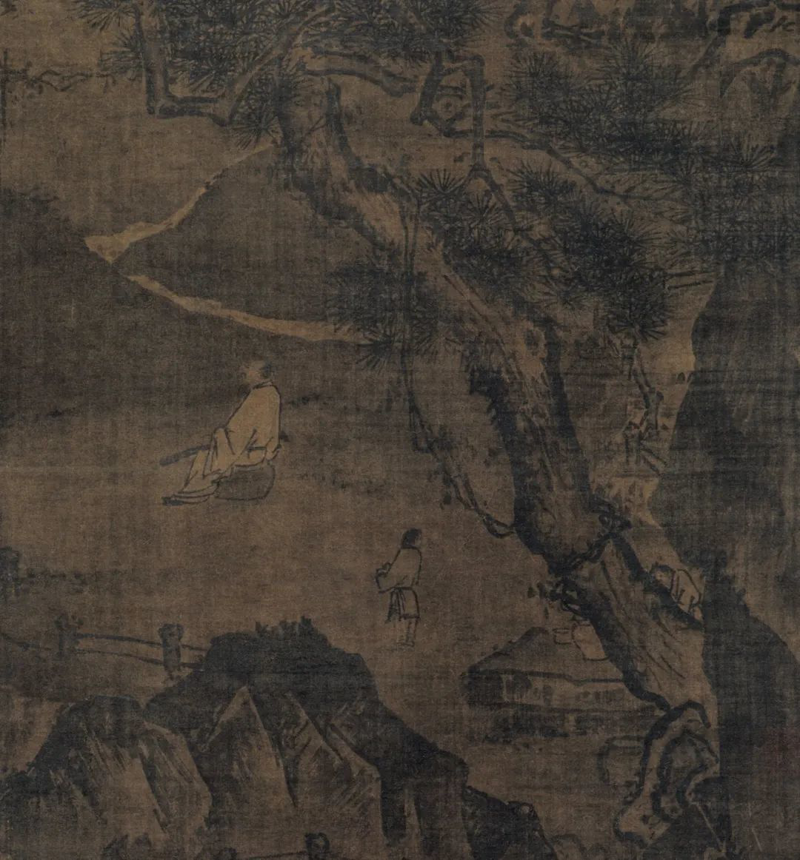

08 松下?lián)崆賵D軸(局部)

作者:佚名

朝代:宋代

尺寸:163.5×90.7cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機構(gòu):北京畫院美術(shù)館

作品簡介:

圖繪一名高士在山間對著山谷撫琴,身后是遒勁的古松、潺潺的溪流,古松樹干掩映處的石臺上,放著茶湯,一旁的小童正在備茶。琴聲與松濤和鳴,茶香與心靈激蕩,宋代文人對于自然山林的熱愛和對于隱居的向往,在此畫中得到了完美的呈現(xiàn)。

當(dāng)松風(fēng)裹挾殘茶潑向崖壁,那些未及題寫的詩句,都成了與山靈唱和的密碼。宋人以肺腑作茶器,讓林泉在茶湯里重新排列,此間深意,恰如劉禹錫詩中所說:“驟雨松聲入鼎來,白云滿碗花徘徊。”

09 賣漿圖軸

作者:蘇漢臣

朝代:宋代

尺寸:25.5×28.5cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機構(gòu):出光美術(shù)館

作品簡介:

宋人愛茶,當(dāng)然不只是宮廷之樂、文人之風(fēng),在《東京夢華錄》和《夢梁錄》等筆記中,我們可以看到,飲茶也同樣流行于民間市井。從大清早的“早間賣煎二陳湯,飯了提瓶點茶”,到晚上“夜市于大街有車擔(dān)設(shè)浮鋪,點茶湯以便游觀之人”,甚至半夜“至三更后,方有提瓶賣茶”。

“賣漿”一詞由來已久,在《史記》中已有“引車賣漿”這樣的說法,古代的漿泛指飲品,種類因時因地而異,這里之所以確定是市井賣茶,除了湯瓶、茶盞之外,我們可以看到,賣茶婦手中托盤上,清晰可見倒立放著的茶筅。

10 茗園賭市圖軸

作者:劉松年

朝代:宋代

尺寸:27.2×25.7cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機構(gòu):臺北故宮博物院

作品簡介:

《茗園賭市圖》與前面的《賣漿圖》形式內(nèi)容十分相似,或許具有共同的底本。此畫以人物為主,畫中茶販有注水點茶的,有提壺的,有舉茶杯品茶的。右前邊有一挑茶擔(dān)賣茶小販,停肩觀看,還有一婦人一手拎壺另一手?jǐn)y小孩,回首觀望。

但由此可見,宋代的賣茶人,大約就是如畫中一般,一手提風(fēng)爐湯瓶,一手拿點茶工具和茶盞,在街巷中給人提瓶點茶。從廟堂到書房、從市井到鄉(xiāng)野,茶滲透融入到了宋人生活的每個角落。

宋人點茶,擊拂如寫意,茶沫作雪紙。一盞茶湯,既是市井斗試的歡娛,亦是理學(xué)格物的鏡像,映射出對自然與生活的深刻思考。同時,它也是禪宗“喫茶去”這一公案的生動體現(xiàn),寓意著在品茶的過程中,剎那間領(lǐng)悟到禪意的真諦。至此,茶事已不再僅僅是日常生活的瑣碎,而是升華為東方美學(xué)的精髓所在。

?

↑ 點擊上方圖片即可直達(dá)小程序 ↑