茶出東方——一葉一世界的東方美學(xué)(一) | 2025年世界讀書日“藝術(shù)與閱讀”系列展覽活動

來源:發(fā)布時(shí)間:2025-06-03 作者:點(diǎn)擊: 次

前 言

中國茶文化猶如一條蜿蜒千載的長河,浸潤著東方文明的肌理,并深深根植于中華文明的基因中。在一千多年的時(shí)間里,無數(shù)文人為茶著書、作詩、屬文,僅中國古代茶書數(shù)目就多達(dá)百余種,一代代文人和茶者在細(xì)細(xì)的葉脈中織就出中華文脈,茶事也由飲饌之需升華為精神之寄,更在歷代丹青妙筆間凝成永恒。一片神奇的東方樹葉,漂洋過海,悄然越過文明的疆界,又在世界各地綻放異彩。

本次展覽分為四個單元:靈芽承古意、點(diǎn)雪叩天心、壺中山河闊和香茗渡四海,以唐、宋、明清三段歷史時(shí)期為經(jīng),以茶文化和茶事繪畫為緯,交錯織就中國古代丹青茶事的盛大圖景,分別展現(xiàn)唐、宋和明清的主流飲茶方式,延伸至茶的域外傳播,構(gòu)建起“本土美學(xué)演進(jìn)”與“跨文明對話”的雙重?cái)⑹隆?/span>

展覽以茶為線,通過典籍文物與傳世書畫,追溯茶文化從萌芽到鼎盛、由儀式至心境的嬗變,串聯(lián)起一部超越朝代與國別的文明交流史。中國的茶文化始終踐行著“和而不同”的文明互鑒的智慧,在這里,茶不僅是飲品,更是東方美學(xué)的載體、民族精神的隱喻、文明交流的標(biāo)本,以及人類對美好生活永恒的追索。誠邀觀者循墨香茶韻,共赴一場跨越時(shí)空的東方美學(xué)對話。

第一單元

唐·茶事初興

魏晉以前,茶為藥飲,隱現(xiàn)于山野;至唐,茶始成風(fēng)。陸羽一冊《茶經(jīng)》,將煎茶之法凝為禮序;盧仝七碗茶詩,令茶味升華。此單元以神農(nóng)氏《本草經(jīng)》為引,輔以歷代對煎茶場景的描繪,展現(xiàn)茶從“南方嘉木”蛻變?yōu)椤氨任葜嫛钡臍v程。唐代周昉《調(diào)琴啜茗圖》中貴婦執(zhí)盞的閑適,恰是茶文化滲入士族生活的生動寫照。

左右滑動查完整作品

01 蕭翼賺蘭亭圖卷

作者:佚名

朝代:宋代

尺寸:27.4×64.7cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu):臺北故宮博物院

作品簡介:

自商周至初唐,在有文字可考的歷史中,茶的身影出現(xiàn)得越來越頻繁。古人食用茶,或采摘鮮芽,或制成茶餅,進(jìn)而烹飪成粥羹來食,并佐以蔥、姜、橘皮等調(diào)料。

“蕭翼賺蘭亭”的典故出自唐代何延之的《蘭亭始末記》,書中記錄了唐太宗命監(jiān)察御史蕭翼假扮讀書人,從辯才和尚手中騙取《蘭亭序》真跡的故事。畫中蕭翼和辯才對坐相談,畫面左邊,一老一少兩仆人正為他們備茶。老仆一手握柄,一手執(zhí)箸,不斷攪動茶湯。他面前的風(fēng)爐之上,銚中茶湯將沸,一旁的小仆弓腰捧托,小心地等待茶湯入盞。此作雖非閻立本真跡,但人物表情生動,造形寫實(shí),畫家利用豐富的肢體語言,將當(dāng)日的緊張情勢,描寫得絲絲入扣,保留唐代古風(fēng),當(dāng)為難得的宋代摹寫之作。

左右滑動查完整作品

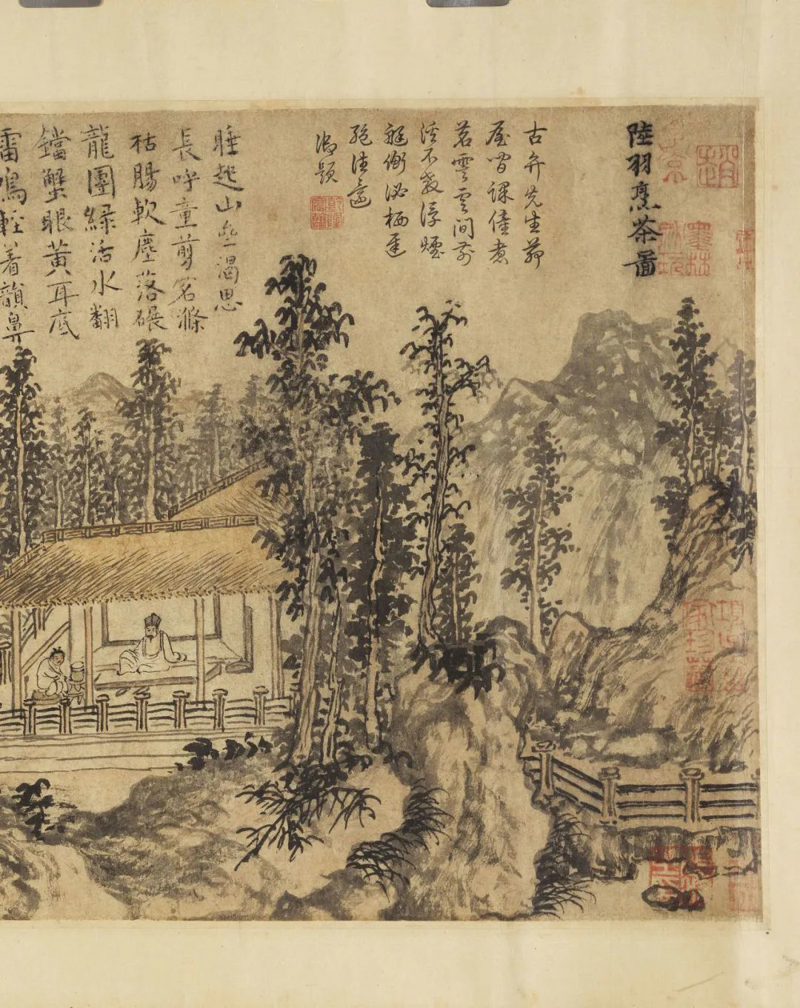

02 元人集錦卷陸羽烹茶圖

作者:趙原

朝代:元代

尺寸:27×78cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu):臺北故宮博物院

作品簡介:

陸羽,這位從佛寺晨鐘里走出的茶者,用二十年光陰丈量三十二州山水,將散落在大唐版圖上的茶事著成一部流傳千古的《茶經(jīng)》,于是茶飲穿過俗世煙火,升華為一種審美與精神的理想境界。

《茶經(jīng)》中“四之器”“五之煮”和“六之飲”詳細(xì)說明了煎茶的步驟,簡單概括為七個步驟:炙茶、碾茶、羅茶、候湯、初沸、二沸、三沸。相較于之前將茶做成茶粥或者茶羹的方式,陸羽更講求純飲,品嘗茶的本味,但陸羽的煎茶法中,仍會向茶湯中投入適量的鹽,用以調(diào)和茶湯的味道又不致干擾茶的本味。

03 調(diào)琴啜茗圖卷

作者:周昉

朝代:唐代

尺寸:28×75.3cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu):納爾遜藝術(shù)博物館

作品簡介:

在這幅畫中我們看到了唐代宮廷貴族女子彈琴品茶的瞬間,飲茶自陸羽之后成為風(fēng)尚的雅致,驚艷千年。

此圖描繪的是唐代貴族女子彈古琴飲茶的生活情景,兩側(cè)各有一名侍女。三位貴族女子中,左側(cè)的女子坐在磐石上,調(diào)撥膝間的古琴;中間的女子背對觀眾,右手端起茗杯正要喝茶;右側(cè)女子被琴聲所吸引,專心望著彈琴的女子。兩側(cè)侍女一位端茶盤,一位捧茶杯服侍她們。

04 盧仝烹茶圖卷

作者:佚名

朝代:宋代

尺寸:24.1×44.7cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu):故宮博物院

作品簡介:

唐代是茶人輩出的時(shí)代,一代“茶圣”陸羽隕落,“茶仙”盧仝在陸羽身后的光環(huán)照耀下成長起來,真可謂一代精神的傳承。盧仝著《茶譜》,與陸羽的《茶經(jīng)》前后呼應(yīng),又嘗作《走筆謝孟諫議寄新茶》一詩,膾炙人口,這首詩有另外一個更為人熟知的名字——《七碗茶詩》:

一碗喉吻潤,兩碗破孤悶。

三碗搜枯腸,唯有文字五千卷。

四碗發(fā)輕汗,平生不平事,盡向毛孔散。

五碗肌骨清,六碗通仙靈。

七碗吃不得也,唯覺兩腋習(xí)習(xí)清風(fēng)生。

僅此一詩,便奠定了盧仝在茶文化中的開拓地位。宋代以降,“盧仝烹茶圖”也成為繪畫中常見的母題,受到恒久的追捧。

此畫中,在梧蔭松石之間,有一座破舊的木屋。盧仝端坐于木屋前側(cè),其后為書冊,右側(cè)為茶幾。他向右側(cè)身望著后方。在畫面左側(cè),一男仆肩扛碩大葫蘆,準(zhǔn)備往山溪處汲水。在木屋后側(cè)之房檐下,懸著一只雙耳茶釜。

05 盧仝烹茶圖軸

作者:錢選

朝代:元代

尺寸:128.7×37.3cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu):臺北故宮博物院

作品簡介:

此畫設(shè)色明艷,筆畫精細(xì)。畫中茶器,以朱泥宜興茶壺煮茶,是明代中期以后的葉茶泡法。畫中三人,一人煽火烹茶,爐上置單柄壺,旁置一雙層朱泥提梁壺;正面白衣文士為唐代詩人盧仝,身旁擺放三足朱泥茶壺、白瓷茶甌、朱漆茶托、書畫冊等,反映出文人相聚,品茗論書的隱逸生活。

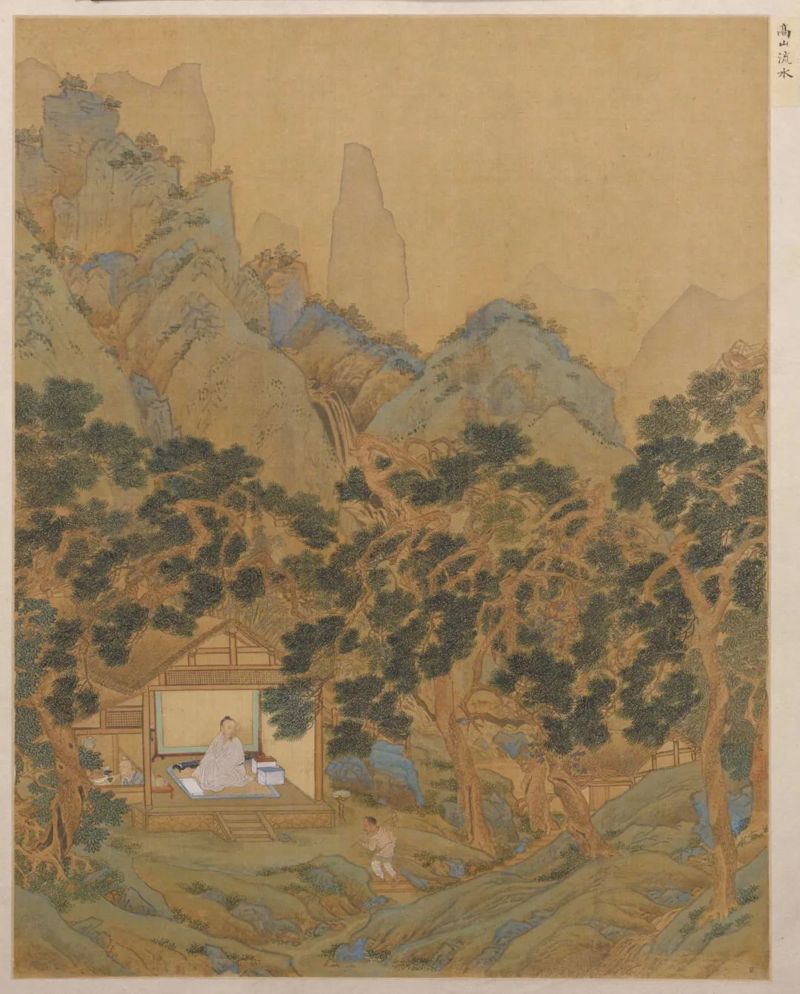

06 盧仝烹茶圖

作者:仇英

朝代:明代

尺寸:41.4×33.8cm

材質(zhì):絹本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu):故宮博物院

作品簡介:

從傳世作品數(shù)量而論,明代的《盧仝烹茶圖》超越任何一個時(shí)代。仇英的《盧仝烹茶圖》為《人物故事圖》冊之一,該畫因裱邊右上側(cè)有“高山流水”四字題跋,一度被誤定為《高山流水圖》,后來根據(jù)畫面內(nèi)容重新定名為《盧仝烹茶圖》。畫中,盧仝端坐于茅屋中的文簟,其左側(cè)為書冊,右側(cè)為展開之書卷及一茶幾,幾上放置茶具,其后為深褐色古琴。盧仝右側(cè)靠窗處,一白發(fā)婢女正對著茶爐,全神貫注烹茶,房檐下懸著一只茶壺。在盧仝前側(cè),一長須男仆肩扛葫蘆,風(fēng)塵仆仆往茅屋而來。畫風(fēng)乃仇英一以貫之的青綠山水模式,用筆工整,人物刻畫細(xì)膩,賦色厚重而雅妍。

07 玉川煮茶圖軸

作者:丁云鵬

朝代:明代

尺寸:137.4×56.1cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu):故宮博物院

作品簡介:

《玉川煮茶圖》軸作于明萬歷四十年(1612年)。有學(xué)者考訂,此畫的上款人“遜之”為清初“四王”之一的王時(shí)敏。此圖為典型的“芭蕉式”《盧仝烹茶圖》,也為五竿竹和三株芭蕉作襯景,人物的形態(tài)也與元代錢選《盧仝烹茶圖》軸基本一致,但空間構(gòu)成有所不同。此畫中盧仝向右側(cè)身,左手持扇,茶爐在其右側(cè),但并無扇火的動作。幾案上僅放置五個茶具,在芭蕉和翠竹之間有一尊碩大的太湖石。

08 玉川先生煎茶圖

作者:金農(nóng)

朝代:清代

尺寸:24.3×31.2cm

材質(zhì):紙本設(shè)色

收藏機(jī)構(gòu):故宮博物院

作品簡介:

清代畫壇,以“盧仝烹茶”為主題的畫作有清中期“揚(yáng)州畫派”代表畫家金農(nóng)的《玉川先生煎茶圖》。該圖為金農(nóng)《人物山水圖》冊之一。畫心左側(cè),盧仝坐于芭蕉叢中的茶幾旁,右手持扇,左肘倚靠幾案。前側(cè)放置茶爐,盧仝正舉扇向火。茶幾上尚有一個茶罐,一個茶盞。畫心右側(cè),一老年婢女正手拉系著繩子的木桶,在溪流中汲水。畫中并無男仆。作者在畫心右上側(cè)題識曰:“玉川先生煎茶圖,宋人摹本也,昔耶居士。”鈐朱文方印“壽”和白朱文連珠印“蓮身居士”。據(jù)此可知金農(nóng)乃摹自宋人范本。

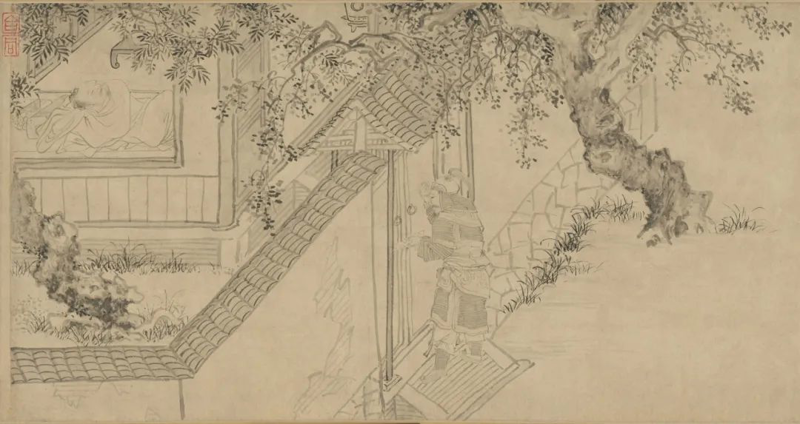

09 古賢詩意圖卷

作者:杜堇

朝代:明代

尺寸:108.2×28cm

材質(zhì):紙本墨筆

收藏機(jī)構(gòu):故宮博物院

作品簡介:

歷來描繪“茶仙”盧仝,都著筆于對烹茶場景的表現(xiàn),都或多或少帶有當(dāng)時(shí)人們飲茶方式的影子,而明代杜堇卻從《走筆謝孟諫議寄新茶》一詩題目出發(fā),該圖右側(cè)抄錄盧仝的《茶歌》,左側(cè)以水墨繪詩意圖,描繪了玉川先生于家中床榻酣睡,友人諫議大夫孟簡派來的軍士登門送茶的場景。軍士抬手正欲叩門,敲門聲將響而未響,這既是驚喜的瞬間,又是期待的頂點(diǎn)。

唐人煎茶,常以鹽和姜作為調(diào)味之品,這種獨(dú)特的飲茶方式,雖看似簡單,卻已然透露出一種別樣的風(fēng)雅韻味。在茶煙裊裊升騰之際,無論是禪寺中僧侶們的清靜修行,還是宮廷內(nèi)奢華宴會的歡愉氛圍,亦或是文人士大夫們吟詩作賦的靈感涌動,皆在這一杯茶中得以巧妙融合。這種煎茶之道,不僅體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)社會各階層的生活情趣,更為后世茶文化的傳承與發(fā)展,奠定了最初且至關(guān)重要的一縷規(guī)范與準(zhǔn)則。

↑ 點(diǎn)擊上方圖片即可直達(dá)小程序 ↑