書香敦煌 人神共讀——敦煌莫高窟藝術(shù)寶庫中的讀書圖展講(二)| 2025年世界讀書日“藝術(shù)與閱讀”系列活動(dòng)

來源:發(fā)布時(shí)間:2025-05-04 作者:點(diǎn)擊: 次

點(diǎn)擊上方“弘雅書房”→點(diǎn)擊右上角“...”→設(shè)為★

設(shè)置星標(biāo)后,再也不會(huì)錯(cuò)過每一期的精彩文章啦!

敦煌莫高窟的第449窟建于唐代中期,于宋代重修,主室為覆斗形頂,西壁開龕,窟內(nèi)壁畫大都為宋代重修時(shí)所繪,東壁門北側(cè)畫的是依據(jù)《佛說父母恩重經(jīng)》繪制的《報(bào)父母恩重經(jīng)變》,其中有表現(xiàn)誦經(jīng)禮佛、造經(jīng)祈福等與讀書有關(guān)的場(chǎng)景。

相傳,釋迦牟尼佛為回答“佛法之中,有無孝養(yǎng)父母”這個(gè)問題,而說《大方便佛報(bào)恩經(jīng)》,宣傳佛教的報(bào)恩思想,即上報(bào)三寶(佛、法、僧)恩,中報(bào)君親恩,下報(bào)眾生恩。由于此經(jīng)契合儒家的孝道倫理,而獲得深受儒家思想熏陶的中國(guó)民眾的歡迎,得以在中國(guó)廣泛流行。《佛說父母恩重經(jīng)》又稱《父母恩重經(jīng)》《報(bào)父母恩重經(jīng)》《大報(bào)父母恩重經(jīng)》等,是中國(guó)僧人結(jié)合佛教的報(bào)恩思想演繹的一部專講孝道的偽經(jīng)。現(xiàn)知出于敦煌的《父母恩重經(jīng)》寫本有60件,至少有4種版本,長(zhǎng)短不一。敦煌莫高窟現(xiàn)存4鋪與《父母恩重經(jīng)》有關(guān)的經(jīng)變,分別存于第238、156、170、449窟。還有兩幅彩繪于絹上的《父母恩重經(jīng)變》,一件現(xiàn)存?zhèn)惗卮笥⒉┪镳^,一件現(xiàn)存甘肅省博物館,后者有宋淳化二年(991)的題記。這些藝術(shù)品皆是依據(jù)刪節(jié)版的經(jīng)文繪制的,不排除有的畫面參考了其他版本的經(jīng)文,或是畫工受該經(jīng)的文學(xué)作品影響而創(chuàng)作的。

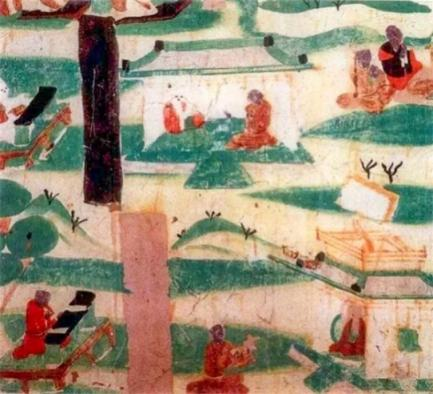

第449窟《報(bào)父母恩重經(jīng)變》上部殘損,中部繪說法圖,說法場(chǎng)面與這一時(shí)期的經(jīng)變一樣,上部繪耆阇崛山,下面以佛為中心,兩側(cè)是對(duì)稱聽法的弟子、菩薩、天王、天龍八部眾和世俗弟子。描繪世俗弟子的部分出現(xiàn)了四處讀書場(chǎng)景(見圖6):第一處是房?jī)?nèi)一男一女對(duì)坐,男子手捧經(jīng)卷。第二處是一床榻上置一幾案,案后坐一婦人讀經(jīng)。第三處是樹下置一床榻,一位身穿紅色長(zhǎng)袍的男子坐在幾案后,右手握筆,正在寫經(jīng)。第四處是一寺廟內(nèi)有佛像,屋頂置一經(jīng)架。這些場(chǎng)景對(duì)應(yīng)于經(jīng)文的最后部分:“佛告阿難,若善男子、善女人,能為父母受持、讀誦、書寫《父母恩重摩訶般若波羅蜜經(jīng)》一句一偈,一徑耳目者,所有五逆重罪,悉能消滅,永盡無余,常得見佛聞法,速得解脫。”“若有一切眾生,能為父母作福造經(jīng)、燒香請(qǐng)佛、禮拜供養(yǎng)三寶,或飲食眾僧,當(dāng)知是人能報(bào)父母之恩。”[12]

圖6 莫高窟第449窟《報(bào)父母恩重經(jīng)變》中的誦經(jīng)禮佛場(chǎng)景

這幅經(jīng)變的風(fēng)格是大色塊寫意畫,細(xì)節(jié)少,只能大略看到人物形象,讀物、文具的質(zhì)地、紋理、樣式很不清晰,釋放的歷史信息不多。但屋頂上的經(jīng)架體量較大,相當(dāng)于一個(gè)人的半身大小,清晰可辨,引起了中外敦煌學(xué)家的爭(zhēng)辯。

敦煌研究院第一位全職外籍研究員、美國(guó)漢學(xué)家史瀚文(Neil Schmid)通過觀察、歸納,認(rèn)為莫高窟經(jīng)變中的經(jīng)架只出現(xiàn)于《佛頂尊勝陀羅尼經(jīng)變》,因?yàn)椤斗痦斪饎偻恿_尼經(jīng)》中說:“佛告天帝:若人能書寫此陀羅尼,安高幢上,或安高山,或安樓上。”將經(jīng)架置于高處是此經(jīng)特有的傳播儀式,因而經(jīng)架可作為判定一幅壁畫是否《佛頂尊勝陀羅尼經(jīng)變》的特定標(biāo)志。例如,莫高窟第156窟南側(cè)部分壁畫,其中主尊佛座下的主榜題北側(cè)畫一三層經(jīng)幢,頂層有幡垂下,頂置經(jīng)架;主榜題南側(cè)畫一樓房,樓內(nèi)有一俗裝男子在讀經(jīng),樓頂平臺(tái)上置經(jīng)架,見圖7。這兩個(gè)畫面完整,內(nèi)容的確如《佛頂尊勝陀羅尼經(jīng)》所述。

圖7 莫高窟第156窟南側(cè)部分壁畫中的經(jīng)架

但殷光明等發(fā)現(xiàn),第449窟經(jīng)變的榜題中明顯殘存有“父母恩”“父母”“恩”等字,均見于《父母恩重經(jīng)》,在經(jīng)文中比比皆是,而這些詞語在《佛頂尊勝陀羅尼經(jīng)》中卻無,如果根據(jù)經(jīng)架的出現(xiàn)就判定這幅壁畫是《佛頂尊勝陀羅尼經(jīng)變》,顯然是錯(cuò)誤的。他還發(fā)現(xiàn)第156窟主室寫有榜書的“妙法蓮華經(jīng)變”的壁畫中也有經(jīng)架,畫面為一僧人盤腿坐于高床上講經(jīng),其右側(cè)置一經(jīng)架,高床前跪著兩名信徒,雙手合十聽法。繪于中唐的第150、第359等窟的《金剛經(jīng)變》中也有經(jīng)架。由此可見,在莫高窟壁畫中,經(jīng)架并非僅出現(xiàn)于《佛頂尊勝陀羅尼經(jīng)變》,它不可作為判定一幅壁畫就是《佛頂尊勝陀羅尼經(jīng)變》的權(quán)威依據(jù)。

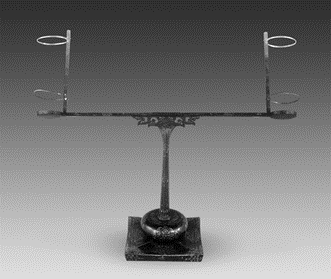

經(jīng)變畫中常見的經(jīng)架有兩種款式:一種是長(zhǎng)方形5面盒子,盒子上方面板的左右兩端各開一洞,方便打開卷軸后伸出軸頭。一種是由四個(gè)金屬邊框組成,左右邊框?yàn)殚_槽的空心圓筒,方便安置軸頭,上下橫梁的間距也可以通過開槽進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)架的下部安裝一個(gè)直桿或曲桿,插在有一定重量的單層或雙層的方形或半圓形托上。日本正倉院將類似器物命名為“書幾”,見圖8、圖9,有助于我們直觀了解經(jīng)架的結(jié)構(gòu)。

圖8 日本正倉院展覽的紫檀金銀繪書幾

圖9 日本正倉院書幾的模擬用法

(注:圖8-9出自:郭俊葉.敦煌壁畫中的經(jīng)架——兼議莫高窟第156窟前室室頂南側(cè)壁畫題材[J].文物,2011,(10):70-76+1.DOI:10.13619/j.cnki.cn11-1532/k.2011.10.005.)

不管哪種經(jīng)架,遠(yuǎn)觀其造型,都頗像當(dāng)今樂隊(duì)演奏者面前的樂譜架。經(jīng)架針對(duì)軸頭安置的精心設(shè)計(jì),表明其專用于卷子,也證明了當(dāng)時(shí)讀物的其他裝幀形式尚未興起。經(jīng)架的使用,方便長(zhǎng)時(shí)間閱讀時(shí)解脫雙手,不至于勞累,也適合擺放佛經(jīng),作為供養(yǎng)禮器,一直安置于戶外。只有當(dāng)讀書作為一種生活方式,長(zhǎng)期占用人們的雙手和時(shí)間,人們才會(huì)基于禮敬抑或偷懶的動(dòng)機(jī),發(fā)明用于讀書的器具。經(jīng)架的出現(xiàn),表明讀書這種現(xiàn)象在唐代時(shí)已經(jīng)相當(dāng)普遍,人們讀書的數(shù)量和時(shí)間都已達(dá)到相當(dāng)?shù)某潭取?/span>

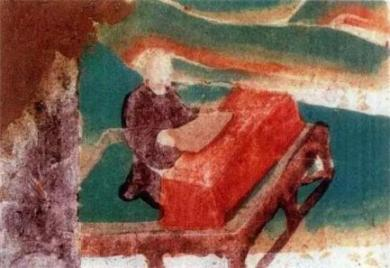

在莫高窟第156窟前室頂部北側(cè)也繪有《報(bào)父母恩重經(jīng)變》,其中也有誦經(jīng)禮佛以報(bào)父母的場(chǎng)景,見圖10。畫面的風(fēng)格和第449窟相似,也是采用紅藍(lán)色塊渲染的印象派手法,寫意而不寫實(shí),大致可以看出是一位身著褐色長(zhǎng)袍、頭扎花頭巾的供養(yǎng)人,坐在矮床上的紅色桌案后,雙手展卷,正在虔誠(chéng)認(rèn)真地誦經(jīng)。

圖10 莫高窟第156窟前室頂部北側(cè)

《報(bào)父母恩重經(jīng)變》中的誦經(jīng)人

此外,莫高窟五代第61窟主室南壁《楞伽經(jīng)變》左下角繪居士雙手捧經(jīng),見圖11,與圖8的構(gòu)圖和表意均有相似之處。值得提及的是,現(xiàn)在看到的人物背后的榜題,以及人物手持經(jīng)卷的顏色均發(fā)烏,但可以肯定的是其本色并非黑色,而是歷經(jīng)時(shí)光流轉(zhuǎn),某些顏色在一定濕度條件或紫外光照射下發(fā)生了變色反應(yīng)。

圖11 莫高窟第61窟《楞伽經(jīng)變》中居士雙手捧經(jīng)

敦煌遺畫中還有一類頌揚(yáng)生前誦經(jīng)供養(yǎng)、死后免遭地獄酷刑的經(jīng)變畫,多與地藏十王有關(guān),叫作十王圖。

十王信仰是中國(guó)葬俗與佛教的中陰地獄說相結(jié)合的產(chǎn)物,南北朝時(shí)就流行輪回果報(bào)地獄觀念,中國(guó)人已經(jīng)普遍施行由七七、百日、一年與三年構(gòu)成的十次齋日喪儀,這種喪儀被佛教徒理論化和故事化,形成十王經(jīng),將此葬俗成型固化。晚唐時(shí)敦煌與陜西耀縣先出現(xiàn)《閻羅王授記經(jīng)》,成都大圣慈寺僧人藏川增加贊詞與插圖,從而形成《佛說十王經(jīng)》,推動(dòng)其進(jìn)一步傳播。從綿陽到資中、安岳、大足,地藏十王龕像漣漪般地傳播,莫高窟晚唐第8窟、第217窟藏經(jīng)洞遺存較多的關(guān)于十王的絹畫,說明敦煌跟進(jìn)很快。

《佛說十王經(jīng)》傳世兩種:一為《佛說地藏菩薩發(fā)心因緣十王經(jīng)》,簡(jiǎn)稱《地藏十王經(jīng)》,內(nèi)容偏重超度亡靈;一為《佛說預(yù)修十王生七經(jīng)》,內(nèi)容偏重生人預(yù)修,兩本皆題“成都府大圣慈恩寺沙門藏川述”。

十王經(jīng)的大致內(nèi)容是以“佛說”名義勾勒出地獄構(gòu)造和亡靈在地獄的經(jīng)歷。據(jù)此經(jīng)描述:地獄的管理由地藏菩薩統(tǒng)領(lǐng)十王,人死后,三年內(nèi)要在地獄經(jīng)歷十個(gè)關(guān)口,各關(guān)都有一王坐鎮(zhèn)。頭七到達(dá)第一殿秦廣王處,點(diǎn)檢生前造業(yè)及修齋功德。二七過奈何橋,有翁婆二鬼刑虐亡魂,驅(qū)至第二殿初江王處。三七至第三殿宋帝王處,被惡貓、大蛇所嚙咬。四七進(jìn)入第四殿五官王處,在秤量舍,上業(yè)秤稱量善惡,在勘錄舍,有冥官和善惡童子,左記惡,右記善,將生前造業(yè)錄于簿上。五七進(jìn)入第五殿閻羅王國(guó),國(guó)中有檀茶幢,上安人頭,雙眼能見亡者生前所行一切,善惡童子也向閻王稟奏。國(guó)中又有業(yè)鏡,鑒照亡靈生前一切事跡。閻羅王通過這些途徑評(píng)判死者,使其知罪并明白生前善惡早已分明。六七進(jìn)到第六殿卞成王處,亡者親屬若為其修齋追薦、寫經(jīng)造像,亡靈便可脫離苦海,進(jìn)入天堂。七七至第七殿泰山王處,亡者陰身回到陽世見親屬,交代為其寫經(jīng)造像,故有七七四十九天還魂托夢(mèng)之說。百日,經(jīng)過第八殿平等王。死后一年經(jīng)過第九殿都市王。死后三年,經(jīng)過第十殿五道轉(zhuǎn)輪王。三年受審?fù)戤叄罁?jù)修造功德轉(zhuǎn)入六道投胎。可見,閻羅王之前的前五王,主要是審判亡靈業(yè)罪,讓其因生前罪錯(cuò)得到懲罰,后五王強(qiáng)調(diào)陽世親屬為亡靈修功德,以助其超度。

十王經(jīng)的主旨是宣揚(yáng)人生在世多做善事,自己和親屬死后才能少受地獄追責(zé)施刑,順利投胎轉(zhuǎn)世。十王經(jīng)后被道教采納借鑒,進(jìn)行演繹和改造,十王數(shù)量不變,稱號(hào)有異,致使更多神靈被納入十王。在佛道兩教的推動(dòng)下,十王形象和故事廣泛流傳,以說唱寶卷和水陸道場(chǎng)畫的形式大量呈現(xiàn),南宋時(shí)寧波的陸家畫坊和金家畫坊,大量出口十王水陸畫到日本,以至于此類畫作被稱為寧波畫。至今中國(guó)很多地區(qū)依然遵循七七、百日、一年、三年等十個(gè)齋日紀(jì)念逝者的風(fēng)俗,說法基本來自十王經(jīng)。

敦煌遺存的《十王經(jīng)變》主要有大英博物館藏的《地藏王與冥府十王像》,法國(guó)國(guó)家圖書館藏的《十王經(jīng)》《地獄十王經(jīng)變》,法國(guó)吉美博物館藏的《地藏十王圖》、同名不同內(nèi)容的《被帽地藏菩薩并十王圖》兩幅、《被帽地藏菩薩十王同凈土變相圖》《千手千眼觀音與地藏十王圖》。這8幅畫中,有的內(nèi)容相對(duì)簡(jiǎn)單,如大英博物館藏《地藏王與冥府十王像》,法國(guó)吉美博物館藏《地藏十王圖》《被帽地藏菩薩十王同凈土變相圖》及兩幅《被帽地藏菩薩并十王圖》,畫的都是十王環(huán)圍一位地藏菩薩,《被帽地藏菩薩十王圖》是十王環(huán)圍兩位地藏菩薩。法國(guó)國(guó)家圖書館藏《十王經(jīng)》是圖畫配合經(jīng)文,畫得比較生動(dòng),有亡者在地獄遭遇十王的情形,但沒有突出經(jīng)卷這類道具。對(duì)研究書籍史、閱讀史而言,相當(dāng)精彩的是法國(guó)國(guó)家圖書館藏的《地獄十王經(jīng)變》,這幅畫雖然只有少量文字內(nèi)容,但對(duì)亡者在地獄的遭遇畫得具體而生動(dòng),突出了亡者和地獄統(tǒng)治者手中的經(jīng)卷,使畫面充滿書卷氣息,釋放出強(qiáng)烈的寫經(jīng)為善、讀書為貴的思想,將佛教崇尚讀寫、鼓勵(lì)讀寫的觀念展示得淋漓盡致。

《地獄十王經(jīng)變》出自敦煌莫高窟第17號(hào)藏經(jīng)洞,繪于唐代,作者不詳,紙本設(shè)色,高30厘米,長(zhǎng)300.3厘米,是世界上比較早的彩繪連環(huán)畫,十分珍貴。此畫無文無贊,說明當(dāng)時(shí)十王故事已廣為世人知曉,讀者僅看圖畫便可以明了其內(nèi)容,見圖12。

圖12 法國(guó)國(guó)家圖書館藏的《地獄十王經(jīng)變》

此圖自右往左畫起,右邊第一幀是冥界統(tǒng)領(lǐng)地藏菩薩向十王說法的畫面。地藏菩薩的修為與佛相當(dāng),只因悲憫地獄眾生,以度化亡靈為己任,發(fā)愿“地獄不空,誓不成佛”,而示現(xiàn)菩薩身。畫中的地藏菩薩,穿著其個(gè)性化的、標(biāo)識(shí)度很強(qiáng)的衣著:戴風(fēng)帽、披百納田形格袈裟,右手執(zhí)錫杖,左手施說法印,半結(jié)跏趺坐于蓮花臺(tái)上,正在說法。其面前,十王排列整齊,皆穿交領(lǐng)紅袍,跪坐于兩廂,雖然各王頭頂都有榜題,但是字跡褪色已不可見。十王之中,因閻羅王為發(fā)源于印度的佛教所固有,故而地位較高,戴著帝王旒冕,其他九王則皆戴進(jìn)賢冠。從閻羅王所處的位置,可知十王的排列座次不像有的十王畫那樣,按左右左右的順序排列,而是由近而遠(yuǎn),左邊依次排列前五王,故閻羅王在左手最遠(yuǎn)端,右邊依次排列后五王。地藏菩薩正前方,畫著善惡童子和一對(duì)金毛獅子,還有道明和尚。相傳金毛獅子是文殊菩薩的化身,至于道明和尚,一種說法認(rèn)為他是因同名而被錯(cuò)召進(jìn)地府,見到地藏菩薩真身,后被放還人間后,為地府情景繪制圖像而流傳于世者,另一種說法認(rèn)為他是江西九華山鄉(xiāng)紳閔讓和的獨(dú)子,閔讓和捐資為到九華山修行的新羅王子金喬覺修建道場(chǎng),并讓獨(dú)子出家,追隨金喬覺修道,法號(hào)道明,后來金喬覺被尊奉為地藏菩薩化身,道明和尚作為地藏菩薩侍者的地位也得以確立[13]。

右邊第二幀畫的是騎黑馬、穿黑衣、舉黑幡的招魂使者完成任務(wù)后急速回報(bào)。從第三幀開始,便是按照十王經(jīng)的內(nèi)容,描繪亡者在地府依次接受十王審判的經(jīng)過。諸王的畫面各自相對(duì)獨(dú)立,自成一幀。可惜的是,此畫僅為長(zhǎng)卷之多半,只余第五殿閻羅王及其之前的畫面,之后的缺失,第六殿僅能看到一位抱著經(jīng)卷的文士。因?yàn)閺牡诙铋_始,幾乎都有審驗(yàn)亡者生前寫經(jīng)造像的環(huán)節(jié),諸王和善惡童子也有在簿上記錄罪業(yè)、功績(jī)的動(dòng)作,所以此十王圖有大量的讀書、寫書、持書的形象,以至于陰森恐怖的地獄居然呈現(xiàn)一派書卷繁現(xiàn)、書香四溢的景象,而且持經(jīng)的亡靈衣冠楚楚、氣宇軒昂,未持經(jīng)的亡靈衣不蔽體、凄凄慘慘,把有書者和無書者的高下貴賤進(jìn)行了鮮明對(duì)比,反映了佛教崇尚知識(shí),以知識(shí)劃分階層的態(tài)度,見圖13,《地獄十王經(jīng)變》局部。

圖13 《地獄十王經(jīng)變》局部

上圖為亡者在地府通關(guān)最重要的一環(huán)——接受第五殿閻羅王的審判。畫家進(jìn)行了創(chuàng)造性的發(fā)揮,將帶著侍者道明和尚的地藏菩薩安排到畫面中,形成上級(jí)監(jiān)審、聽課的場(chǎng)景,以突出這一幕為十王審判的最關(guān)鍵一步,是全幅長(zhǎng)卷的高潮。閻羅王端坐案后,左右侍立善惡童子,右側(cè)設(shè)有業(yè)鏡,一位正在受審的亡者生前殺生的場(chǎng)景被業(yè)鏡清晰再現(xiàn),被這位亡者殺死的豬、雞、蛇的亡靈叼著刀子——亡者的作案工具,于堂上告狀。閻羅王對(duì)這位生前沒有積德行善的亡者已經(jīng)作了判決,冥官雙手展開判書,正在向受審?fù)稣邭v數(shù)其罪行,宣讀判詞。為了突出這位亡者的罪行罄竹難書,冥官手持的判書卷子居然縱橫交錯(cuò),呈“丁”字形狀,垂落至地,未打開的部分還有很長(zhǎng)。這種“丁”字形卷子,目前我們僅見于此圖,它啟發(fā)我們?nèi)タ疾飕F(xiàn)存古文獻(xiàn)中是否真有這種奇異裝幀形式的經(jīng)卷。受審?fù)稣吲蠋фi,被惡鬼揪著頭發(fā),跪倒在地。排在其后的另一位帶著枷鎖的半裸亡者,看著前一位的遭遇,戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。與他們形成鮮明對(duì)比的是,一位手捧一捆卷軸、衣裳齊整光鮮、高梳云髻的貴婦模樣的亡者,和一位手捧佛像、戴蹺腳幞頭、穿紅色長(zhǎng)袍的男子,已悠然通過了閻王這一關(guān),以同情的眼神回看著身后遭受酷刑的亡者。

大英博物館收藏的由斯坦因收集的敦煌《地獄十王經(jīng)變》,內(nèi)容、構(gòu)圖、人物造型和上述法國(guó)國(guó)家圖書館藏的《地獄十王經(jīng)變》十分類似,地府諸王都是坐在蓋布的案后,左右侍立善惡二童子,前庭為獄吏驅(qū)趕亡靈,亡靈多數(shù)戴著頸枷、手枷,僅圍著腰布,有的被獄吏毆打。生前積有德行的人,則以貴人形象出現(xiàn),與法國(guó)國(guó)家圖書館藏《地獄十王經(jīng)變》略有不同的是,此圖中男女貴人手持的物品剛好相反,男的捧著包有經(jīng)卷的包袱,女的捧著坐佛雕像。還有不同是,地藏菩薩畫在卷尾,為身披袈裟、手持錫杖和鐵缽的比丘形象,被牛頭馬面異形獄鬼所追趕的眾多亡者,為逃離地獄之苦,紛紛向地藏菩薩靠近,祈求地藏菩薩的拯救。

從敦煌遺存的十王經(jīng)變畫的共性可知:地府十王斷案現(xiàn)場(chǎng),是對(duì)唐代官府?dāng)喟傅哪M,入畫的案牘文具基本上就是唐代這類物品形態(tài)的記錄。佛教雖然是從積德行善這個(gè)角度,弘揚(yáng)寫經(jīng)造像這種對(duì)佛的供養(yǎng)行為,入畫的經(jīng)卷自然默認(rèn)是佛經(jīng),但佛經(jīng)的形制與當(dāng)時(shí)的其他書卷并無二致,從畫中的經(jīng)卷可以得知當(dāng)時(shí)的圖書形制。佛教竭力宣揚(yáng)寫佛經(jīng)、誦佛經(jīng),以積福得道,但寫佛經(jīng)、誦佛經(jīng)的前提是讀書識(shí)字,而一旦掌握了讀書識(shí)字,讀寫范圍便必不可能全然專注于佛經(jīng),所以佛教經(jīng)變畫的傳播,客觀上促進(jìn)了全社會(huì)的讀書風(fēng)氣。從十王經(jīng)變畫中,我們可以看到:唐代的書籍形制,至少是敦煌地區(qū)的書籍形制還是卷軸,不論是十王案上所鋪展的,還是善惡童子手中的業(yè)簿,以及善男善女亡者手中所捧的,無一例外都是卷軸。此時(shí)的卷軸裝具還很簡(jiǎn)陋,只是用包袱簡(jiǎn)單圍裹,尚未采用保護(hù)書卷的專用裝具——書帙。

在敦煌遺存的另一幅絹畫《地藏王與冥府十王像》中,某位地王的文具相當(dāng)豐富,見圖14。其手中所持笏板可以視作簡(jiǎn)牘時(shí)代的遺留物,因?yàn)轶税灞举|(zhì)上就是特制的方便記事的單片簡(jiǎn)牘,只不過后來演化成了大臣朝議時(shí)的禮具,材質(zhì)按官階分為三六九等,其記事功能被漸漸淡化了。此王面前的公案上,自左至右依次擺放著硯臺(tái)、經(jīng)卷及毛筆壓著的紙張,紙上的字有明顯的長(zhǎng)尾,好似印度古代的梵文,梵文最具圓身細(xì)尾的特征,遠(yuǎn)觀就像是只只蝌蚪。梵文字紙的出現(xiàn),似乎是在強(qiáng)調(diào)說明,佛教不是本土宗教,而是由印度傳至中土的。這幅十王圖中,多數(shù)人物穿著漢服,戴進(jìn)賢冠或雙翅幞頭,閻羅王戴著秦始皇常戴的那種毓冕,十王所用笏板、公案皆為唐代樣式,但也有少數(shù)王戴著胡帽中的風(fēng)帽,所有王都在看梵文文書,博采中原王朝和西域、域外元素,使此圖呈現(xiàn)出多元文明交融互鑒的格局,頗具大唐氣象。

圖14 《地藏王與冥府十王像》中的文具

因?yàn)槭鯃D自唐以后,歷代都有繪制,畫中的案牘文具隨著時(shí)代的發(fā)展,也會(huì)發(fā)生變化,對(duì)照不同朝代的十王圖,便可以形象地看到圖書形制的變化,看到生動(dòng)的圖書發(fā)展史,可謂是從圖像角度研究書籍史的一條捷徑。例如在元代陸仲淵所繪的《十王圖》中,出現(xiàn)了冊(cè)頁裝書籍和卷軸裝書籍雜陳的現(xiàn)象,但是冊(cè)頁裝的書籍明顯占多數(shù),見圖13。從圖15可見,經(jīng)過三年受審,五道輪回王作終審判決,生前作惡的亡者,被驅(qū)入地獄,而生前寫經(jīng)造像、積德行善者,則受到禮待,五道輪回王正擬批準(zhǔn)他們投胎再生或升入天堂。非常有意思的是,為證明生前曾經(jīng)寫經(jīng)供佛,五道輪回王右手邊亡者呈上的是冊(cè)頁樣式的經(jīng)籍,而左手邊亡者捧上的是卷軸樣式的,五道輪回王左手邊的冥官,手中所捧賬冊(cè),也是冊(cè)頁式的,而且有題簽,分別寫著《布施》《念佛》。這說明從唐到元,書籍形制已經(jīng)基本上從卷軸過渡到冊(cè)頁,但書籍形制不是新的出現(xiàn)便截然替代舊的,而是以新為主,新舊并行。畫中冥官所穿戴的衣帽都是宋代式樣的,尤其是兩邊伸著長(zhǎng)長(zhǎng)翅膀的帽子,是典型的宋代官帽,叫作直角幞頭,亦稱展角幞頭、長(zhǎng)翅幞頭。地府隨著人間的朝代更替而流行不同的衣著文具,而且不同地區(qū)畫家的作品還呈現(xiàn)出各自地區(qū)的特色,某種程度上消解了地府景象和故事的恒定性、嚴(yán)肅性,但使十王圖成為頗具對(duì)比、參照價(jià)值的研究閱讀史、文獻(xiàn)史、文化史的一類畫卷。

圖15 元代陸仲淵繪《十王圖》局部:五道輪回王

除描繪供養(yǎng)人聽經(jīng)、誦經(jīng)、寫經(jīng),敦煌莫高窟也有一些壁畫和塑像反映了比丘(和尚、僧人)為提高修為而勤學(xué)苦讀的情景。

敦煌莫高窟晚唐第85窟的窟頂東坡《楞伽經(jīng)變》,分別繪“說法圖”和“譬喻圖”若干幅,場(chǎng)面恢宏,布局嚴(yán)整,墨書榜題和畫面均保存完好。《楞伽經(jīng)》全名《楞伽阿跋多羅寶經(jīng)》或《入楞伽經(jīng)》,于公元5世紀(jì)中葉傳入中國(guó),先后有4種漢文譯本流行,成為禪宗和法相宗奉行的主要經(jīng)典之一,對(duì)中國(guó)佛教影響頗大。楞伽是山名,也是城名,因城在山頂,故以山名為城名。楞伽為梵語,中文可譯為“不可往”“不可及”“難入”等,意在說明山城極高、人力難至。傳說楞伽在錫蘭島上,錫蘭即今之斯里蘭卡,其中的“蘭卡”即為楞伽之今譯。楞伽原為夜叉王所據(jù),禍害過往生靈,佛在龍宮說法后,降伏夜叉王,于楞伽山上開演大乘無上經(jīng)典,即《楞伽經(jīng)》。以“楞伽”為經(jīng)名,除了標(biāo)明講經(jīng)地點(diǎn),還有一層含義:此經(jīng)乃佛以自證境界,為諸大菩薩講授無上圓頓法門,非凡愚所可以企及,而“不可企及”正是“楞伽”一詞的本義,楞伽經(jīng)就是難以企及之經(jīng)。《楞伽經(jīng)》的兩層意蘊(yùn)昭示了其高妙難懂。在《楞伽經(jīng)》中,釋迦牟尼佛回答大慧菩薩的提問時(shí),用了許多形象的比喻來解釋艱澀的奧義。敦煌畫師們結(jié)合《楞伽經(jīng)》的這一特點(diǎn),依據(jù)《大乘入楞伽經(jīng)》的《集一切法品》(卷二至三)、《偈頌品》(卷六至七)創(chuàng)作出大量的譬喻畫。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),譬喻畫約有17種,即火燒宮殿喻、明鏡喻、良醫(yī)喻、陶師喻、幻師喻、燈猴喻、螢光喻、象馬喻、象溺深泥喻、繩蛇喻、母語嬰兒喻、乾城喻、鳥游虛空喻、身資喻、衣金喻、音聲喻、觀海喻。這些譬喻畫穿插在說法圖之間,兩者相得益彰,以通俗易懂的形式,從多方面形象解讀《楞伽經(jīng)》的精髓。

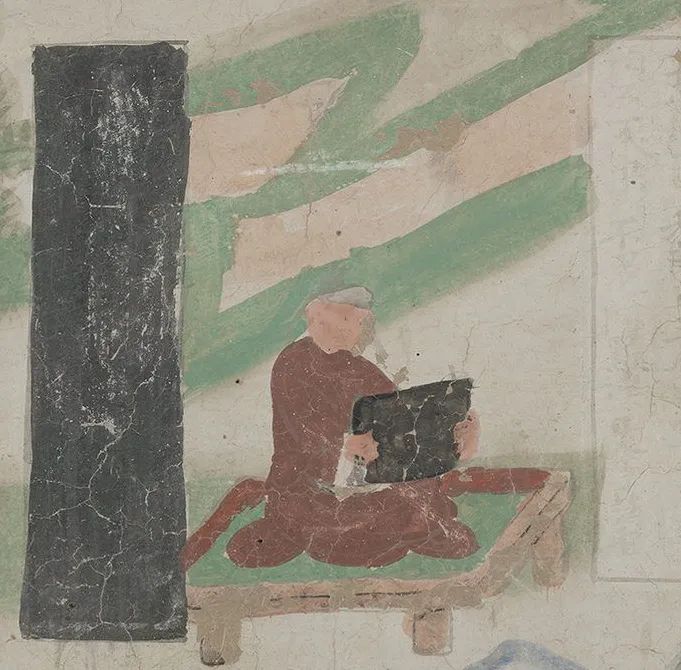

其中一幅“比丘雙手展經(jīng)圖”頗為引人注目,畫面中心位置的比丘穿著綠松石顏色的上衣、披右袒袈裟,坐在黑色氈毯上,雙手展開經(jīng)卷,雙目圓睜,似用力辨識(shí)著經(jīng)卷文字,同時(shí)口唇微張,出聲虔誠(chéng)讀誦,已經(jīng)達(dá)到物我兩忘的境界。經(jīng)卷似乎自放光明,頁面上發(fā)出微光,彰顯了其神奇靈性,見圖16。右側(cè)榜題字跡清晰可辨:“常守護(hù)諸根,善解經(jīng)律義,不狎諸俗人,是名修行者。”同經(jīng)變右側(cè)繪有一個(gè)相似裝束的比丘,于坐具上靜坐修行,旁書榜題:“冢間及余處,三衣常隨身。若缺衣服時(shí),來施者應(yīng)受。”左側(cè)所畫比丘枯坐深山,閉目靜思,旁書榜題:“心能持于身,意恒審思慮,意識(shí)諸識(shí)俱,了自心境界。”三幅畫作集中展現(xiàn)了《楞伽經(jīng)》卷六《偈頌品》的經(jīng)旨:“樹下及巖穴,野屋與冢間,草窟及露地,修行者應(yīng)住。”也就是說,修行者不分時(shí)間和地點(diǎn),以不同方式修習(xí)禪定,或誦讀經(jīng)典,或靜心深思,均可達(dá)致修養(yǎng)心性、悟道解脫的境界。

圖16 莫高窟第85窟《楞伽經(jīng)變》中比丘雙手展經(jīng)

中國(guó)歷史上向來不乏貧寒學(xué)子苦讀仕進(jìn)的案例,鑿壁偷光、囊螢映雪、牛角掛書等無不傳為千古美談。禪宗是以靜修為特色的中國(guó)佛教宗派之一,這幅“比丘雙手展經(jīng)圖”展現(xiàn)了傳統(tǒng)學(xué)子之外的僧俗修行者苦讀勤修的鮮明形象,正是他們?yōu)榉鸾涛幕酥林腥A傳統(tǒng)文化的傳承和延續(xù)作出不可替代的重要貢獻(xiàn)。

伯希和從敦煌掠走的彩塑《讀經(jīng)比丘像龕》現(xiàn)藏于法國(guó)吉美亞洲藝術(shù)博物館。比丘是年滿20歲、受了具足戒的出家男子,一般意譯為“乞士”,俗稱“和尚”。這件彩塑中的比丘頭頂光潔,天庭飽滿,地閣方圓,五官清秀,眉宇間還隱約透出一點(diǎn)可愛的童稚,是位年少的比丘。為了符合比丘“年滿20歲”這個(gè)定義要項(xiàng),看得出來,造像者故意在塑像的嘴角和額頭加了紋路,使其面容和圓潤(rùn)稚嫩的身形相比,顯得成熟。比丘身著右衽的袈裟和青袍,這是典型的漢地僧服,手捧已展開的經(jīng)卷,端坐在龕內(nèi),目光清澈、注視前方,似在苦苦思考剛剛讀過的一段經(jīng)文的奧義,清純稚氣的臉上寫滿了困惑。此造像為突出剃發(fā)守戒的比丘形象,采用俯視角度,讓比丘光亮的腦袋十分顯眼,以致和身材不成比例,坐像只有“三頭身”的高度,極具現(xiàn)代動(dòng)畫形象的藝術(shù)夸張性,其動(dòng)作表情逼真?zhèn)魃瘢鷦?dòng)地塑造出一名年輕比丘讀經(jīng)修行的形象,見圖17。

圖17 敦煌莫高窟流失的《讀經(jīng)比丘像龕》

這尊讀經(jīng)比丘像是我國(guó)較早的讀書人偶,以貼近生活的生動(dòng)形象宣揚(yáng)讀書思考的精神,從傳播的角度看,其缺點(diǎn)是半立體的,附著于墻壁,不便于在流動(dòng)中影響更多的人。但為后世匠人泥塑類似人像提供了范本,清代末年創(chuàng)始并流行至今的天津泥人張彩塑,有幾款經(jīng)典的讀書孩童形象,和這尊比丘彩塑頗有神似之處,展示了中國(guó)的讀書風(fēng)氣和藝術(shù)創(chuàng)造世代賡續(xù),日益走向民間、走進(jìn)生活、激勵(lì)學(xué)子的發(fā)展路徑。

在莫高窟第321窟的《十輪經(jīng)變》(又稱《寶雨經(jīng)變》)中也有比丘讀書的身影。此畫展現(xiàn)的是佛祖正在舉辦怯羅堤耶山說法會(huì),上部云海橫貫,寶如雨下,一雙巨手托著日月,十方諸佛赴會(huì),周圍菩薩、弟子、天王、天神、大眾等紛至沓來。在一個(gè)匯合天王、諸神、僧人的人群中,最突出的一位是摩醯首羅天王,摩醯首羅為梵語,譯作大自在。佛教視摩醯首羅天王為色界之主,居于色界之頂,為擾害正法之魔王,是四魔中之天魔,原系印度教所崇奉的主神。畫面中的天王為嫵媚的女性形象,有六只手,穿著唐朝時(shí)裝—一件半臂的綠色喇叭袖紅襦,幾只手分別持如意、鈴鐸、小蓮蓬等,一邊聽講,一邊搔首弄姿。畫面中另外一個(gè)突出人物是一名身著右袒紅色袈裟的僧人,他毫不為現(xiàn)場(chǎng)的熱鬧所干擾,也不為色王的美姿所吸引,正背對(duì)色王,左手捧經(jīng)折裝冊(cè)頁,右手作翻頁狀,在人群中專心讀書,逆向而行。他視色若空、聚精會(huì)神、孜孜不倦的神態(tài),給人以深刻的印象,可以說是敦煌壁畫中最認(rèn)真最優(yōu)美的讀書形象,是人群中一顆閃亮的星,見圖18-19。

圖18 莫高窟第321窟

《十輪經(jīng)變》中讀經(jīng)折裝書冊(cè)的比丘遠(yuǎn)景

圖19 莫高窟第321窟

《十輪經(jīng)變》中讀經(jīng)折裝書冊(cè)的比丘近景

據(jù)衡麗冰統(tǒng)計(jì),敦煌遺畫中關(guān)于行腳僧的作品共有20件,含壁畫8鋪、絹紙遺畫12幅,后者皆散落在國(guó)外,其中伯希和掠走7幅,分藏于法國(guó)吉美博物館和法國(guó)國(guó)家圖書館,斯坦因掠走2幅,藏于大英博物館,鄂登堡掠走1幅,藏于俄羅斯圣彼得堡艾爾米塔什博物館,此外,韓國(guó)中央博物館、日本天理圖書館也各藏1幅[5]。唐代后又出現(xiàn)了一些行腳僧圖和行腳僧像,如《清明上河圖》中就出現(xiàn)了一名行腳僧,他們的形象都沒有跳出敦煌遺畫中行腳僧的造型。只不過隨著時(shí)代的發(fā)展,畫中的要素在發(fā)生增減變化,其趨勢(shì)是:胡僧變成東方僧人,作為保護(hù)神的寶勝如來和動(dòng)物保鏢老虎不見了,書箱越來越精致,變成弓形的符合背部曲線的帶隔斷的愈加封閉的長(zhǎng)條形箱體,箱子頂端裝傘,每層加圍布,兼有遮陽擋雨和裝飾作用。

從考察書籍史、閱讀史的角度,我們只關(guān)注與閱讀有關(guān)的行腳僧,斯坦因藏品中的《行腳僧圖》(見圖20)就屬于此種類型的。此畫的作者不詳,畫面內(nèi)容是:一名眉毛長(zhǎng)而下垂,大耳、深目、高鼻,法令紋明顯,因旅途艱辛、飽經(jīng)風(fēng)霜而面帶苦相的一名胡人容貌的行腳僧,頭戴斗笠形狀的盔帽,頜下緊勒系帶,以防風(fēng)沙,身穿右衽虎皮上衣和褲子,衣下系圍襯,腰帶緊扎,足穿帶編涼鞋,左手持麈尾,右手牽老虎,身背裝滿經(jīng)卷的書箱,其右前方出現(xiàn)一朵小云,云上坐著一個(gè)小佛像,這個(gè)小佛像,專家一般認(rèn)為是寶勝如來,也叫多寶如來,為沙漠旅行者的守護(hù)神。也可以理解為是激勵(lì)行腳僧不斷前行的心中的佛。圖中的行腳僧和老虎本來都乘云,云和小佛像身下的一樣,但是由于風(fēng)化腐蝕,顏料脫落,不太看得出是云的形狀。

圖中和讀書關(guān)系最密切,也頗引人注目的,是行腳僧背負(fù)的書箱,這個(gè)書箱看起來既原始又現(xiàn)代。

說原始,是因?yàn)槠渫耆_敞、相當(dāng)簡(jiǎn)陋,僅是用兩條繩子,將卷軸串聯(lián)扎緊,形成梯子一般的結(jié)構(gòu)。為了讓行腳僧在勞累時(shí)省去把書箱放下再拿起的麻煩,也避免有時(shí)候遇到雨雪天氣、污濁環(huán)境,找不到置放書箱的地方,所以這個(gè)書箱還有一個(gè)必要的構(gòu)件,就是一個(gè)“7”字形或“T”字形的相對(duì)美觀的藤杖。如此一來,書箱便可背可挑。行走的時(shí)候,可背著書箱,也可將書箱吊在藤杖的短橫梁上,挑著走。休息時(shí)不需找放書箱的干凈地方,只需手扶豎立的藤杖或?qū)⑻僬壬畈暹M(jìn)泥土,上掛書箱,便可免去背負(fù)之累,還可以隨時(shí)挑上或背起就出發(fā)。萬一遇上危險(xiǎn),藤杖還是一件武器,可以用來防身。

說它現(xiàn)代,是因?yàn)槠溆邢祹Э梢员池?fù),使得這個(gè)書箱頗類似于今天流行的雙肩包,堪稱雙肩包雛形,是雙肩包設(shè)計(jì)的靈感之源。書箱掛滿與其同寬的卷軸,大約相當(dāng)于人的背寬。這說明在唐后期,通行的書籍形制還是卷軸,正所謂“人是萬物的尺度”,卷軸的長(zhǎng)度服從于人的尺度,基本上等同于當(dāng)時(shí)人體的平均背寬,否則就會(huì)造成背負(fù)的不便。如此就構(gòu)成雙向互證,即:從唐代卷軸的長(zhǎng)度可以推測(cè)唐人的背寬,如果掌握了唐人的背寬,也可以推理出唐代卷軸的大致長(zhǎng)度。與唐人背寬如果差異較大,則要審慎判斷其產(chǎn)生年代。

圖20 敦煌遺畫《行腳僧圖》之一

敦煌遺畫中還有另外一幅作者不詳?shù)摹缎心_僧圖》(見圖21),與上一幅相同之處是:皆為高鼻大眼戴盔帽的胡僧,穿著右衽的衣裳,手執(zhí)麈尾,帶虎駕云。有所不同的是:這位行腳僧的書箱是挑著的,而非背著的。他將禪杖扛在右肩,以右手扶著,杖端掛著書箱。這個(gè)書箱更加簡(jiǎn)單,可以稱之為書掛、書排,即將多個(gè)夾板兩端串聯(lián),形成梯子的樣子,夾板之間夾著卷軸,起到保護(hù)作用,板端繩子合并打結(jié),掛在禪杖上。

圖21 敦煌遺畫《行腳僧圖》之二

這兩幅畫是早期的行腳僧類型圖,塑造了負(fù)笈讀書的人物形象,成為此類作品的經(jīng)典和圭臬。

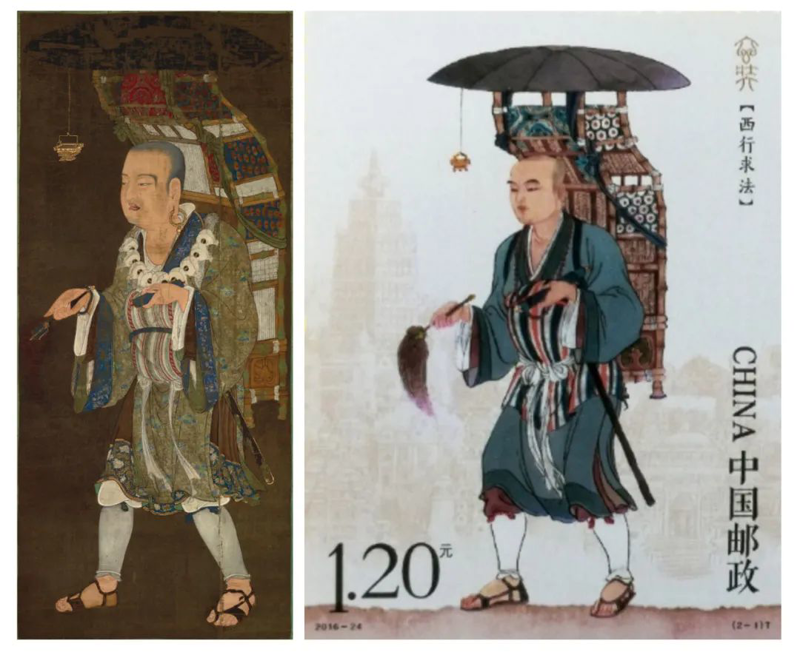

因?yàn)槲餍腥〗?jīng)的玄奘也是一位行腳僧,關(guān)于玄奘的繪畫自然而然地借鑒了敦煌遺畫中行腳僧的構(gòu)圖模式。日本佚名作者創(chuàng)作于鐮倉時(shí)代(1185—1333年,相當(dāng)于宋元時(shí)期)的《玄奘法師圖》,見圖22左,對(duì)胡僧樣貌特征的行腳僧形象進(jìn)行了改造,去掉了伴虎、小佛、駕云等,書箱、衣裳力求精致化,努力將人物特征東方化,玄奘的樣子為:黃皮膚、小平頭、丹鳳眼、低鼻梁、不戴帽,左手持書卷,左腰下佩劍。但是改造得不徹底,眉毛長(zhǎng)度太長(zhǎng)、下垂彎度過大,耳朵偏長(zhǎng),耳垂闊大,戴著碩大的耳環(huán),脖子上掛著九個(gè)棱形骷顱串成的項(xiàng)鏈,這些都是殘留的胡僧痕跡。此造像于1933年由佛教居士歐陽竟無引入中國(guó),刻于石板,安置在西安市興教寺玄奘塔內(nèi),此后成為被我國(guó)廣泛誤認(rèn)的“玄奘標(biāo)準(zhǔn)像”。2005年國(guó)家博物館展出此圖,2007年原中央電視臺(tái)《百家講壇》欄目邀請(qǐng)復(fù)旦大學(xué)教授錢文忠開講的“玄奘西游記”、2014年中華書局出版的《大唐西域記》、2016年人民教育出版社出版的初中七年級(jí)下冊(cè)第四課的《唐朝的中外文化交流》,都選用這幅來自日本的玄奘像作為配圖。

圖22 左 日本創(chuàng)作于鐮倉時(shí)代的《玄奘法師圖》

右2016年特種郵票《玄奘》之一“西行求法”

2016年9月4日,中國(guó)郵政在西安首發(fā)特種郵票《玄奘》,這是繼《孔子》《關(guān)公》《諸葛亮》《包公》后發(fā)行的又一套歷史名人系列郵票,含特種郵票2枚、小型張1枚,名稱分別為“西行求法”“東歸譯經(jīng)”“玄奘像”,全套面值8.4元。這套郵票由李云中、原藝珊設(shè)計(jì),以原創(chuàng)于日本的玄奘畫像和歐陽竟無摹刻的玄奘造像為藍(lán)本,但考慮到原圖的胡僧痕跡和日本文化色彩濃厚,并不符合玄奘的中國(guó)人形象,故而重新改繪。與原畫對(duì)比,郵票中的人物形象總體未變,但細(xì)節(jié)改變較多:將玄奘胸前的骷顱串飾改為佛珠;將玄奘的耳朵改小,去掉大耳環(huán);將玄奘左腰下的寶劍換成“T”形杖,袈裟和書箱上的紋樣也做了中國(guó)化的調(diào)整,人物線條勾勒更加細(xì)膩生動(dòng),衣物色彩改為青棕相配,愈顯古樸典雅,見圖22右。

敦煌遺畫中的行腳僧,通常面前有朵浮云,云上有佛,普通觀者一般會(huì)猜想那是僧人心中幻化之佛。專家推論,那是頭頂三尺之上的神明——沙漠保護(hù)神寶勝如來。后來的行腳僧圖畫,書箱傘蓋上通常垂掛著一個(gè)金色小容器,剛好懸于行腳僧的前方,與額頭平齊,普通觀者通常會(huì)聯(lián)想到那是一個(gè)夜燈,類似于煤礦工人的頭燈,但奇怪的是,燈中無芯無焰。專家們多方考證認(rèn)為,那是盛放佛祖舍利的容器,依據(jù)是:行腳僧西行求法,取經(jīng)和求舍利是兩大目標(biāo)。舍利粒小而極為珍稀,需用精致昂貴的金色容器盛放,以示尊崇,且必須放在視線所及的地方,以免遺失和被盜。同時(shí)始終放在眼前,也猶如一盞明燈,激勵(lì)著行腳僧克服千難萬險(xiǎn),弘法傳道,普度眾生。有的行腳僧圖,在僧人的前方還畫一塊石頭,上站一鳥,專門守護(hù)舍利,故稱舍利鳥。敦煌遺畫中的行腳僧圖,形象地刻畫了求書讀書的艱辛,強(qiáng)調(diào)讀書求知不是一件容易的事,應(yīng)該秉持堅(jiān)定的意志,樹立不達(dá)目的不罷休的決心和信心,鼓足戰(zhàn)勝一切困難的勇氣。這樣的踔厲風(fēng)發(fā)的讀書人形象,為后世學(xué)子刻苦讀書樹立了榜樣。