世界非遺看中國(guó)丨中國(guó)書(shū)法——翰墨流芳 字蘊(yùn)乾坤

來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2025-05-03 作者:點(diǎn)擊: 次

中國(guó)書(shū)法

翰墨流芳 字蘊(yùn)乾坤

中國(guó)書(shū)法,作為中華文化的璀璨明珠,閃耀在歷史長(zhǎng)河中已數(shù)千年。它以獨(dú)特的藝術(shù)魅力,承載著中華民族深厚的文化底蘊(yùn),是展現(xiàn)中華審美情趣、哲學(xué)思想與精神氣質(zhì)的重要窗口,在世界文化舞臺(tái)上綻放著東方文明的獨(dú)特光彩。

非遺名片

項(xiàng)目名稱:中國(guó)書(shū)法

項(xiàng)目類(lèi)別:聯(lián)合國(guó)教科文組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄(名冊(cè))

列入年份:2009 年

項(xiàng)目類(lèi)型:人類(lèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄

項(xiàng)目介紹

中國(guó)書(shū)法以毛筆為書(shū)寫(xiě)工具,以漢字為表現(xiàn)對(duì)象,通過(guò)筆墨運(yùn)用、線條變化、結(jié)構(gòu)組合和章法布局,表達(dá)書(shū)寫(xiě)者的情感、意境與審美追求。它融合文學(xué)、哲學(xué)、美學(xué)等元素,是一門(mén)綜合性藝術(shù)。一幅好的書(shū)法作品,能讓觀賞者感受到創(chuàng)作者的心境與才情。

歷史發(fā)展

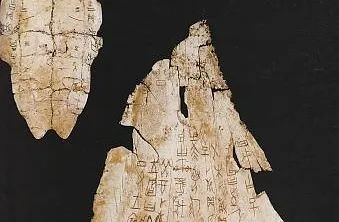

中國(guó)書(shū)法起源于殷商時(shí)期的甲骨文,這是最早的成熟文字,刻在龜甲獸骨上用于占卜記錄。西周金文鑄刻在青銅器上,字體更為規(guī)整莊重。秦朝統(tǒng)一文字,推行小篆,使其規(guī)范統(tǒng)一。漢代隸書(shū)盛行,書(shū)寫(xiě)簡(jiǎn)便,為其他書(shū)體發(fā)展奠定基礎(chǔ)。魏晉南北朝,書(shū)法迎來(lái)高峰,王羲之、王獻(xiàn)之等大家輩出,作品影響深遠(yuǎn)。唐朝是鼎盛時(shí)期,楷書(shū)、草書(shū)等書(shū)體蓬勃發(fā)展,顏真卿、柳公權(quán)、歐陽(yáng)詢的作品展現(xiàn)出大唐氣象。

此后各代,書(shū)法傳承創(chuàng)新,佳作不斷。

書(shū)法種類(lèi)

中國(guó)書(shū)法的風(fēng)格類(lèi)型豐富多樣。從時(shí)間維度看,先秦古拙,秦漢雄渾,魏晉尚韻,隋唐尚法,宋代尚意,元明尚態(tài),清代尚質(zhì)。從書(shū)體角度,篆書(shū)典雅,隸書(shū)古樸,草書(shū)奔放,楷書(shū)規(guī)整,行書(shū)瀟灑。同時(shí),不同書(shū)法家又各有獨(dú)特風(fēng)格,或飄逸靈動(dòng),或剛勁雄強(qiáng),盡顯藝術(shù)魅力。

書(shū)

法

篆書(shū)

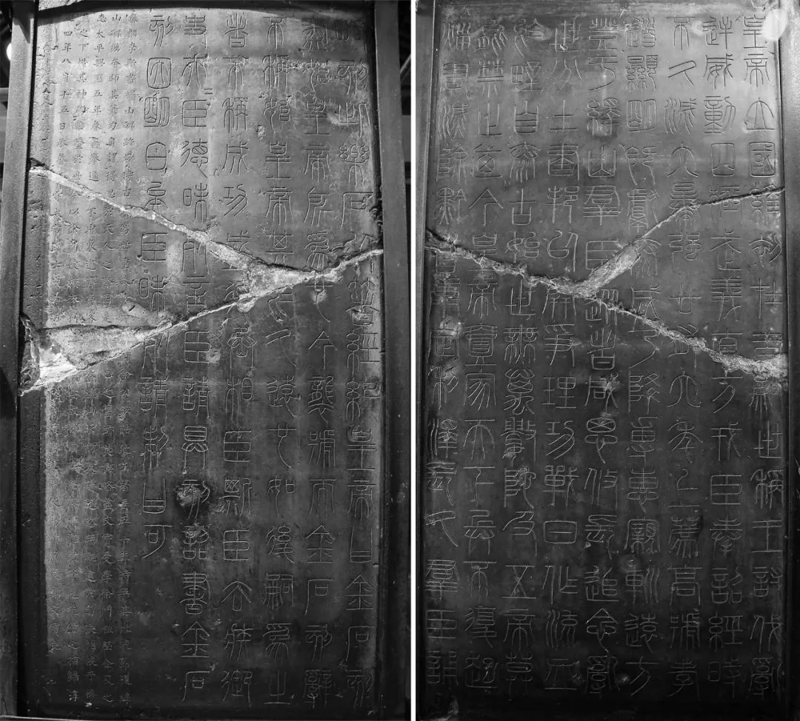

篆書(shū)分大篆、小篆,大篆古樸象形,如甲骨文、金文;小篆規(guī)整勻凈,秦《嶧山碑》為代表。其線條婉轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)對(duì)稱,具濃厚的歷史韻味與裝飾美感,是漢字早期重要書(shū)體。

《嶧山碑》

書(shū)

法

隸書(shū)

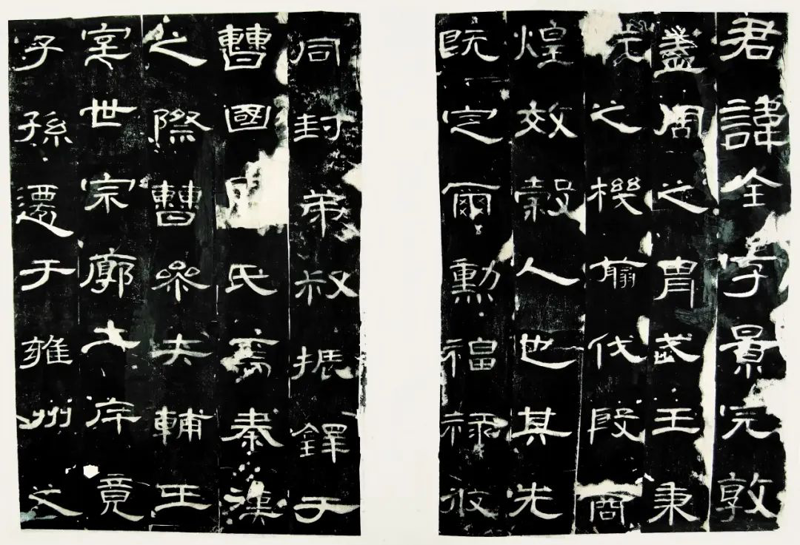

隸書(shū)由篆書(shū)演變,化圓為方,改曲為直。“蠶頭燕尾”“一波三折”是顯著特征,《曹全碑》秀逸,《張遷碑》古樸。字形扁方,左右舒展,書(shū)寫(xiě)簡(jiǎn)便,為書(shū)體演變關(guān)鍵一環(huán)。

《曹全碑》

書(shū)

法

草書(shū)

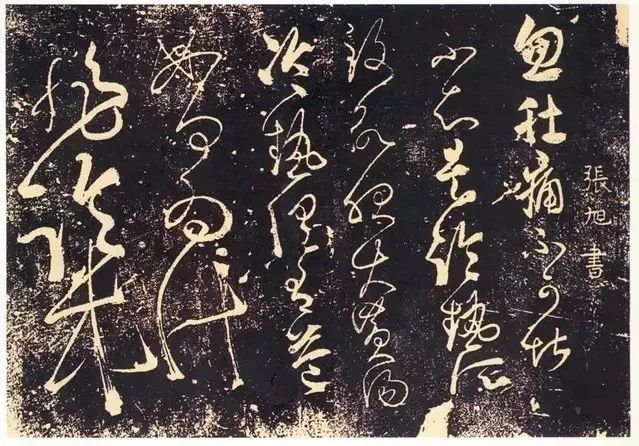

草書(shū)含章草、今草、狂草。章草保留隸意,字字獨(dú)立;今草筆畫(huà)牽連,流暢自然;狂草更自由奔放。張旭的《肚痛帖》是其中的經(jīng)典代表,僅30字,卻將腹痛時(shí)的急切心情表現(xiàn)得淋漓盡致,筆意奔放,線條流暢,充滿變化。

張旭《肚痛帖》

書(shū)

法

楷書(shū)

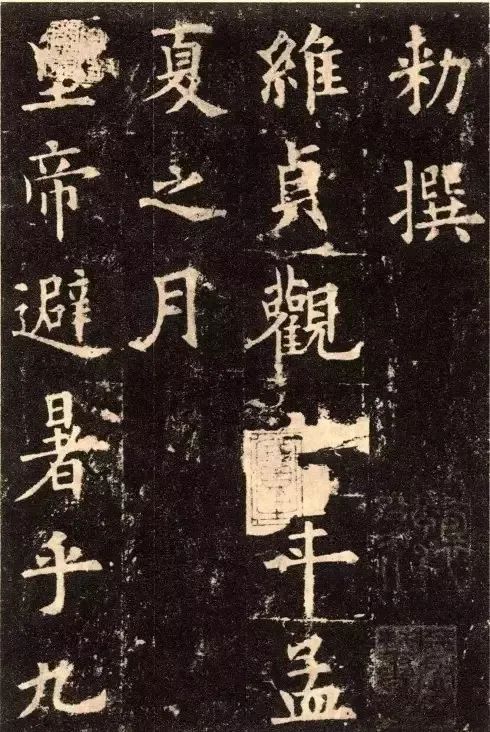

楷書(shū)也稱正楷、真書(shū),筆畫(huà)規(guī)整,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。歐體《九成宮醴泉銘》險(xiǎn)勁,顏體《顏勤禮碑》雄渾,柳體骨力勁健,趙體圓潤(rùn)秀美。是實(shí)用與藝術(shù)結(jié)合的典范,為書(shū)法入門(mén)基礎(chǔ)。

歐陽(yáng)詢《九成宮醴泉銘》

書(shū)

法

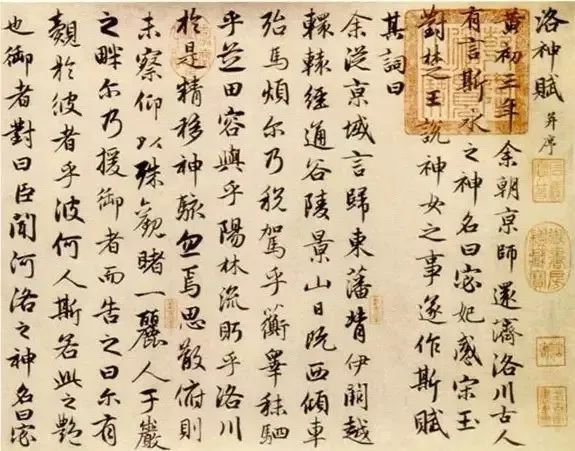

行書(shū)

行書(shū)介于楷、草之間,兼具二者之長(zhǎng)。行筆流暢自然,節(jié)奏感強(qiáng)。王羲之《蘭亭序》被譽(yù)為 “天下第一行書(shū)”,蘇軾《黃州寒食帖》也頗負(fù)盛名,體現(xiàn)瀟灑自如的藝術(shù)風(fēng)格。

王羲之《蘭亭序》

傳承與發(fā)展

書(shū)

法

傳承價(jià)值

文化價(jià)值:書(shū)法是中華文化的重要載體,蘊(yùn)含豐富歷史文化信息。它與詩(shī)詞、繪畫(huà)、印章等共同構(gòu)成中國(guó)藝術(shù)體系,承載民族精神追求與文化記憶。

藝術(shù)價(jià)值:書(shū)法具有極高的審美價(jià)值,線條韻律、結(jié)構(gòu)美感、墨色變化和整體氣勢(shì),都能給人美的享受。

教育價(jià)值:學(xué)習(xí)書(shū)法能培養(yǎng)綜合素質(zhì)。練習(xí)書(shū)法可鍛煉專注力、耐心和毅力,提高審美與藝術(shù)修養(yǎng),促進(jìn)手眼協(xié)調(diào)和大腦發(fā)育,提升文化素養(yǎng)與書(shū)寫(xiě)能力。

書(shū)

法

傳承與創(chuàng)新

師徒傳承:在書(shū)法領(lǐng)域,師徒傳承至關(guān)重要。書(shū)法名家言傳身教,將技藝、經(jīng)驗(yàn)和理念傳授給弟子。

學(xué)校教育:學(xué)校是書(shū)法傳承的重要陣地。越來(lái)越多學(xué)校將書(shū)法課程納入教育體系,開(kāi)設(shè)不同層次課程。通過(guò)系統(tǒng)教學(xué),讓學(xué)生了解書(shū)法歷史,掌握技法,培養(yǎng)興趣。

創(chuàng)新傳播:借助現(xiàn)代媒體和科技,書(shū)法傳播方式多樣。將書(shū)法與現(xiàn)代設(shè)計(jì)、文創(chuàng)產(chǎn)品結(jié)合,開(kāi)發(fā)主題文具、飾品等,讓書(shū)法走進(jìn)生活。

參觀體驗(yàn)

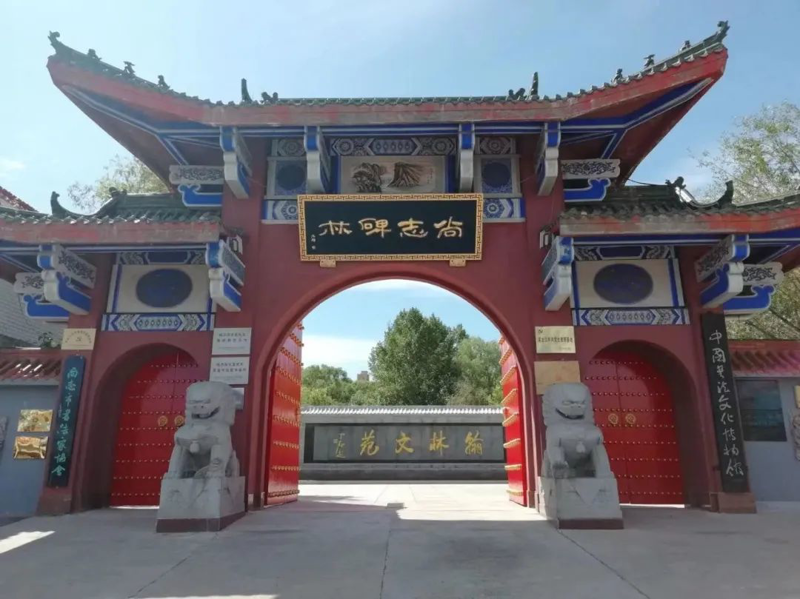

中國(guó)書(shū)法文化博物館?尚志碑林

黑龍江省尚志市北環(huán)路92號(hào)

我國(guó)唯一一家涵蓋整個(gè)中國(guó)書(shū)法文化發(fā)展史的綜合性碑刻書(shū)法文化博物館,融收藏、展覽、創(chuàng)作等功能為一體,擁有書(shū)法碑刻、墨跡12000余件,國(guó)家級(jí)文物700余件。

西安中國(guó)書(shū)法藝術(shù)博物館

陜西省西安市新城區(qū)自強(qiáng)東路585號(hào)南宮墻西段書(shū)法博物館內(nèi)

西安中國(guó)書(shū)法藝術(shù)博物館收藏書(shū)法文物和名家作品2000多件,涵蓋國(guó)內(nèi)名家及日、韓、新等國(guó)藝術(shù)家作品,其收藏的100枚秦封泥是鎮(zhèn)館之寶。

中國(guó)書(shū)法,這一古老藝術(shù)歷經(jīng)千年傳承發(fā)展,在現(xiàn)代社會(huì)依舊充滿活力。

它是中華民族的文化瑰寶,也是世界文化遺產(chǎn)的重要組成部分。我們應(yīng)珍惜傳承,讓墨韻筆鋒續(xù)寫(xiě)華夏文明的輝煌。

內(nèi)容來(lái)源:中國(guó)政府網(wǎng)、中華人民共和國(guó)文化和旅游部、中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)網(wǎng)?中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字博物館、西安中國(guó)書(shū)法藝術(shù)博物館、中國(guó)書(shū)法文化博物館?尚志碑林。

本文用于公益宣傳,部分圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。